よくあるご質問

2003年07月30日(水)

昭和28年生まれの女性患者です。平成5年に胃カメラの検査を受けたときに、耳の後ろがかゆくなり、その直後から全身に蕁麻疹がでて、お腹が痛くなり、吐き気が3回ほどあり、悪寒戦慄があり、胃腸科でいろいろ処置後、中央病院で様子を見て軽快しました。原因は分かりませんでした。次の朝には蕁麻疹は治っていました。 続きを読む

1977年11月25日(金)

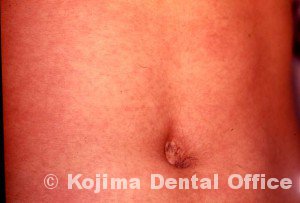

19歳男性

19歳男性

昭和52年11月25日

合成ペニシリンによる薬疹 続きを読む

2008年08月16日(土)

1.止血のためのガーゼ

ガーゼをしっかり咬んで帰ってもらいますが、20分ほどで血が止まりますから捨てて下さい。傷口が大きい場合や出血が予想される場合には、しっかりと傷口を縫合してあります。 続きを読む

2023年02月05日(日)

43歳 女性

事故で前歯を4本失い、入れ歯をしていました。始まりは二年前で、たまたま虫歯で伺った歯医者の先生が噛み合わせが悪いので全体的に治療しましょうと、ほとんどの歯を盛ったり削ったりし始めた。さらに作って頂いた入れ歯が全く合いませんでした。歯の状態もとても悪くなり、歯が動揺し始め、強い痛みでご飯を噛めなくなってきてました。辛くなり、そこに通うのをやめました。 続きを読む

2018年10月17日(水)

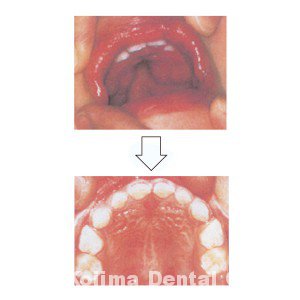

母乳の時は口の中が狭い方が陰圧になり飲みやすい。口の中が広くなっていくと、舌が動きやすくなり、いろんなものを噛んで食べられるようになる。しかし、例えば離乳期に上唇を働かせ唇を閉じさせることを意識していないと、唇の形が山形のままとなり口呼吸になりやすい。また、幼児期初期にコップ飲みをさせずに、マグカップにストローを使っていると、陰圧になりやすい狭い口から食べやすい広い口へ移行せず、唇や舌の食べる働きに遅れを生じやすくなる。舌がしっかり持ち上げられないと、クチャクチャ食べになってしまう。そのために、吸綴窩の名残があり、口蓋がドーム型になっていないこともある。そして、歯が内側に倒れたままで口の中も狭く歯がデコボコに生えている。

母乳の時は口の中が狭い方が陰圧になり飲みやすい。口の中が広くなっていくと、舌が動きやすくなり、いろんなものを噛んで食べられるようになる。しかし、例えば離乳期に上唇を働かせ唇を閉じさせることを意識していないと、唇の形が山形のままとなり口呼吸になりやすい。また、幼児期初期にコップ飲みをさせずに、マグカップにストローを使っていると、陰圧になりやすい狭い口から食べやすい広い口へ移行せず、唇や舌の食べる働きに遅れを生じやすくなる。舌がしっかり持ち上げられないと、クチャクチャ食べになってしまう。そのために、吸綴窩の名残があり、口蓋がドーム型になっていないこともある。そして、歯が内側に倒れたままで口の中も狭く歯がデコボコに生えている。

食事時にすこし注意して、舌と唇の訓練すれば、2,3ヶ月で良くなる。 続きを読む

2013年10月09日(水)

質問

質問

パンフレット『お口の機能を育てましょう』の読者から「添い乳の弊害について」の質問です。

コラムの原本

横になりながら授乳すること(添い乳)はお母さんにとっては楽ですが、子供のお口の機能に与える影響(添い乳の弊害)の面から、今後、検討される必要があるのではないかと私たちは考えています。

パンフレット『お口の機能を育てましょう―歯科医師からのメッセージ』

kojima-dental-office.net/20130619-1477#more-1477

日本式の添い寝と欧米式の「おやすみ」と言うだけで一人で寝かせる方法

kojima-dental-office.net/blog/20230828-17350#more-17350

歯と口腔の健康づくり推進計画や食育推進計画に「口の働きを育てる」施策を

kojima-dental-office.net/blog/20251021-22617#more-22617

大人ファースト社会が子どもをスマホやゲームへ追い込む

kojima-dental-office.net/blog/20250115-20800 続きを読む

2024年10月23日(水)

「母乳神話」が崩れる

「母乳神話」が崩れる

・母乳(乳糖)が歯を脱灰し、う蝕の進行を早める可能性がでてきた

・ビフィズス菌が口腔内、特に重度の小児う蝕患者から多く検出される

・ビフィズス菌は糖をエサにして、代謝産物として酢酸と乳酸(4:1の割合)

Press Release 東北大学大学院歯学研究科 2019年5月29日

東北大学大学院歯学研究科 2019年5月29日

新たなう蝕関連細菌ビフィドバクテリウム菌の糖代謝機構の解明

乳糖を利用し酢酸を産生する細菌による「う蝕病因論」の新展開に期待

www.dent.tohoku.ac.jp/news/file/20190529.pdf 続きを読む

2008年08月18日(月)

脱落歯は再植できます

歯根のまわりの細胞が生きていれば成功します

①脱落歯を乾燥させないようにします

②歯の根をなるべく触らないようにします

③脱落歯は牛乳の中へ入れて持ってきます

(牛乳はPHが適し、浸透圧も適しています。滅菌してあります。)

牛乳がなければ、口の中(舌下)に入れてきてください

④なるべく早く来院してください 続きを読む

2009年01月18日(日)

昭和大学歯学部向井美恵教授の調査によると、2003年に食べ物などを喉に詰まらせて亡くなった人の数は8、570人であり、65才以上の高齢者の占める割合は、84.1%と高く(この中で80才以上の割合が53.6%)、また朝食の一口目が多いです。 続きを読む

昭和大学歯学部向井美恵教授の調査によると、2003年に食べ物などを喉に詰まらせて亡くなった人の数は8、570人であり、65才以上の高齢者の占める割合は、84.1%と高く(この中で80才以上の割合が53.6%)、また朝食の一口目が多いです。 続きを読む

2021年11月26日(金)

「食べるために脳を働かせること」が必要です。「食べたい」の意思は心が支配していますので、「お腹が空いた」という信号を脳がきちんと受け取らなくてはなりません。この「お腹が空いた」を認識する食欲中枢を働かせるためには、セロトニンという不安抑制に働く脳内物質が欠かせません。このセロトニンを分泌させる一番の条件が、早寝早起き。眠る時間帯が重要で、夜10時~朝8時の10時間より、夜8時~朝6時のほうがセロトニンをきちんと取り込めます。小学生なら9時までに寝たほうがいいです。 続きを読む