よくあるご質問

2018年11月08日(木)

触覚には、二つの神経伝達ルートがあります。一つは、生体の防御や危険回避を行う原始感覚系の神経回路であり、もう一つは、対象物の大きさや性状や形などの識別を行う識別感覚系の神経回路です。

生まれてしばらくは、原始感覚系の神経回路が優位にあるために、子どもは不意に顔や身体を触られることを嫌がります。次第に識別感覚系を獲得していきます。その時に大切なのが、アイコンタクトです。子供と見つめ合い、優しく全身を触れることで、情報が入りやすい体と心が形成されていきます。ところが、目を合わさない母親の行動は、過敏で情報が入りにくい子供になりやすくなります。母子の信頼形成に時間がかかる子は、不安も大きく環境適応が遅くなります。特に敏感なお子さんは、大きくなっても後ろから不意に触られるとビクッとします。 続きを読む

2005年10月20日(木)

国体に出場するのですが、歯の治療は差し支えないですか?

歯科治療で使用される抗生剤、消炎鎮痛剤は、使用可能と思われます。念のために、その他の治療薬も含めてアンチドーピング 使用可能薬リストで確認してください。そして、競技種目や、新しい薬など詳しいことは、スポーツドクターや薬剤師に相談してください。問い合わせる時は、薬品名を正確に伝えてください。また、市販の複合薬には、十分注意してください。

2010年06月03日(木)

口腔育成の立場からは、好き嫌いは発達・学習現象と考えています。親が「この子はこれが嫌いなんだ」と小さい頃から決めつけないことが重要です。

3歳未満では乳臼歯がしっかり噛んでいませんので、野菜や肉類は嫌いというより食べられません。特に繊維性の野菜は噛み切れませんので、葉ものは食べにくいです。3歳を過ぎると、脳が発達して食べられない食品は減少します。しかし、まだうまく食べられない物もありますので、楽しい形や噛み切れる形状などの工夫が必要です。また食事時間の2時間前は、おやつなどをあげず、空腹にしておく事もポイントです。ふつうは10から15歳までに嫌いだった食品でも大部分が食べられるようになります。 続きを読む

2009年03月21日(土)

花粉症患者さんに抗ヒスタミン剤を使用しますと、直ちに唾液流量が激減する場合がある・・・と、友人の耳鼻科の先生からお聞きしたことがあるのですが、実際はどうなのでしょうか? 唾液と虫歯は切っても切れない関係がありますので。 続きを読む

2010年05月19日(水)

小学校3年生の娘の前歯が「スキッ歯」です。ほかの歯はまだ乳歯です。このまま放っておいていいのでしょうか?

小学校3年生の娘の前歯が「スキッ歯」です。ほかの歯はまだ乳歯です。このまま放っておいていいのでしょうか?

乳歯と永久歯の交換する時に、上顎で一番始めに生え替わる上顎中切歯(一番前の歯)2本の間には、1mmほどの隙間ができています。この隙間は、側切歯(中切歯の隣の歯)が生えてくると閉じるのが普通です。しかし、余分な歯(過剰歯)や上唇の内側のヒダ(上唇小帯)が大きすぎる時などには、開いたままになってしまうこともありますので、歯科医院で診てもらいましょう。

参考までにこんな状態です 続きを読む

2009年02月08日(日)

【ご質問・ご相談など】

娘は自閉症で療育手帳(B)を持っています。

その娘の6歳臼歯の溝が茶色になってる事に気づきました。

今まで歯の治療を受けた事がないので、正直どんな反応や行動を起こすかはわかりません。 続きを読む

2010年08月12日(木)

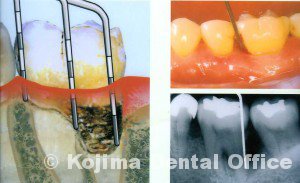

プロービングは、歯と歯肉の境目の隙間に探針(プローブ)を挿入して、歯周炎の進行度合い(臨床的な歯周ポケットの深さや歯周組織の抵抗力)を調べる重要な検査です。プロービング・デプスは、解剖学的な歯周ポケットの深さと区別し、治療方針や予後の予想に役立ち、良くなっているか悪くなってきたかの目安になります。また、年齢も考慮しなければなりません。 続きを読む

プロービングは、歯と歯肉の境目の隙間に探針(プローブ)を挿入して、歯周炎の進行度合い(臨床的な歯周ポケットの深さや歯周組織の抵抗力)を調べる重要な検査です。プロービング・デプスは、解剖学的な歯周ポケットの深さと区別し、治療方針や予後の予想に役立ち、良くなっているか悪くなってきたかの目安になります。また、年齢も考慮しなければなりません。 続きを読む

2024年07月02日(火)

おしゃぶりの方が指しゃぶりより比較的止めやすい。

口腔の感覚がきわめて敏感な乳児にとって、玩具舐めや指しゃぶりは触覚を活性化させる重要な行為である。脱感作は、あくまで自分で自分の身体を触ることができるようにするためのものであることを認識することが必要。また、口唇や舌の意識的な運動が離乳食への移行にも役立つ。 続きを読む

2010年05月18日(火)

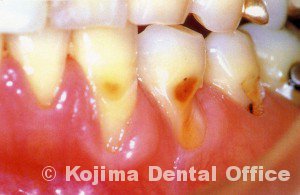

硬い歯ブラシ使用しますと、歯肉に磨き傷ができます。傷が繰り返しつきますと、歯肉の辺縁がロール状に肥厚(フェスツーン)してちょうど“タコ”のように硬くなっていきます。これは歯肉に対する刺激が強すぎるため絶えず傷ができ、それを治そうとする生体の防御反応と考えられます。その肥厚した歯肉の辺縁に切れ込み(クレフト)ができている場合は、開いた歯ブラシの毛先がいつもその場所を切り込むように通過している証拠なのです。 続きを読む

硬い歯ブラシ使用しますと、歯肉に磨き傷ができます。傷が繰り返しつきますと、歯肉の辺縁がロール状に肥厚(フェスツーン)してちょうど“タコ”のように硬くなっていきます。これは歯肉に対する刺激が強すぎるため絶えず傷ができ、それを治そうとする生体の防御反応と考えられます。その肥厚した歯肉の辺縁に切れ込み(クレフト)ができている場合は、開いた歯ブラシの毛先がいつもその場所を切り込むように通過している証拠なのです。 続きを読む

2010年02月13日(土)

舌側隆起は外骨症の一種であり、局所の骨質の発育異常によって生じると考えられ、病理組織学的には骨腫ではなく、層板骨の増殖からなっている。しかし、それは、入れ歯をつくる時に、大きさや疼痛の緩和策などの設計に大きな影響を与える。今回は外科的にそれを除去することにより、入れ歯を小さく片側だけにすることができた。また、将来的にも入れ歯の安定に役立つと思う。 続きを読む

舌側隆起は外骨症の一種であり、局所の骨質の発育異常によって生じると考えられ、病理組織学的には骨腫ではなく、層板骨の増殖からなっている。しかし、それは、入れ歯をつくる時に、大きさや疼痛の緩和策などの設計に大きな影響を与える。今回は外科的にそれを除去することにより、入れ歯を小さく片側だけにすることができた。また、将来的にも入れ歯の安定に役立つと思う。 続きを読む