本の世界

本の世界

2025年07月19日(土)

最相葉月、口笛奏者・世界チャンピオン武田裕煕著

最相葉月、口笛奏者・世界チャンピオン武田裕煕著

2025年2月26日発行

ミンマ社

2000円

口の働きを育み、歯並びを整えるために口笛を吹けるか吹けないかは大切な指標になる。それでも、指笛や手笛と同じく実際に教えるのは難しい。この本には、言葉でステップを踏んで解説してある。

増﨑英明 最相葉月著「胎児のはなし」

kojima-dental-office.net/blog/20191111-13390#more-13390

口の働きを調べるアンケート 口笛が吹けますか

kojima-dental-office.net/20100206-1518#more-1518

T4Kによる上顎アーチの改善

kojima-dental-office.net/20220811-3588#more-3588

音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む

kojima-dental-office.net/blog/20230815-17329

続きを読む

2015年12月29日(火)

「意志力の科学」という講座

「意志力の科学」という講座

Kelly McGonigal著

神崎朗子訳

大和書房

1600円

2012年10月31日発行

この本は、「最も優れた科学的な見解」と、これまでに受講した何百人の「実践的なエクササイズ」の叡智とを融合したものになっている。理論がいくら優れていようと事実「データ」に勝るものはない。2章まで読んでのまとめ。10章まで続く。内容が濃くてコメント泣かせ。実に面白い。

意志力を磨けば人生が変わる。意志力には「やる力」「やらない力」「望む力」の3つの力がある。ストレス状態になると、人は目先の短期的な目標と結果しか目に入らなくなってしまうが、自制心が発揮されれば、大局的に物事を考えることができる。自分は意志力が強いと思っている人ほど、誘惑を感じた場合に自制心を失いやすい。誘惑やトラブルの素は自分の外側にあると思っているあなたは誘惑に負ける。誘惑に負けてしまう自己が悪いわけではない。本能や衝動を最も大事と考えただけ。心拍変動によって誰が誘惑に勝てそうか、あるいは負けそうかも予測できる。 続きを読む

求められる歯科医院による口腔機能低下症の早期介入とその重要性

2025年12月18日(木)

谷口 裕重教授(朝日大学歯学部 口腔病態医療学講座 摂食嚥下リハビリテーション学分野)の「求められる歯科医院による口腔機能低下症の早期介入とその重要性」は、今後の歯科医院の方向性の一助になると思う。

谷口 裕重教授(朝日大学歯学部 口腔病態医療学講座 摂食嚥下リハビリテーション学分野)の「求められる歯科医院による口腔機能低下症の早期介入とその重要性」は、今後の歯科医院の方向性の一助になると思う。

口腔機能低下症に対する「検査」「診断」「訓練」「再評価」という流れは、歯周病の治療・メインテナンスにおける「歯周基本検査」「診断」「SRPなどの処置」「再評価」という流れと同じ。口腔機能の定期的なチェックを継続していくことが、将来的な口腔機能低下症の予防につながり、住民、国民の健康に寄与できる。問題が見つかれば、舌圧、咀嚼機能、咬合力といった口腔機能低下症の検査と診断を行い、各種訓練や栄養指導などを実施し、再評価をする。

ますます加速する超高齢社会において、口腔機能を継続的に診ていく診療スタイルは、歯科医院の経済的安定にも寄与すると思う。 続きを読む

2011年06月07日(火)

人々を惹きつける18の法則

人々を惹きつける18の法則

カーマイン・ガロ著

井口 耕二訳

日経BP社

2010年7月20日発行

1800円

ジョブズのプレゼンテーションを3幕、18シーンに分けて分析し、聴衆を魅了するテクニックの数々を明らかにしている。コミュニケーターとしてのアップルCEOジョブズを紹介する本である。そして、本書を活用すれば、彼と同じように聞き手の心を動かし、また聞きたいと思われる話ができるようになれる。しかし、何事も努力である。ジョブズもあのような能力を持って生まれてきたわけではない。 続きを読む

2025年11月25日(火)

著者 秋山仁

著者 秋山仁

2025年10月7日 発行

講談社α新書

1100円

来年80才。神様がいつまで与えてくれるか分からない時間を自分で精一杯面白く、かつ温かいものにできるか、いくつになっても人生は挑戦だと思うこの頃。明治から昭和にかけて活躍した小説家の正宗白鳥は、「人生は知ることではなく、味わうもの」と言っている。終活といわれる類のものに人生の時間を使うことが、自分の人生にとってはベストな解だとは思えない。

みなさん、この世に生を受けた者同士、“人生最後に向けての過ごし方”という難問に自分自身のベストな解を見つけるべく、お互いに頑張りましょう。 続きを読む

2025年10月09日(木)

柿内尚文著

柿内尚文著

2025年2月27日発行

ポプラ社

1500円

付加価値をつくることができると、人生を豊かにおもしろく変えることができる。付加価値を知ることは、仕事にも、人生にも、大いに役立つ。何を優先すればいいか、何を目標にすればいいか、どんな行動をしたらいいかなど、人生や仕事の指針を作ることにもつながる。仕事を人生を、新たな視点で捉え直し、自分の強みを見つけ新しい一歩を踏み出そう。

仕事は「付加価値をつくる」ことと「作業する」ことに分けられるが、成果につながる付加価値をつくることが評価されやすい。作業する時間よりも付加価値をつくる時間を増やしていくことが、自分ならではの仕事をすることになる。 続きを読む

2009年12月04日(金)

不景気だからアイデアが湧いてくる

小山薫堂著

幻冬舎新書

2009年3月30日発行

740円

「おくりびと」の脚本を書いて脚光を浴びた著者がクリエーターとしての発想と創作の秘密を明かす。初めての仕事でも、あまり不安に思わない。どの仕事も、人をワクワクさせたり楽しませたりするという目的は同じで、ただ手段が違うだけ。いってみれば新しい道具を持つような感覚である。 続きを読む

2021年11月24日(水)

「かしこいけど強い」子どもを育てる方法

「かしこいけど強い」子どもを育てる方法

著者 山中伸弥

成田奈緒子

講談社+α新書

2021年10月20日発行

900円

対談で読みやすい。新しい時代の「子育ての極意」が、散りばめられている。皆さんに一番伝えたいことは、「お子さんのこともご自身のことも、あまり追いつめすぎないでほしい」ということ。

「自分はどう育てられたか?」

「我が子をどう育てたか?」

「今の時代、子育てに大切なことは何なのか?」 続きを読む

2025年03月15日(土)

安藤優一郎著

安藤優一郎著

2024年7月26日発行

PHP研究所

1050円

2025年大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」

www.nhk.jp/p/berabou/ts/42QY57MX24/

TSUTAYAと蔦重とは全く関係ない

www.nhk.or.jp/shutoken/articles/101/017/94/

成り上がり者・蔦屋重三郎や田沼意次でも世襲が当たり前であった江戸時代に時流を読み取ることで一代でそれぞれのトップに立てたことが、現代に残した一番の遺産であり、教訓である。

蔦屋重三郎は、出版という異業種に飛び込み、世襲に抗うように一代で江戸のメディア王にまでのし上がった。まさに奇跡。吉原の貸本屋に始まり、わずか10年ほどで江戸の出版界を牛耳る書物問屋・地本問屋が軒を並べる日本橋に進出する。江戸の出版界で成功した理由は、才知が非常に優れ、度量も大きく、人と接する際には信義を持って臨んだ人間性と、巧みな構想と優れた計画で出版界を牽引したビジネス力の為せる業にある。20数年に渡って、江戸の話題を呼ぶ刺激的な作品を世に問い続けた。田沼意次が幕政を握っていたことが追い風となる。 続きを読む

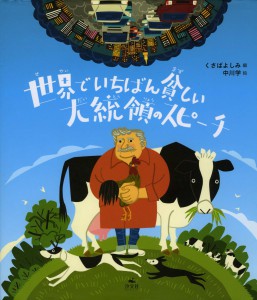

2020年11月01日(日)

くさばよしみ 編

くさばよしみ 編

中川学 絵

ブックデザイン 上野かおる

翻訳 木戸玲子

資料提供 ウルグアイ大使館

汐文社

2014年3月 発行

1600円

人類の幸福とは何か、深く問いかける絵本 続きを読む