本の世界

本の世界

2020年05月03日(日)

新型コロナウイルスの危機に直面する人たちに向けて、インターネット上で発表

藤原辰史氏 京都大人文科学研究所准教授

www.iwanamishinsho80.com/post/pandemic

人間は楽観主義にすがり現実から逃避してしまう癖があり、甚大な危機に接して、為政者の楽観と空威張りをも信じてしまう。新型コロナウイルスは、国家や家族、そして未来への信頼を打ち砕き始めている。後世に残す文章を尊重し、歴史を重視する組織であり、国のリーダーが情報を隠すことなく提示してきたならば、そのデータに基づいて国民は行動を選択できる。異論に対して寛容なリーダーであれば、より創造的な解決策を提案できる。 続きを読む

2019年09月25日(水)

2019.9.25.

2019.9.25.

ハーバード連続講義録

トニ・モリスン著

解説 森元あんり 訳者 荒このみ

東洋経済新報社

20019年7月22日発行

920円

トニ・モリスンは、1993年にノーベル文学賞を授与された最初のアフリカン・アメリカンの作家。2016年春、ハーヴァード大学で「帰属の文学」について行った連続講演の原稿を元にした単行本。アメリカ合衆国とはいかなる社会であるか、書籍文字を通して、またさまざまな遭遇を通して「他者」とは何かを問い、その関係性を分析し、アメリカ社会の理解を深めようとしている。トニ・モリスンの発想と主張を抜きにして、今日のアメリカ社会を理解することはできない。アメリカ社会における「アフリカ」について知ることこそ、今日のアメリカ社会を知ることに繋がる。 続きを読む

2010年09月06日(月)

井田徹治著

岩波新書

720円

2010年6月18日発行

第6の大絶滅、生命史上最大の危機を迎えている。これまでの過去5回と質的に異なり、人間の活動が原因である。また、絶滅後に新たな種が生み出されてきた現場だった湿地や熱帯雨林も、今回は破壊が急速に進んでいる。

「生物多様性のホットスポット」を取材してきた環境問題を専門とする記者が、問題点とこれからの糸口を紹介している。ぜひ、この機会に当たり前が当たり前でなくなっていくことに気づき、考え行動したい。 続きを読む

2018年06月20日(水)

前野ウルド浩太郎著

前野ウルド浩太郎著

光文社新書

2017年5月20日発行

920円

A.バッタの研究

1.バッタとイナゴ

幼虫には緑色や茶色、黄色がいる。カラーバリエーションはバッタの特殊能力のひとつで、彼らは自身が生活している背景の色に体色を似せることができる。緑の植物が多い所では緑色、枯れて茶色になった植物が多いところでは茶色になる。

バッタのうち、孤独相(普段見かけるおとなしいバッタ)の幼虫は、この「忍者の隠れ身の術」を見せるが、群生相(仲間の数が増えた時に出現する凶悪モード)は、ほぼすべての個体がおそろいで黄色と黒のまだら模様になる。 続きを読む

2018年11月10日(土)

なぜ「私たち」が生き延びたのか

なぜ「私たち」が生き延びたのか

更科功著

2018年1月10日発行

NHK出版

820円

ネアンデルタール人の脳はヒトの脳より大きい。1700ccを超えることさえ珍しくなかった。言語がないか未発達な時に、多くの物事を記憶するのに脳の容量を大きくしなければならなかったのかもしれない。

1万年ぐらい前までのホモ・サピエンスの脳は約1450cc。ちなみに現在のホモ・サピエンスは約1350cc。文字が発明されたおかげで、脳の外に情報を出すことができるようになり、脳の中に記憶しなければならない量が減ったのだろう。また、高度な言語が発達して、高度な社会を発展させることができた。 続きを読む

2020年08月10日(月)

森田麻里子著

森田麻里子著

光文社

2020年1月30日発行

900円

医学部教育では、子供の育て方を教わることはなかった。東大医学部卒ママ医師が医学論文約170本を徹底リサーチし、できる限り科学的な根拠のある情報から、疑問に具体的に答えている。議論の分かれているトピックについては、研究そのものの結果をできるだけ正確に、かつ、分かり易く解説している。育児に迷わない!、育児が楽になるを目指して。 続きを読む

2008年11月02日(日)

羽生善治

角川書店

2005年7月10日発行

686円

最先端プロ棋士のきびしい世界から“自分の頭で考える”ことの大切さを改めて学んだ。好きなこと、興味を持てること、打ち込めるものを見つけられることが、いつまでも第一線で生きていくコツではないかと思う。どの世界においても、進歩している。今はこれがいいという勉強法でも、時間とともに通じなくなる。変えていかなければならない。

これからは、「忘れれば、脳のその部分に空いたスペースができる。そこから新しい発想が生まれるのではないか、むしろ忘れることはいい傾向ではないか」と考えていきたい。 続きを読む

2021年10月11日(月)

-介護を担う子ども・若者の現実

-介護を担う子ども・若者の現実

渋谷智子著

2018年5月25日発行

中公新書

800円

ヤングケアラーとは、家族にケアを要する人がいるために、家事や家族の世話などを行っている、18才未満の子どものことである。日本では、子どもや若者が家族のケアを担うというの認識がまだ十分に広まっていない。

医療や福祉の専門職は、単に「患者だけ」「利用者だけ」を見るのではなく、そのケアを担っているヤングケアラーの存在にも目を配り、子どもが年齢に合わない無理な負担をしないよう、適切な機関やサービスにつなげていかなければならない。

「ヤングケアラー」という視点を持つことにより、対応の仕方変わってくる。「やる気がない」ではなく、「頑張っているから大変なんだ」という見方である。これまで「困った子」と扱われていた子どもたちを「困っている子なんだ」という視点でサポートする。

“気づき”や状況を言語化して共有することが早期発見につながり、存在の可視化が、これまで以上に教育と福祉、地域で活動している団体と行政を結びつける。 続きを読む

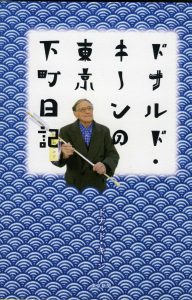

2022年11月16日(水)

ドナルド・キーン著

ドナルド・キーン著

東京新聞

2019年9月26日発行

1600円

日米開戦直後、ラジオで「日本語ができる米国人は50人」と聞いた。実際には米本土に日系人が数万人いて、間違っていたが、私は信じてしまった。海軍語学校の面接を経て1942年2月に入学した。同期生は30人ほど。日系人はおらず、語学の習熟能力で選ばれた有名大学の上位5%の学生ばかりだった。クラスはレベル別に6人以下の少人数制。教師陣はほとんどが日系人で授業は1日4時間。休みは日曜日だけ。予習、復習で1日4,5時間はかかる猛特訓だった。

欧州戦線で活躍した日系部隊まであった陸軍とは違い、海軍は日系人を信用せず、入隊を許さなかった。しかし、日本語が分かる人材が必要なので、日系人ではない日本語の通訳を養成していた。 続きを読む

2009年07月09日(木)

一般には「ウソをつくことは悪いこと」と考えられています。しかし、ウソの本質や肯定的な見方も必要かもしれないと思います。ウソを見破る能力や見逃してあげる智恵についても学び、自分や周りの人の心理も理解したいです。

おもしろい本ですよ。ウソではありません。 続きを読む