本の世界

本の世界

2021年04月18日(日)

東田直樹著

東田直樹著

平成28年6月25日発行

角川文庫

560円

自閉症のお子さんの歯科治療

kojima-dental-office.net/20090208-827#more-827

僕は今でも、人と会話ができない。声を出して本を読んだり、歌ったりはできるが、人と話をしようとすると言葉が消える。1~2単語は口に出せることもあるが、その言葉さえも、自分の思いとは逆の意味の場合も多い。幸いにも訓練で筆談というコミュニケーション方法を手に入れた。今ではパソコンで原稿も書けるようになった。この本を執筆したのは13才。純粋でひたむきだったあの頃の僕にしか書けない文章だと思う。 続きを読む

2020年02月16日(日)

www.takahashishoten.co.jp/zannen/#home

www.takahashishoten.co.jp/zannen/#home

おもしろい! 進化のふしぎ

今泉忠明監修

高橋書店発行

900円

ざんねんな生き物とは一生懸命なのに、どこか残念な生き物たちのこと。

「進化」とは、体のつくりや能力が長い時間をかけて変わっていくこと。進化に正解はない。生き残れるかどうかは運次第。今まで地球に登場した生き物は、99.9%は滅んでしまった。環境がガラリと変われば、絶滅してしまう。 続きを読む

2008年12月13日(土)

伊藤忠を甦らせた熱き経営トップの決断と人生から学ぶところは多い。武士道の精神、恥を知ること、五つの倫理、九つの徳目、五常など日本の文化に誇りを持ちたい。また、独断と決断とは。承認と決定はどう違う。権限とは何を指すのか。改めて考えさせられた。「クリーン、オネスト、ビューティフル」心に残る。 続きを読む

2022年01月21日(金)

原作 デイル・ドーテン

原作 デイル・ドーテン

編 「仕事は楽しいかね?」研究会

きこ書房

2016年3月7日発行

1300円

本書は、デイル・ドーテン著「仕事は楽しいかね」のまんが版。オリジナル版は、大雪のために空港のロビーに足止めされたビジネスマンの「私」と老人・マックスとの一昼夜の物語だったが、本書の主人公はカフェのアルバイト店員・奈津。オリジナル版のエッセンスを、まんが版独自のストーリーに載せて再構成した。著者の素晴らしい言葉に触れ、「仕事は楽しい!」と感じてもらいたい。

山中伸弥、藤井聡太著「挑戦 常識のブレーキをはずせ」

kojima-dental-office.net/blog/20220115-15293#more-15293 続きを読む

2021年09月15日(水)

絶対に面白い化学入門

絶対に面白い化学入門

左巻建男著

2021年2月16日発行

ダイヤモンド社

1700円

1億3千年前、果実をつける種子植物が登場した。そこに、サッカロミセス・セレピシエという果実を好む「酵母」が現れた。それは、効率は良くないが果実の果糖やブドウ糖などからエネルギーを得ていた。副産物としてつくられるアルコールには、他の微生物を寄せ付けない効果があった。

果実を食べる哺乳類は、果実が成熟したかどうかをアルコールの匂いで知ることができる種が有利になった。私たちの祖先は、アルコール好きの性質を持つことで進化してきた。 続きを読む

2010年06月21日(月)

人間は、いつ怪物になるのか

人間は、いつ怪物になるのか

小野俊太郎著

青草書房

2009年11月24日発行

2100円

頭がクリアな時にパワー全開で読み込まないと、理解が困難な1冊である。内容が濃く、未知の世界が広がり、考えを巡らす楽しさがある。読む人の感性によって様々な発見があると思う。

小説の怪物たちを通して現代の異常を探り、原因を考察する。ブラックボックス化した人間の内面を探求し、偏見や差別を克服し、外観に左右されない共感する心を育みたい。

また、ロボットに対する欧米と日本人の考え方の相違にも着目し、20世紀に生み出された怪物やスピルバーグの映画に見られる怪物たちの後継者にも注目したい。 続きを読む

2024年07月06日(土)

スウェーデン発・世界的話題書

スウェーデン発・世界的話題書

著者 クリスティアン・ベネデイクト

ミンナ・トゥーンベリエル

訳者 鈴木ファーストアーベン理恵

サンマーク出版

2023年7月25日発行

1600円

夜の睡眠は心身にとって最上の休息。しかし、眠れなくても、「横になる」だけで効果がある。暗闇の中でただ横になって休んでいるだけで、脳は外部の大方の情報から遮断され、リラックスできる。体と心には恵みの時間となる。

年配の人は新たな情報を処理することも少なくなるため、それほど多くの睡眠を必要としない。静けさを楽しむことができれば、休息の効果はより大きくなる。

満足に眠れなかったとしても、朝の起床後には、太陽の光を目で受けてコーヒーを1杯飲み、しっかり朝食をとり、体内時計と睡眠・覚醒リズムを整えよう。

眠りにつくと、短期記憶保管庫である「海馬」に保存された一時的な記憶は、価値あるものだけを睡眠紡錘波によってシナプス強化し、長期記憶に保存する機会が与えられ、必要としない神経細胞の接合の大部分を除去し、脳は次の日に必要となる空き容量を十分に確保する。

参考に

7.12.1.【13】二度寝が気持ちいいのはなぜ?

(NHK【チコちゃんに叱られる!】2025年11月28日)

kojima-dental-office.net/20251201-8271 続きを読む

2008年09月03日(水)

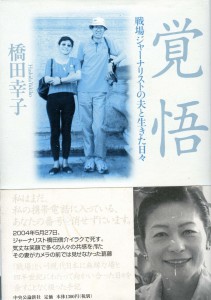

戦場ジャーナリストの夫と生きた日々

戦場ジャーナリストの夫と生きた日々

橋田幸子著

中央公論社

1300円

「戦場」という現代日本に無縁な場と四半世紀にわたって向かい合った日々をあますところなく綴った手記である。

事件のことごとくが“迷宮入り”し、曖昧にしたまま、手をこまねいているだけの政府、その姿勢を正面から批判、追求しようとしない新聞やテレビ。

2003年十一月、ほとんど同じ場所でスペイン国家情報局の職員が襲われ死亡した時、スペイン政府はなぜ犯人及び資金提供した武装勢力リーダーなど41人を拘束できたのか。 続きを読む

2019年07月10日(水)

渡辺佑基著

渡辺佑基著

2019年2月28日発行

河出書房新社

920円

国立極地研究所に所属する生物学者。専門分野は、海洋動物(魚、海鳥、海生哺乳類)の生態。生態を研究するためツールとして、動物の身体に小型の計測機器を取り付ける「バイオロギング」の手法を使っている。10年ほど前の大学院生の頃、バイオロギング機器をタイマーで動物の体から切り離し、電波を頼りに回収するという独自のデータ回収システムを開発した。動物を捕獲する必要がなくなり、応用範囲が飛躍的に広がった。

本書では、体温という物理量が生物の姿かたちや生き方をどのように規定しているのかを明らかにしたい。昆虫にも、魚にも哺乳類にも当てはまる統一理論「生物の法則」にもチャレンジしてみたい。 続きを読む

2017年12月18日(月)

マルトリートメント(不適切な養育)が子どもの脳を変形させる

マルトリートメント(不適切な養育)が子どもの脳を変形させる

著者 友田明美

福井大学子どものこころの発達研究センター教授

www.med.u-fukui.ac.jp/CDRC/

発行 NHK出版新書

本体価格 780円

発行 2017年8月10日

私たちの研究では、強者である大人から、弱者である子どもへの不適切な関わり方を、「虐待」とは呼ばずに「マルトリートメント」と呼んでいる。子どものためだと思ってした行為であろうとなかろうが、傷つける意思があろうとなかろうが、子どもが傷つく行為は、すべて「マルトリートメント」。

診療の現場で親たちの話に耳を傾けてみると、わが子を憎くてやっているばかりでもないことは事実。親が子どものふるまいを正すことに必死になりすぎるあまり、自分の行為を冷静に見られなくなっている。それに「虐待」というレッテルを貼り、親の人格を強く否定してしまったら、彼らが子どもを育て直すチャンスまで奪ってしまうことにもなる。まずはどのような行為が不適切な養育にあたるのかを知り、子どもを傷つける言動を繰り返さない。これが大きなポイント。 続きを読む