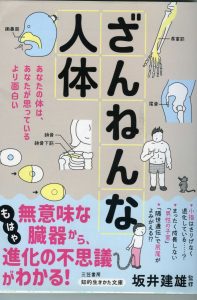

ざんねんな人体

2025年11月03日(月)

坂井建男 監修

坂井建男 監修

2024年7月5日 発行

三笠書房

847円

生物学では「進化=進歩」ではない。意味のない「退化」はない。「退化」も進化の一つの形。進化は、集団が世代を経るごとに変わっていく性質の累積的変化のこと。その過程では、生物の持つ器官が姿を変えていく。パターンは2つ。動物の体内で、完全に機能を失い、わずかに形だけをとどめるように残ったものが「痕跡器官」。痕跡器官は、進化の上で、遺伝子が書き換えられた不必要な器官。遺伝子は、一度変化すると、元の姿に戻ることがない。これは「進化不可逆の法則」と呼ばれる。もう一つは、生物の体で必要性が薄れた器官が本来の働きでない機能、異なった用途で用いられる場合の「転用」。転用は、進化上のリサイクル活動。陸上へ上がる時に、魚類のヒレは手足として転用され、空気を吸うための肺は腸の一部から転用された。

1.なぜ人間は、足の小指をぶつけやすいのか

人間の身体には、現在、自分がどういう位置にいて、どのように動いているかという情報を認識する「固有感覚」というものが備わっている。

日本機械学会で発表された「人間の身体位置の研究」では、足の小指をぶつけるのは、人間の感覚において、自身が考えている足の大きさよりも足の指1本分が「外に飛び出している」からではないかと結論づけている。つまり、人間の固有感覚は、足の小指の位置を正確に認識していない。

しかし、足の小指は重要な役割を持っている。事故や凍傷で足の小指を失った人は、真っ直ぐに歩くことが困難になるとの報告があり、体の微妙なバランスが崩れた時に、それを察知するセンサーとして働く。筑波大学名誉教授の浅見高明博士の研究では、5本の指がきちんと接地すれば、足の指を曲げる力が発達し、きれいな「土踏まず」もでき、バランス感覚、運動能力にも優れた形になる。

固有感覚を育てるには、先ず、情報が入りやすい体と心が形成されていること。そのためには、アイコンタクト(スキンシップと話しかけ)が必須である。子どもと見つめ合い、優しく全身を触ることが必要。

kojima-dental-office.net/20240624-7603#more-7603

2.環境による人間の多様性 「共存」が変化を生む

人種の分類は、1950年以降、西ユーラシア人(白人のコーカソイド)、東ユーラシア人(黄色のモンゴロイド)、黒人のネグロイド、アボリジニなどのオーストラロイドの「4大人種説」が一般的になった。

オックスフォード大学率いる研究チームが、これまでの定説だった「初期の人類は単一集団」との説を否定する論文を発表した。初期の人類は最初から広範囲に分散しており、多様な場所で暮らしていた。様々な自然条件で隔絶されていたので、自分たち以外のグループと1000年以上も交流はなかった。石器などの技術は、グループからグループへ伝搬したのではなく、多発的に異なる時代に異なる地域で生まれた。

また、化石や骨から抽出されたDNAを分析すると、時代・地域それぞれに新人類と旧人類の特徴が複雑に混ざり合い、単一集団には見られない遺伝子の多様性が見つかっている。初期の時点から、人類には様々な種が共存していた。

ミトコンドリアDNAでの分類でも、現生人類は大きく4つの集団に分けられる。その内の3つはアフリカ人の集団で、残る1つの集団に一部のアフリカ人のほか、コーカソイド、モンゴロイド、オーストラロイドが含まれる。

初期の人類は、世界中に散らばっていくが、アフリカに残った人類は、どんどん多様化し、最後にアフリカを出た人類が現在の人間になった。米アリゾナ大学のジョシュア・ショール博士の説では、多様な種ほど進化速度が速くなり新たな種も生まれやすく、さらに多様になっていく。つまりアフリカの地は、新しい人類を生む培養地だった。

遺伝子の多様性は、現代のアフリカ大陸に住む人々も変わらない。新人類が登場するとすれば、遺伝子の多様性が高いアフリカ人の中から生まれてくる。将来の地球でも、人間の生存に適さない環境が続けば、進化するかもしれない。

3.私たちの健康は「盲腸」に支えられている

草食動物は、食べた植物の繊維質を微生物の力によって分解して栄養をとる。その微生物を貯めておく器官が盲腸。馬の盲腸は約1m、牛は約75cm、ウサギは40cm、コアラは2m。

常在細菌は、病原微生物の侵入や増殖を防ぎ、腸内環境を整える。腸内に悪性の菌が増殖すると、一旦、微生物が虫垂に回収されることから、虫垂は「微生物の避難所」として使われている。人間には不必要と考えられてきた虫垂は、有益な腸内細菌を育て、健康の維持に貢献している。

4.眼窩の発達

遠近感を見分ける良い視力が必要になり、頭骨に眼球を収める眼窩を発達させた。眼窩が形成されたことで、ものを食べる時でも、眼球は顎を動かす咀嚼筋の影響を受けなくなり、独立した動きができるようになった。

5.親知らず

化石の調査では、約1万年前のネアンデルタール人の時代までは、正常な親知らずが生えていた。その後のクロマニヨンでは親知らずが現代人のように異常な形で発現するケースがあった。頭骨の研究では、親知らずが正常に生えそろっていた確率は縄文人で8割、弥生時代からは生えないことが珍しくなくなり、鎌倉時代では4割に下がった。

6.本人の身長を高くした原因は、タンパク質

遺骨の調査から、古墳時代には平均身長が165cmあったことが分かる。これが稲作などの普及で鎌倉時代、室町時代と低身長化し、江戸時代末期には157cmまで落ちた。これは江戸の人々がタンパク質ではなく、穀物への依存度が高かったためと考えられる。

7.紫外線から目を守る第3眼瞼

人間は、都会でも建物や地下から表に出た時に、太陽光を眩しく感じて、目を自然に薄目にして強い光から目を保護している。ところが、動物が眩しがっている場面を見る機会はほとんどない。彼らの中には、瞼とほぼ同じように、眼球前面を覆うように開閉して瞬時に目を保護する透明な薄膜「第三眼瞼」、「天然のサングラス」を持っている。

鳥類は、第三眼瞼が発達しており、水に潜る時のゴーグルや偏光レンズとしての役割も果たしている。キラキラ反射する水面で魚を見つけ、そのまま水中に飛び込むこともできる。ただし、建築物の窓ガラスの反射に気づかずに追突死してしまう事故もある。

8.ネコはレム睡眠

ネコの睡眠時間は、平均約16時間。そのうち12時間は浅い眠りである「レム睡眠」。レム睡眠は、体は眠っているのに脳は活発に活動している状態で、耳介はクルクル、物音のする方向に向かって情報を収集し、気になる音がすれば、すぐに飛び起きて行動できるようになっている。ネコは、まるでレーダーのパラボラ・アンテナのように耳を左右別々に動かすことができる。真っ暗な環境で待ち伏せ型の狩りをする場合に、効率的に集音するための機能。

- カテゴリー

- 進化・生物多様性