歯周治療について

1989年06月03日(土)

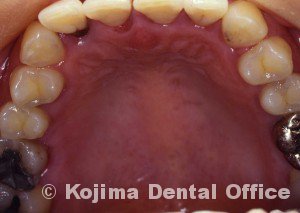

唇側に比べて口蓋側のprobing depthが著しく深い場合には、フラップ手術と咬合調整などにより速やかに改善することが望ましい。時を経ると、一定の状態を保とうとする「ホメオステータス」が働く。唇側と口蓋側のprobing depthを近づけようとするため、口蓋側を挺出させ、唇側へ傾斜する。 続きを読む

2010年01月28日(木)

歯周病原因菌増殖の影響が歯肉にとどまらず、コラ-ゲンバンドルを越えて歯槽骨にまで及び、歯周炎の結果として骨吸収が見られます。患者自身が行う原因に対する治療(プラ-クコントロ-ル)に少し遅れて、後遺症に対して評価して処置(後始末)を行い、機能回復を目指します。歯肉の発赤、腫脹の改善が見られてから、処置が治療環境を整えて治癒の手助けになります。治療と処置を区別して考えます。 続きを読む

歯周病原因菌増殖の影響が歯肉にとどまらず、コラ-ゲンバンドルを越えて歯槽骨にまで及び、歯周炎の結果として骨吸収が見られます。患者自身が行う原因に対する治療(プラ-クコントロ-ル)に少し遅れて、後遺症に対して評価して処置(後始末)を行い、機能回復を目指します。歯肉の発赤、腫脹の改善が見られてから、処置が治療環境を整えて治癒の手助けになります。治療と処置を区別して考えます。 続きを読む

2008年10月14日(火)

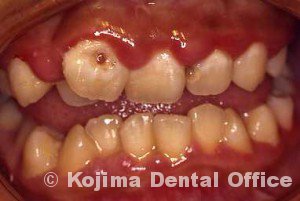

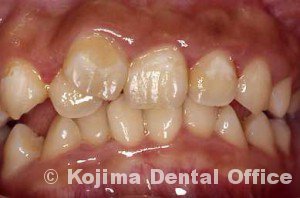

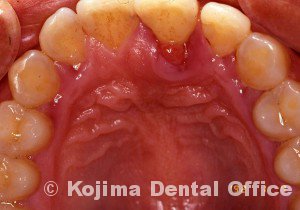

症例1 患者 13才女性 初診 1982年3月26日

左は典型的な歯肉炎であり、右は1ヶ月半の状態 続きを読む

1990年11月15日(木)

痛みなどの主訴がある時には、患者さんは病状とその原因に気づき、治療計画に基づいて来院を続ける。そして、満足した状態になる。その後、多くの病態をかかえた方や具合の悪い時にだけ歯科医院に通っている人にとっては、プラークコントロールや定期検診を続けることは難しい。しかし、なぜそのような口の状態になったかを理解していないと、再び同じ状態になってしまう。定期的に来院することによって、小さな問題点の発見やその解決ができ、重症になることを未然に防ぐことができる。 続きを読む

2010年05月18日(火)

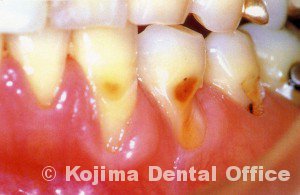

硬い歯ブラシ使用しますと、歯肉に磨き傷ができます。傷が繰り返しつきますと、歯肉の辺縁がロール状に肥厚(フェスツーン)してちょうど“タコ”のように硬くなっていきます。これは歯肉に対する刺激が強すぎるため絶えず傷ができ、それを治そうとする生体の防御反応と考えられます。その肥厚した歯肉の辺縁に切れ込み(クレフト)ができている場合は、開いた歯ブラシの毛先がいつもその場所を切り込むように通過している証拠なのです。 続きを読む

硬い歯ブラシ使用しますと、歯肉に磨き傷ができます。傷が繰り返しつきますと、歯肉の辺縁がロール状に肥厚(フェスツーン)してちょうど“タコ”のように硬くなっていきます。これは歯肉に対する刺激が強すぎるため絶えず傷ができ、それを治そうとする生体の防御反応と考えられます。その肥厚した歯肉の辺縁に切れ込み(クレフト)ができている場合は、開いた歯ブラシの毛先がいつもその場所を切り込むように通過している証拠なのです。 続きを読む

2021年08月20日(金)

メラニン色素の黒ずんだ歯肉をフェノールのタンパク変性作用によりピンク色に回復させるという方法

施術当日 9日後 続きを読む

2009年04月02日(木)

近年注目を集めてきているジスロマックの効果を急性発作時に対応する抗生剤投与とは違う観点から調べてみた。2004年3月24日から2008年12月12日までに当院に通院していた重度歯周炎患者105人を調査対象とし、次の投薬条件、評価基準で効果を判定した。 続きを読む

2004年10月28日(木)

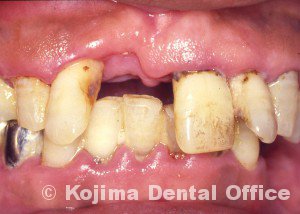

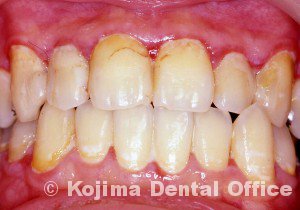

患者 22才男性

患者 22才男性

初診 平成14年9月3日

主訴 歯肉からの出血

既往歴 Ⅰ型糖尿病、網膜症 続きを読む

2016年08月22日(月)

歯周外科の目的はプラークの徹底した除去とプラークコントロールをしやすい状態にすることによって、歯周組織の健康維持を図ることである。しかし、実際にはフラップ手術をする機会は少なくなってきている。それは、長年見てきた手術後の状態が、プラークコントロールの善し悪しよりも、処置の種類に左右されないことが分かってきたからである。

どうしてもフラップ手術をしなければならない場合もある。プロービング値がピンポイントで深い時は、フラップ手術の適応と考える。 続きを読む

2012年06月15日(金)

石歯学報二号に執筆する。

石歯学報二号に執筆する。

はじめに

開業して30数年を迎える。開業当初、患者に追われる日々が続いた。そんな中でも、カルテはナンバ-リングし、ファイリングして、口腔内写真、模型、レントゲンフィルムなどの記録を残し、整理保存し、いつでも取り出せるようにしていた。そして、それらの資料を基に、毎日自分なりに反省し、よりよい処置を目指していた。この基本的姿勢は故玉井先生の許で学んだ一年間で身に付いたように思う。

歯周病のアプロ-チには記録作りが大切である。多くの患者さんを観察する中で、糖尿病患者さんに特徴的な歯肉が多く見られることに気づいたので、健康な人や腎疾患の患者さんと比較して報告する。 続きを読む