7.8.24.

2025年08月24日(日)

【1】【後期高齢者医療制度】2割負担者への「配慮措置」が2025年9月30日に終わる

【2】「マイナ保険証のスマホ利用」実証開始 9月から全国展開へ

【3】令和6年能登半島地震対策検証結果報告書における7つのポイントについて

【4】能登地震被災者に医療費「返納」督促

【5】新型コロナ感染 7週連続で増加

【6】医師・看護師・薬剤師は当選、歯科は落選

【7】参政党「終末期の延命措置医療費の全額自己負担化」

【8】子育て支援アプリサービス

【9】新入社員は成果主義より年功序列に回帰?

【10】萩本さんの「成功」の持論

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【1】【後期高齢者医療制度】2割負担者への「配慮措置」が2025年9月30日に終わる

75歳以上で医療費が「2割負担」になる「年金収入」は?

現役並みの所得がある人は3割負担!

(くらしとお金の経済メディア2025.8.24.)

news.yahoo.co.jp/articles/c3e7d931d626843a47fd0a80294efedc75faf65f

後期高齢者医療制度に加入している方(被保険者)の窓口での負担割合は、原則として一般所得者は1割、現役並みの所得がある方は3割。しかし、2022年(令和4年)10月1日からは、一般所得者の中でも一定以上の所得がある方については、負担割合が1割から2割に引き上げられた(2025年9月末までは2割負担の方に対し配慮措置)。

厚生労働省の推計によると、この2割負担の対象となるのは、後期高齢者医療制度の加入者のおよそ20%、約370万人。

一定以上の所得がある方とは、以下の(1)(2)の両方の条件を満たす場合。

・(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいるとき。

・(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき。

※1「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額。

なお、遺族年金や障害年金は含まない。

※2「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額。

参考に

令和7年9月30日まで窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置

(厚生労働省 令和3年法律改正)

www.mhlw.go.jp/content/12400000/000977090.pdf

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html

2割負担者にとっては、制度の変更により「医療費が2倍になる可能性がある」ということで、激変緩和措置が取られた。これにより、外来診療での自己負担増加分が1か月あたり3000円までに制限される。例えば医療費が5万円だったとすると、1割負担の人は5000円、2割負担の人は1万円を支払うことになる。1割→2割になることで負担増は5000円、これを3000円に抑える。

【2】「マイナ保険証のスマホ利用」実証開始 9月から全国展開へ (impress Watch 2025年7月2日)

(impress Watch 2025年7月2日)

www.watch.impress.co.jp/docs/news/2027866.html

医療機関等に設置されているオンライン資格確認のための「顔認証付きカードリーダー」は物理的なマイナンバーカードにしか対応しておらず、AndroidやiPhoneに登録されたマイナンバーカード機能(電子証明書)では利用できない。利用のためには外部に非接触のカードリーダー装置を別途取り付ける必要があり、これを踏まえた実証実験が始まっている。

厚生労働省によれば、7月に関東圏15の医療機関で「マイナ保険証がスマホで使える実証実験」を実施し、9月以降はそこで行なわれた問題の洗い出しと対策を踏まえたうえで全国の医療機関へと順次本格展開していくことになる。

参考に 7.7.22.【2】

有効期限切れの保険証でも医療機関を受診できます

①資格確認書と資格情報のお知らせ

②これから続々増えてくる有効期限が切れたマイナ保険証の対応

kojima-dental-office.net/20250722-8006

【医療機関が必要なもの】

(総合ポータブルサイト)

iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0012281

・汎用カードリーダー

・オンライン資格確認システムの管理アカウントIDとパスワード

導入にあたり、顔認証付きカードリーダーの買い替えや医療機関等のシステム改修は不要。AndroidとiPhoneで電子証明書のかざす位置が違う。

-厚労省ポスター 9月からマイナ保険証がスマホでも使えます

www.mhlw.go.jp/content/12400000/001507615.pdf

福岡大臣は、「環境が整った医療機関等からスマートフォンに搭載されたマイナ保険証の利用を開始するものであり、この段階で全ての医療機関等で対応を一律に義務付けるものではない」と答弁。

(保団連2025年6月24日)

hodanren.doc-net.or.jp/info/news/2025-06-24/

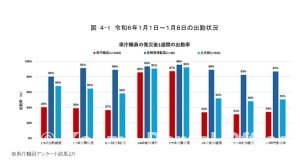

【3】令和6年能登半島地震対策検証結果報告書における7つのポイントについて

令和6年能登半島地震対策検証委員会(令和7年8月1日公表)

www.pref.ishikawa.lg.jp/bousai/bousai_g/bousaikaigi/20241028/kensho.html

令和6年能登半島地震対策検証報告書(概要版)

www.pref.ishikawa.lg.jp/bousai/bousai_g/bousaikaigi/20241028/documents/03_houkokusyo_gaiyo.pdf

令和6年能登半島地震対策検証報告書(本文)

www.pref.ishikawa.lg.jp/bousai/bousai_g/bousaikaigi/20241028/documents/01_houkokusyo_honpen.pdf

石川県の初動対応“対策が不十分”

(NHK2025年8月1日)

www3.nhk.or.jp/news/html/20250801/k10014881851000.html

医療関係者などがメンバーに入っていないので、医療や福祉活動への支援に対する検証が十分ではない。

能登半島地震 被災者の一部負担金免除の延長に関する要望書 2025年06月04日

kojima-dental-office.net/20250604-7993

能登半島地震と「住み続ける権利」

kojima-dental-office.net/blog/20250309-19975

みんなで備えよう !災害と⼝腔ケア

kojima-dental-office.net/20250724-8082 1.県組織の災害対応体制

1.県組織の災害対応体制

○県が救助の実施主体という意識、全庁体制で災害対応を行うという意識が欠如し、対応が受け身

○組織横断チームを編成し、臨機応変に対応するも、危機部局の権限が不明確

○執務スペースが狭隘であった結果、関係者が一堂に会する場所がなく、情報の一元化・分析・整理が困難

2.県の受援・応援体制

○県も支援される側という意識から、主体的に

応援団体の活動調整、被災市町への支援調整、支援者の宿泊場所の調整などの

支援を行う意識が欠如し、対応が受け身

○応援団体の活動調整等を行うことができる防災の専門人材が不足

○被災者の生活支援の実績を持つ災害支援NPOなど民間支援団体との連携が不足

3.1.5次・2次避難(広域避難)対応

○長期的なライフライン途絶、孤立集落(要支援集落)の発生等による

広域避難が必要な場合の想定が希薄

○避難を希望する方は

被災市町内の指定避難所や福祉避難所に全て避難できるという固定観念

○県内外のホテル・旅館や受入市町による迅速な調整の結果、

速やかに広域避難を開始できたものの、

要支援者の避難先の調整や避難者情報の速やかな把握・共有に苦慮

4.被災者支援

○被災者の生活支援は市町業務との固定観念から、

災害救助法の適用後は県が救助の主体という意識が欠如

○大規模災害時に被災者の生活支援等を

被災市町が単独で行うことは困難という想定が不足

○長期的なライフライン途絶による

長期間の生活支援(食事、トイレ、入浴、洗濯等)の想定が不足

○被災者の生活支援の実績を持つ災害支援NPOなど

民間支援団体との連携が不足(再掲)

5.災害広報・情報発信

○発災直後の通信途絶、新聞配達不能などの事態を受け、

ホームページやSNSを活用し、情報発信を行ったが、高齢者等への紙情報、

在宅・車中泊被災者への生活支援情報、2次避難者への地元情報等の不足が発生

○広報体制が盤石ではない被災市町との連携や県として十分な支援ができず、

窓口等で混乱が発生

○知事による積極的な情報発信を実施したが、一度発信した情報の修正に苦慮

6.デジタル技術の活用

○市町、避難所でのデータ入力・作成に係る負担の想定が欠如

(県・支援団体による入力支援)

○市町経由で情報収集できなかったため、

関係機関が保有する類似データを活用したものの、

データ共有の想定が不足しており、活用に時間を要した

7.県民の防災意識、自助・共助意識の醸成

○大規模災害時は「公助」が行きわたるまでに時間がかかるという想定のもと、

県民一人一人の「自助」「共助」意識が重要であり、

平時から、県民に対する災害リスクや個人が行う

避難行動、防災対策などの防災教育が必要

○全国トップクラスの手厚い耐震化促進制度がある中、

民間住宅耐震化の更なる推進が必要

【4】能登地震被災者に医療費「返納」督促

(赤旗2025年8月22日)

www.jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-08-22/2025082213_01_0.html#:~:text=%E8%83%BD%E7%99%BB%E5%8D%8A%E5%B3%B6%E5%9C%B0%E9%9C%87%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%94%E5%B9%B4,%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

能登半島地震(2024年1月)で被害を受け、医療費の本人負担が免除となった75歳以上の被災者に対し、石川県後期高齢者医療広域連合は「免除の要件を満たしていなかった」として昨年1月までさかのぼって免除した分を「返納」するよう督促している事例があり、問題になっています。

督促を出しているのは約5500人で、請求額は1億2700万円。督促を受けた被災者が死亡している場合は、相続人が債務を相続するとしています。

厚生労働省は昨年1月、能登半島地震での被災によって医療費の支払いが困難な人に対して自己負担額を免除する事務連絡を、都道府県の後期高齢者医療広域連合などに発出。住宅の全半壊や生計維持者が死亡していることなどを要件としていました。

自宅である石川県営住宅が被害を受けた男性のもとに督促(8月8日付)が届いたのは10日以降でした。昨年3回入院した男性の返納金額は4万1464円。28日までに納付するよう督促しています。

同県後期高齢者医療広域連合の担当者によると、地震直後の混乱期、罹災(りさい)証明が発行されていない期間は医療機関の窓口で患者から口頭の申告があった場合は支払い免除ができるとする厚労省通知があったといいます。その後に発行された罹災証明や申請の状況を見て、「要件を満たしていることが確認できなかったので請求を出している」と説明しました。

能登半島地震 被災者の一部負担金免除の延長に関する要望書

kojima-dental-office.net/20250807-7993

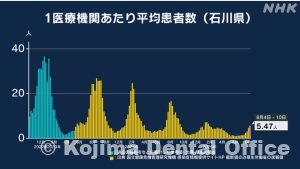

【5】新型コロナ感染 7週連続で増加

いま流行の変異株「ニンバス」…特徴は「強烈な喉の痛み」

【Nスタ解説】TBS NEWS DIG 2025/08/14

www.youtube.com/watch?v=lAcW1BpISps

【記者の目】

油断は禁物。マスク、手洗い、換気を今一度。特に医療機関ではマスク着用の徹底を。

■「水を飲むだけで…」激しいのどの痛み 新たに流行する“新型コロナウイルス”

いま流行しているのが「NB.1.8.1」という、オミクロン株が派生したものです。専門家の間では「ニンバス」と呼ばれています。東京歯科大学・寺嶋毅教授によりますと「特徴はカミソリを飲み込んだような強烈なのどの痛み」とのこと。

なぜ、いま増加しているのか。東京歯科大学・寺嶋毅教授によりますと、「ウイルスが変異して喉にくっつきやすくなっているのではないか」ということです。のどは口に近いですから、「咳や大声」でも感染が広がっていく可能性があるといいます。

また、のどの痛み以外は風邪とほぼ同じ症状で、重症化が少ないということで、コロナに感染していると気づかない人もいるのではないかということでした。

さらには、猛暑でエアコンを使い、締め切った部屋で過ごされている方も多いと思います。これによって、空気の乾燥で、のどの防御力が低下。また、あまり換気をしない状況のため、感染しやすいということです。

■寺嶋教授「9月上旬頃までは増え続けるのでは」

今の状況はどうなのでしょうか。東京歯科大学・寺嶋毅教授は「コロナの流行は12週がサイクル。9月上旬頃までは増え続けるのではないか」と話しています。

手洗い、消毒、マスクなどの、従来の感染予防をする。また、体調不良を感じた場合は、重症化リスクが高い高齢者とは長時間の接触は避けるようにしてください。 そして、水が飲めないほど、のどが痛くなった場合は、医療機関を受診してほしいということです。

そして、水が飲めないほど、のどが痛くなった場合は、医療機関を受診してほしいということです。

新型コロナ最近の動向

重症化することは以前と比べて少ないものの、感染力が強くなった分流行が拡大する可能性が高い。

参考

新型コロナの感染状況(1医療機関あたり)石川県平均患者数

(NHK)

www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

【6】医師・看護師・薬剤師は当選、歯科は落選

釜萢氏が初当選も、医療系組織票の大幅減・医療系候補落選で今後に暗雲

(日系メディカル2025/07/23)

medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/202507/589626.html

日本医師会(日医)の副会長で、日本医師連盟の組織内候補である釜萢(かまやち)敏氏(自民=比例代表)は、約17万4400票を獲得、初めての当選を果たした。一方、医師会が支援する厚生労働大臣経験者の武見敬三氏(自民=東京選挙区)は、6回目の当選を逃した。

日医で医療関係職種担当の副会長を務めた経験から、「様々な職種がチームを組んでこそ、医療も介護も提供できる」として、医師に加え、コメディカルや介護スタッフへの支持拡大を図った。「医療機関や介護施設が少しずつ“体力”を蓄えられる施策が必要だが、最近はそのような方針が採られていない」とも指摘し、国民と行政をつないでより良い医療・介護・福祉を推進することを使命に掲げて選挙戦に臨んだ。 前回と比較すると、歯科医師連盟が7万票減らし10位から18位となり落選した。

前回と比較すると、歯科医師連盟が7万票減らし10位から18位となり落選した。

自由民主党 開票終了

www.nhk.or.jp/senkyo/database/sangiin/00/hmb12_1.html

医師連盟 釜萢 敏 17万(8位) 当選

看護連盟 石田 昌宏 15万(10位) 当選

薬剤師連盟 本田 顕子 15万(11位) 当選

歯科医師連盟 比嘉 奈津美 10万(18位) 落選

理学療法士連盟 田中 昌史 8万(19位) 落選

介護系団体 斉藤 正行 5万(25位) 落選

【記者の目】

医師会は医師だけでは減少傾向あること分析し、プライドと危機感をもって医療系1位の票数を確保するために介護などの幅広い層に耳を傾け、票を伸ばした。しかし、歯科医師会は、もっと幅広い層に呼びかけないといけないのに城の主から抜け出せなかった。個人的には、職域代表がいない理学療法士や保育士・幼稚園などの先生の窮状にも耳を傾け、協調体制をとるべきと思う。

【7】参政党「終末期の延命措置医療費の全額自己負担化」

(朝日新聞2025年7月15日)

www.asahi.com/articles/AST7G35WJT7GUTFL018M.html

明確に公約で掲げる参政党は「終末期の延命措置医療費の全額自己負担化」を主張する。ほかに「欧米ではほとんど実施されない胃ろう・点滴・経管栄養などの延命措置は原則行わない」「本人の意思を尊重し、医師の法的リスクを回避するための尊厳死法制を整備」を明記した。

参政党は公約の前提として、「終末期における過度な延命治療に高額医療費をかけることは、国全体の医療費を押し上げる要因の一つ」と記載している。

そもそも「終末期」の明確な定義はなく、医療費を計算する上では、亡くなる前の1カ月間が目安の一つになっている。厚生労働省は以前、この目安に沿って、2002年度の終末期医療費を約9千億円と推計したことがある。年間の医療費全体の約3%だった。この推計には、心筋梗塞(こうそく)や脳卒中などの急病で亡くなった人も含まれている。終末期における延命措置に限れば、医療費に占める割合はさらに小さくなる。

医療経済学者の二木立・日本福祉大名誉教授は「終末期というと、長く療養しているイメージがあると思うが、最近は高齢者への濃厚な医療が控えられており、そういう人の医療費はさらに少ない」と指摘。「厚労省の新たな推計はないが、終末期の医療費が国全体の医療費を押し上げている要因とは言えない」と話す。

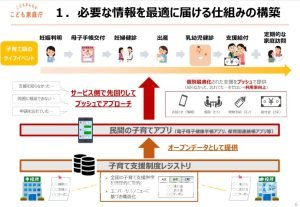

【8】子育て支援アプリサービス

(内灘町)

www.town.uchinada.lg.jp/soshiki/kosodatesien/2180.html

内灘町は、プッシュ型の通知機能を有する子育て支援アプリサービスを導入し、妊娠期から子育て期の切れ目ない支援を実施するために必要な情報を最適に届ける体制を整える。

◆子育て関連施設マップ表示・検索機能

子育てに関連する施設の検索。

施設情報の詳細や、施設までのルート案内。

<検索できる施設>

トイレ・授乳室、公園、保育所・児童館等、子どもに優しいお店、ベビのりポート

◆子どもの健康に関する機能

休日当番医情報、こどもの救急(急病時の受診の目安)に関する情報の閲覧。

◆イベント情報検索機能

各保育所・児童館等で行われているイベントについてその日に開催されている場所や内容の確認。子どもの年齢に合わせたイベントの検索。

◆カレンダー機能

保育所・児童館等のイベント及び市町のイベント情報をカレンダー形式にて表示。また、子どもの予防接種や乳幼児健診についてもスケジュール登録。また、プッシュ通知を利用して予定の案内を受けとることが可能。

いしかわ中央子育てアプリ

play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ipublishing.kosodate&hl=ja&pli=1

内灘町を含む石川中央都市圏(金沢市、白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町)では、子育てに役立つ情報を発信するスマートフォン向けアプリ。

iPhone、android端末の両方に対応し、どなたでもご利用できる。 参考に

参考に

民間の子育てアプリ(電子母子健康手帳アプリ、保育園連絡帳アプリ等)

(こども政策DXの推進に向けた取組について 4ページ)

令和7年3月11日 こども家庭庁長官官房総務課

www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5d5fbbe8-fc30-4cc4-9c20-cb131a506ad6/73ad6db5/20250423_councils_kodomo_seisaku_kyougi_5d5fbbe8_15.pdf

【9】新入社員は成果主義より年功序列に回帰?

(AERA DIGITAL2025.8.22)

dot.asahi.com/articles/-/263337?page=1

topics.smt.docomo.ne.jp/article/dot/nation/dot-263337

学校法人「産業能率大学総合研究所」(東京都世田谷区)が今年度入社の新入社員を対象に実施した調査で、旧来の年功序列型の人事制度を望む声が成果主義を上回った。

同研究所が1990年度から毎年実施している恒例の調査。定番の「年功序列的な人事制度と成果主義的な人事制度のどちらを望むか」という設問に対し、2025年度版の最新調査で年功序列を望むと回答したのは「年功序列」(14.6%)、「どちらかといえば年功序列」(41.7%)を合わせて56.3%。一方、成果主義を望んだのは「成果主義」(6.5%)、「どちらかといえば成果主義」(37.1%)を合わせて43.6%だった。

【10】萩本さんの「成功」の持論

『ボクらの時代』8月17日(日)萩本欽一、柴田理恵、浜木綿子

mezamashi.media/articles/-/184731

成功と失敗の関係は?

失敗は、成功と比較されるから、失敗。新しいことは、比較されるものがないから、すべて成功。新しいことにチャレンジしていけば、失敗はない。萩本:だから、嫌なことがいっぱいあったら、間違いなく成功する。

- カテゴリー: 歯科関連ニュース