指しゃぶりによる開咬

2025年11月08日(土)

指しゃぶりは、3歳頃までは、特に禁止する必要がない。上下の歯の間に隙間があいてくると、その隙間に舌を押し込んだり、飲み込むときに舌で歯を強く押し出すような癖が出やすくなる。このような癖を「舌癖」という。舌癖のある児は話をするときに前歯の隙間に舌が入るため、サ行、タ行、ナ行、ラ行などが舌足らずな発音となることがある。保育園・幼稚園の入園などをきっかけにやめていくが、5歳過ぎても続いていれば歯科医へ相談してください。特に、歯列や顎骨に異常があれば、治療が必要になる。習癖を克服し、姿勢や食べ方の改善による舌や口唇など口腔周囲の筋肉を正しく使えるようにしていく。今回はT4Kを一助とした。

指しゃぶりは、3歳頃までは、特に禁止する必要がない。上下の歯の間に隙間があいてくると、その隙間に舌を押し込んだり、飲み込むときに舌で歯を強く押し出すような癖が出やすくなる。このような癖を「舌癖」という。舌癖のある児は話をするときに前歯の隙間に舌が入るため、サ行、タ行、ナ行、ラ行などが舌足らずな発音となることがある。保育園・幼稚園の入園などをきっかけにやめていくが、5歳過ぎても続いていれば歯科医へ相談してください。特に、歯列や顎骨に異常があれば、治療が必要になる。習癖を克服し、姿勢や食べ方の改善による舌や口唇など口腔周囲の筋肉を正しく使えるようにしていく。今回はT4Kを一助とした。

開口は口を開けること

開咬は、不正咬合の一つ、上下歯列の垂直方向の不正咬合

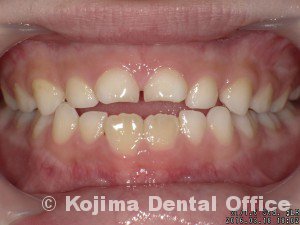

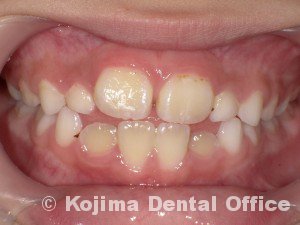

症例 1

患者 6歳 男性

初診 平成27年6月6日

主訴 歯並びを治したい

現症 B~Bが開咬

隣接する乳歯が離開していない

(永久歯に生え替わった時にスペース不足が予想される)

指しゃぶりや爪を噛む習癖がある

上口唇が山形

鼻づまり、習慣性口呼吸

治療計画 指しゃぶりを自覚する

食姿勢や食べ方の改善

T4Kを日中1時間装着して口唇閉鎖・鼻呼吸と舌訓練

T4Kを夜間装着して指しゃぶりを防止する

鼻呼吸の練習

経過

6/20 食姿勢や食べ方に問題が多い

舌打ちが上手くできない

診査後に治療計画をお話しする

T4K治療を開始

8/5 指しゃぶりが少なくなる

風船の膨らまし練習、口唇閉鎖のまま5秒維持

9/8 T4Kを夜間あまり入れなくなった

右下1番が萌出

12/22 T4K紛失

①食姿勢を注意

②大きいものを食べる

③口蓋に海苔を付けて剥がす練習

平成28年

3/18 T4K見つかる 再開

指しゃぶり復活する

①食事の時テレビの位置が横から正面に変わる

②しっかり噛めるようになる

6/7 下顎1番が低位から咬合平面へ近づく

11/10 切端咬合

下顎の2が舌側に萌出 わずかにスペース不足

T4Kを入れていない→入れるように指示する

平成29年

2/9 T4K紛失→探すように指示

指しゃぶりなくなる

前歯部永久歯咬み合う(まだ不完全)

少しスペース不足

上顎前歯部唇側にプラークが目立つ→風船膨らましで鼻呼吸の練習

10/24 指しゃぶりがなくなり、開咬もよくなる

T4K終了

平成30年

11/6 前歯部正常咬合

前歯部はプラークが多く、歯肉に発赤、腫脹が見られる

令和元年

9/10 咬合やプラークコントロールなどの経過観察が必要

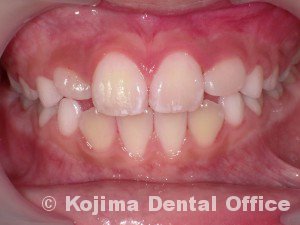

症例 2 患者 3歳8ヶ月 女性

患者 3歳8ヶ月 女性

初診 令和7年8月2日

主訴 おしゃぶりをしていて歯並びが気になる

現症 B~Bの開咬が徐々に開いてきている

夜、おしゃぶりをして寝る

遊びながら食べるので食事時間が長い

対応策

・昼はおしゃぶりをしていない→保育園で寝ている時の様子を聞いてみる

・風船の膨らまし訓練

・大きなものを前歯で食いちぎり奥歯で噛んで食べる

1年前 半年前

2025.11.8.

4ヶ月後、そろそろ4歳。訓練や食事指導の効果があり、開咬度合いは進んでいない。「パンダノタカラモノ」の発音練習やアイウベ体操を追加して様子を見る。

指しゃぶりについての考え方

小児科と小児歯科の保健検討委員会 平成18年1月13日

www.guide.metro.tokyo.lg.jp/trouble/tsume/pdf/06_01.pdf

全体として指しゃぶりについては3歳頃までは、特に禁止する必要がないものであることを保護者に話すようにすることが大切である。それと同時に保護者は子どもの生活のリズムを整え、外遊びや運動をさせてエネルギーを十分に発散させたり、手や口を使う機会を増やすようにする。

スキンシップを図るために、例えば寝つくまでの間、子どもの手を握ったり、絵本を読んであげたりして、子どのを安心させるようにする。

絵本を読むときは好きなだけ読んであげると、子どもは眠りながら夢の中でも読んでもらっている気がして親の無限の愛情に包まれる。

【子どもの発達と指しゃぶり】

3歳になり、母子分離ができ、子どもが家庭から外へ出て、友達と遊ぶようになると指しゃぶりは自然と減少する。5歳を過ぎると指しゃぶりは殆どしなくなる。

6歳になってもまれに昼夜、頻繁に指しゃぶりをしている子が存在する。特別な対応をしない限り消失することは少ない。

【指しゃぶりの弊害】

咬合の異常により舌癖、口呼吸、構音障害が起りやすい。

(1) 上顎前突:上の前歯が前方にでる。

前歯が突出してくると、口唇を閉じ難くなり、いつも口を開けている癖がつき、鼻や咽の病気がないのに口呼吸しやすくなる。

(2) 開咬:上下の前歯の間に隙間があく。

指しゃぶりにより上下の歯の間に隙間があいてくると、その隙間に舌を押し込んだり、飲み込むときに舌で歯を強く押し出すような癖が出やすくなる。このような癖を「舌癖」という。舌癖のある児は話をするときに前歯の隙間に舌が入るため、サ行、タ行、ナ行、ラ行などが舌足らずな発音となることがある。

(3) 片側性交叉咬合:上下の奥歯が横にずれて中心があわない。

【指しゃぶりの考え方】

1)小児科医:指しゃぶりは生理的な人間の行為であるから、子どもの生活環境、心理的状態を重視して無理に止めさせないという意見が多い。特に幼児期の指しゃぶりについては、不安や緊張を解消する効果を重視して、歯科医ほど口や歯への影響について心配していない。

2)小児歯科医:指しゃぶりは歯並びや噛み合わせへの影響とともに、開咬になると発音や嚥下、口元の突出、顎発育への影響も出てくる。不正咬合の進行を防止し、口腔機能を健全に発達させる観点からも、4~5歳を過ぎた指しゃぶりは指導した方がよいという意見が多い。4歳以下でも習慣化する危険がある児に対しては指導する必要がある。

3)臨床心理士:指しゃぶりは生理的なものとしながらも、4~5歳になっても持続する場合は、背景に親子関係の問題や、遊ぶ時間が少ない、あるいは退屈するなどの生活環境が影響しているので、子どもの心理面から問題行動の一つとして対応する。