5.10.6.

2023年10月06日(金)

【1】自分の声、取り戻す喜びを、簡易装置で実現

【2】手作りの胃ろう食が小児の腸内細菌叢と口腔内細菌叢の組成に寄与する

【3】歯科医療改定に向けた議論

①誤嚥性肺炎患者に対する多職種連携 2023年9月27日

②令和6年度診療報酬改定に向けた議論の概要【歯科】2023年8月30日

③歯科医療に係る診療報酬上の評価について 2023年7月12日

【4】介護給付改定に向けた議論

①居宅療養管理指導の現状と課題、論点

②口腔・栄養(自立支援・重度化防止を重視した質の高い介護サービスの推進)

【5】こどもにとってより良い医療の在り方等

【6】マイナ保険証

①オンライン資格確認等について

②「オンライン請求義務化」に対するパブリックコメント

③訪問看護におけるオンライン請求・オンライン資格確認の導入について

【7】新型コロナウイルス感染症 関連

①内閣感染症危機管理統括庁の設置

②コロナを含む全ての死因での超過死亡(協力23自治体合計)

③新型コロナウイルス感染症 診療の手引き 第10.0版 改訂のポイント

④新型コロナウイルス感染症に関する1 0月以降の見直し等について

⑤令和5年 10 月以降の新型コロナウイルス感染症に関する高齢者施設等における検査について

【8】日本人の身長 伸び止まった

【9】日本の家計貯蓄率、貯蓄額世界一は、遠い昔

【10】1年ぶりに1ドル150円台 円安・物価高に揺れる日本経済

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【1】自分の声、取り戻す喜びを、簡易装置で実現

東京医科歯科大学

www.tmd.ac.jp/dept-drh/information/VoiceRetriever.html

時事メディカル(2023/08/20 )

medical.jiji.com/news/57425

Voice Retrieverは、マウスピース型人工喉頭です。人工喉頭とは、癌で声帯をとって発声できないなどコミュニケーションに障害を抱えた方のための第二の声のオプションです。Voice Retrieverは、既存の代用発声法が使用できなかった方でも発声可能な方法です。

適応症

1. 喉頭全摘、人工呼吸器、その他疾患などにより発声ができない方

2. 口唇、舌など口腔器官の動きに明らかな障害がない方

3. 二横指(約3cm)以上、口が開く方

喉頭がんなどの手術で声帯を失った人の「声」を取り戻す新たな試みが注目されている。手術や特殊な訓練は不要で、マウスピース形の簡易な装置を着けるだけで済む。音質などの課題はあるが、開発者は「自分の声で再び話せる喜びを知ってほしい」と話している。

声は喉の奥にある声帯を震わせることで発せられる。装置を開発した東京医科歯科大の戸原玄教授によると、声を取り戻す方法は三つあるが、いずれも手術で喉に装置を取り付けたり、特別な訓練を長く行ったりする必要があり困難を伴う。

「声帯をスピーカーに置き換えればいいのでは」。戸原教授はこの発想を基に、2020年に「Voice Retriever(ボイスレトリーバー=声を取り戻す)」の試作品を完成させた。マウスピースの裏側に付けたスピーカーを有線で外部のスイッチとつなぐ。スイッチを入れると事前録音した本人の「あ」などの音声が流れ、その際に口の形を変えれば、音が変化して自分の「声」となって話せる仕組みだ。録音しておくべき音声は、基本的には「あ」だけで十分という。

参考に

さんまのまんま 2023.10.6.

つんくが喉頭がんで声帯を摘出しているので、パソコンやジェスチャーでコミュニケーション

www.ktv.jp/kanteletimes/detail.html?pageid=63613530ff8a461580e350691c5cd710

【2】手作りの胃ろう食が小児の腸内細菌叢と口腔内細菌叢の組成に寄与する

―胃ろうから手作りの食事で楽しく健康に―

(東京医科歯科大学 2023.8.28)

片桐さやか 准教授、芝多佳彦 助教、吉見佳那子 助教

www.tmd.ac.jp/press-release/20230828-3/

・胃ろうから手作りのミキサー食を注入する方法は「胃ろう食」と呼ばれています。

・胃ろう食を摂取する子どもの腸内細菌叢は、主に市販の経腸栄養剤を摂取する子どもよりも、菌の多様性が増し、より複雑なネットワーク構造を形成していました。

・胃ろう食の有用性を細菌学的に証明することができました。

・口から食べることが難しい場合でも、胃ろうからの栄養管理による健康増進が期待できます。

【3】歯科医療改定に向けた議論

①誤嚥性肺炎患者に対する多職種連携

(総-1参考4 162ページ)

www.mhlw.go.jp/content/12404000/001150490.pdf

第556回中央社会保険医療協議会 総会 令和5年9月27日

www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00211.html

誤嚥性肺炎患者は、多職種が連携して早期に評価や介入を行い、経口摂取を開始することが重要、病棟の口腔に関する計画作成において、各職種の関わりは少ない。

・入院時に禁食となった65歳以上誤嚥性肺炎患者のうち、入院1~3日目に食事が開始されたのは、34.1%

出典:Archives of Gerontology and Geriatrics 2021;95:10439

・禁食下では、摂食嚥下機能悪化、栄養量不足、口腔内不衛生などが懸念される

出典:Geriar. Med. 55(11):1239-1241,2017

・誤嚥性肺炎患者で、摂食嚥下機能評価等を行わず禁食としていた群は、早期経口摂取群と比較すると、入院中の摂食嚥下機能の低下、在院日数の延長、死亡率の増加がみられた

出典:Clinical Nutrition 35 (2016) 1147e1152

・経口摂取ができていて、誤嚥性肺炎による入院後に禁食管理となった高齢患者の4割以上が、30日以内に3食経口摂取を再開できていない

出典:Geriatr Gerontol Int. 2016[PMID:25953259]

・誤嚥性肺炎患者に対し、医師が入院早期に摂食嚥下機能評価を指示し、多職種による早期介入(口腔ケア、姿勢調整、呼吸ケア、栄養ケア、食事介助、食事の段階的ステップアップ等)を行った場合、①在院日数を短縮し、②退院時経口摂取率を高める可能性が示唆された

出典:日摂食嚥下リハ会誌 24(1):14-25, 2020

②令和6年度診療報酬改定に向けた議論の概要【歯科】

www.mhlw.go.jp/content/12404000/001141091.pdf

中央社会保険医療協議会 総会(第553回)2023年8月30日

www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00203.html

④在宅歯科医療について 21ページ

【論点】

年齢や疾患等の患者の状態や口腔の状態、療養する場所等に応じた在宅歯科医療を推進する観点から、歯科訪問診療に係る歯科診療報酬上の評価について、どのように考えるか。【主な意見】

○ 歯科訪問診療はニーズがあるものの、実施している歯科医療機関は全体の約2割程度にとどまっているため、各地域における在宅歯科医療の提供体制の構築をさらに推進する必要がある。

○ 病院歯科による歯科訪問診療の実施状況は地域差が大きい。病院歯科と歯科診療所の連携は非常に重要であることから、病院と歯科診療所のそれぞれの機能に応じた評価について検討すべき。

○ 在宅療養支援歯科診療所について、さらに機能分化・連携が進むよう、機能に応じて適切な評価を検討すべき。

○ 訪問歯科衛生指導について、施設等で実施される日常の口腔衛生管理と、医療として実施される訪問歯科衛生指導では役割が異なるため、要介護者等の口腔健康管理がさらに推進されるよう検討すべき。

○ 人生の最終段階においては、口腔乾燥などから生じる疼痛・不快感などで頻回の介入が必要になるケースもあることから、適切な介入が可能となるよう検討すべき。

○ 小児への歯科訪問診療について、医療的ケア児の増加などに伴い今後さらにニーズが増すと考えられることから、推進する必要がある。

○ 歯科訪問診療は歯科医療機関により提供されるため、関係者間の情報連携は非常に重要であるが、連携が進んでいない現状があることから、その理由や課題について分析するべき。また、栄養サポートチームについては、実施状況が一部にとどまることから、連携して実施できる体制を構築していく必要がある。

○ 歯科訪問診療を実施していない理由として「依頼がない」という回答が上位にある一方で、介護保険施設では歯科の受診経験なしが約 30%となっている。歯科訪問診療が推進されるよう、ニーズのマッチングを進めるべき。

7)歯科について 29ページ

【論点】

○ かかりつけ歯科医に求められる機能や病院における歯科医療など、歯科医療機関の機能・役割に応じた評価について、どのように考えるか。

○ 医科歯科連携やリハビリテーション・栄養・口腔の連携、介護との連携など、関係者との連携をさらに推進する観点から、診療報酬のあり方についてどのように考えるか。

○ 歯科外来診療における院内感染防止対策や患者にとってより安全で安心できる外来診療の環境の整備の評価について、どのように考えるか。

○ 口腔疾患の重症化予防や年齢に応じた口腔機能管理をさらに推進するため、歯科衛生士による実地指導の評価も含め、診療報酬のあり方について、どのように考えるか。また、障害者等の歯科診療を行う上で配慮を要する患者に対する評価について、どのように考えるか。

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大時の臨時的な取扱いにおける実施状況等を踏まえ、電話や情報通信機器を用いた歯科診療の評価について、どのように考えるか。

○ 生活の質に配慮した歯科医療の提供等を推進する観点から、歯科固有の技術の評価について、どのように考えるか。

【主な意見】

(医科歯科連携をはじめとした連携について)

○ 糖尿病における医科歯科連携や各種薬剤の副作用等に関する医歯薬連携も更に進めるべき。薬により口腔に影響があるものもあり、歯科治療を行う際に注意を要する医薬品などの情報連携は非常に有効である。歯薬連携の在り方について、現場での連携が進むよう検討すべき。

(重症化予防や口腔機能管理、障害児者等の歯科診療について)

○ 医療的ケア児等について、摂食嚥下等に関し学校等への情報連携をするケースがあることから、歯科医療機関と学校等との情報連携についても検討すべき。

③歯科医療に係る診療報酬上の評価について

www.mhlw.go.jp/content/12404000/001141114.pdf

(総-3 歯科医療(その1)27ページ)

中央社会保険医療協議会 総会(第549回)令和5年7月12日

www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html

① かかりつけ歯科医機能に係る評価

永久歯萌出前の小児に対応する歯科治療に係る項目の算定実績や、小児の心身の特性等に関する研修受講など小児に関する要件は設定はなされていない。

② 病院における歯科の機能に係る評価

入院により歯科治療や口腔管理が中断し、その間に口腔内の状況の悪化や口腔機能の低下が進行することが多く、退院後に「痛くて食べられない」等の訴えがでて初めて、家族やかかりつけ医からかかりつけ歯科医に連絡が入り、治療を再開するケースが多い。

③ 医科歯科連携

2型糖尿病では歯周治療により血糖が改善する可能性があり 、推奨される

(※文献の相違があるものの、共通して歯周基本治療後に、HbA1cが0.29~0.66%低下することが示されている)

④ 介護との連携

協力歯科医療機関に実施してもらいたい内容としては、口腔衛生管等に関する研修会や、摂食嚥下に関する内容が多かった。

⑤ 院内感染防止対策

⑥ 歯科疾患の重症化予防

近年の歯科衛生士の教育課程では、単なるプラークの除去方法の指導のみでなく、口腔の状態や生活習慣などを踏まえた歯科保健指導の実施等について教育が行われている。

⑦ ライフステージに応じた口腔機能の管理

小児口腔機能管理料の算定回数は、年々増加しているが、歯科疾患管理料の算定回数に対する割合は令和4年で、4.9%にとどまっている。

口腔機能管理料の算定回数は年々増加しているが、歯科疾患管理料の算定回数に対する割合は令和4年で0.65%にとどまっている。

⑧ 障害者・有病者・認知症の人への歯科医療

認知症が重度になると口腔清掃が自立困難になる者の割合が大きくなる一方で、口腔ケア介助を拒否する者の割合も大きくなる。

認知症の人に対して、歯科治療が困難な場合、「近くの大学病院に紹介する」「近くの病院歯科に紹介する」と回答した歯科医療機関が多く、それぞれ約4割となっている。

⑨ 電話や情報通信機器を用いた歯科診療

口腔内カメラによる口腔内の撮影に関して、現場の撮影者は口腔内カメラで歯科医師から指示された部位が撮影できるようにするとともに、口腔内カメラで適切に映すことができない部分については、口頭での説明が必要になるため、歯科分野について一定の知識が必要。

患者の状況を確認しながら計画に基づいて実施することが望ましく、初診においては対面が望ましいと考えられるとともに、定期的に歯科医師による対面診療の実施が必要。

⑩ 歯科固有の技術

小臼歯の全部金属冠(金銀パラジウム合金)は年々減少する一方で、CAD/CAM冠は大きく増加しており、令和4年にはCAD/CAM冠の算定回数が金銀パラジウム合金の算定回数を上回り、約51%を占めている。

大臼歯の全部金属冠(金銀パラジウム合金)は年々減少している一方でCAD/CAM冠は増加しており、令和4年は約16%となっている。

【歯科医療についての論点】

○ かかりつけ歯科医に求められる機能や病院における歯科医療など、歯科医療機関の機能・役割に応じた評価について、どのように考えるか。

○ 医科歯科連携やリハビリテーション・栄養・口腔の連携、介護との連携など、関係者との連携をさらに推進する観点から、診療報酬のあり方についてどのように考えるか。

○ 歯科外来診療における院内感染防止対策や患者にとってより安全で安心できる外来診療の環境の整備の評価について、どのように考えるか。

○ 口腔疾患の重症化予防や年齢に応じた口腔機能管理をさらに推進するため、歯科衛生士による実地指導の評価も含め、診療報酬のあり方について、どのように考えるか。また、障害者等の歯科診療を行う上で配慮を要する患者に対する評価について、どのように考えるか。

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大時の臨時的な取扱いにおける実施状況等をふまえ、電話や情報通信機器を用いた歯科診療の評価について、どのように考えるか。

○ 生活の質に配慮した歯科医療の提供等を推進する観点から、歯科固有の技術の評価について、どのように考えるか。

【4】介護給付改定に向けた議論

①居宅療養管理指導の現状と課題、論点

(資料5 居宅療養管理指導)

www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123921.pdf

第220回社会保障審議会介護給付費分科会 令和5年7月24日

www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html

主な御意見

人生の最終段階において、最期まで口から食べることや口腔を清潔に保つことは、QOL向上の観点から重要。終末期において、患者の状態に応じた適切な口腔健康管理が実施できるような実施体制の構築が必要。

介護支援専門員が、ケアプランに反映する上で歯科医師に詳細な情報提供を期待したことがある事項は「摂食・嚥下機能」や「口腔機能の維持・向上」が多かった。

介護支援専門員が、ケアプランに反映する上で歯科衛生士に詳細な情報提供を期待したことがある事項は「誤嚥性肺炎の予防に関する指導」が多かった。

<現状と課題>

(医師・歯科医師)

通院が困難な利用者に対して、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、介護支援専門員に対するケアプラン作成等に必要な情報提供や利用者等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等について指導及び助言を行った場合に、訪問診療又は往診を行った日に限り算定される。

医師、歯科医師においては、令和3年度介護報酬改定において社会的処方の観点より居宅療養管理指導における様式を作成した。

令和4年度診療報酬改定においては「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通信機器を用いた場合の基本診療料について、新たな評価を創設した。

(歯科衛生士)

通院または通所が困難な利用者に対して、歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実地指導を利用者に対して1対1で20分以上行った場合に算定される。

歯科衛生士においても、医師・歯科医師と同様に令和3年度介護報酬改定において居宅療養管理指導における様式を作成した。

<論点>

居宅療養管理指導について、利用者が可能な限り居宅で、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを推進する観点から、どのような方策が考えられるか。

②口腔・栄養(自立支援・重度化防止を重視した質の高い介護サービスの推進)

(資料3)

www.mhlw.go.jp/content/12300000/001146438.pdf

第224回社会保障審議会介護給付費分科会 令和5年9月15日

www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html

<現状と課題>

◼ 令和3年介護報酬改定において、口腔衛生の管理体制が基本サービスとなったことにより、介護職員と歯科衛生士の相談や助言が増加したが、利用者毎に評価した場合、介護保険施設において口腔衛生管理加算の対象であるが実施されていない利用者の割合は27.2%であり、一部の利用者は歯科専門職の介入が必要な状態であっても、介入されていない状況であった。

<論点>

(口腔)

◼歯科専門職と多職種の連携をさらに促し、必要に応じて利用者に口腔に係る管理や歯科治療を提供

するために、どのような方策が考えられるか。

【5】こどもにとってより良い医療の在り方等

(資料3)

www.mhlw.go.jp/content/12401000/001143707.pdf

第167回社会保障審議会 医療保険部会 令和5年9月7日

www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35106.html

・こども未来戦略方針(令和5年6月1 3 日 閣議 決 定)

地方自治体において実施されているこども医療費助成について、国民健康保険の国庫負担の減額調整措置を廃止する。

・こどもの医療をめぐる課題

政府は減額調整措置の廃止により必要な医療が抑えられていたと考えないで、医療費の増加の対応に取り組む。

○ 窓口での自己負担無償化等の拡充による、被保険者(保護者を含む。)の受診行動の変容

○ 抗菌薬の処方など、医療機関での診療内容への影響

○ 小児医療提供体制への影響

○ 医療保険財政への影響

【6】マイナ保険証

①オンライン資格確認等について

(資料1)16~17ページ

www.mhlw.go.jp/content/12401000/001143705.pdf

第167回社会保障審議会 医療保険部会 令和5年9月7日

www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35106.html

・健康保険証の利用の登録 66,608,469件(人口比: 53.06%)

カード交付枚数に対する割合 70.1%

マイナンバーカード交付実施済数: 約9,497万枚 (人口比: 75.7%)

(2023/8/27時点)

・オンライン資格確認の利用状況(令和5年7月分)

総数 155,014,827

マイナンバーカード 7,806,313(5.03%)比率は減ってきている

保険証 147,208,514(94.96%)

②「オンライン請求義務化」に対するパブリックコメント

public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000259442

命令案について(概要)

public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000259443

言葉の使い方

○○省は省令、○○庁は命令とする決まりがある。

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の一部を改正する命令案に関する 御意見の募集について

public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230149&Mode=0

御意見募集期間

令和5年9月6日(水)~令和5年10月5日(木)(必着)

今回の請求命令改正案は、光ディスク等によるレセプト請求を可能とする規定と書面によるレセプト請求の特例を定めた規定について、原則廃止し、既存の適用医療機関に対する経過措置を設けるのみの取扱いとなっている。事実上、保険医療機関に対してレセプトオンライン請求を義務化する内容である。

「オンライン請求義務化」に対する石川協会のパブコメ

③訪問看護におけるオンライン請求・オンライン資格確認の導入について

(資料1)

www.mhlw.go.jp/content/12401000/001150866.pdf

第168回社会保障審議会医療保険部会 令和5年9月29日

www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35483.html

• 訪問看護ステーションにおいて、令和6年6月よりレセプトのオンライン請求とオンライン資格確認を開始する。

• また、令和6年秋の保険証廃止を見据えつつ、オンライン請求・オンライン資格確認を義務化する。その際、現行の保険証廃止は、国民の不安払拭のための措置が完了することが大前提であり、医療現場に混乱が生じないよう、安心してマイナ保険証を利用できる環境を実現する。

【7】新型コロナウイルス感染症 関連 ①内閣感染症危機管理統括庁の設置

①内閣感染症危機管理統括庁の設置

www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/dai1_2023/gijisidai_1.pdf

新型インフルエンザ等対策推進会議 内閣官房(令和5年9月4日)

www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin.html

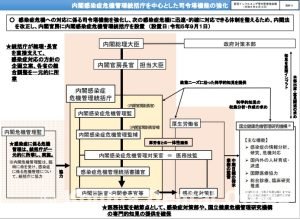

内閣感染症危機管理統括庁を中心とした司令塔機能の強化

感染症危機への対応に係る司令塔機能を強化し、次の感染症危機に迅速・的確に対応できる体制を整えるため、内閣法を改正し、内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を設置 (設置日:令和5年9月1日)

統括庁が総理・長官を直接支えて、感染症対応の方針の企画立案、各省の総合調整を一元的に所掌

組織図

これまでの取組の概説(総括) 24~30ページ

・BA.5系統の感染拡大に対応した時期(2022 年6月頃~2022 年 11 月頃)

2022 年夏、既存のオミクロン株(BA.1 系統、BA.2 系統)から、より感染者数増加

の優位性が示唆されていた BA.5 系統への置き換わりが進んだ。7月以降、全国各地

で新規陽性者数が増加に転じ、多くの地域で急速に感染が拡大し、8月 19 日には1

日の新規陽性者数が 26 万人を超えた。

この感染拡大への対応については、7月中旬に、オミクロン株(BA.5 系統)の特性

等を踏まえて新たな行動制限は行わず、重症化リスクのある高齢者等を守ることに重

点を置いて、世代ごとに効果の見込まれる感染対策を国・地方が連携して講じる方針

とし、同月下旬に「BA.5 対策強化宣言」を創設した。さらに、「全体像」の最大確保

病床5万床の全面的な稼働に向けた適切なフェーズの引き上げによる即応化、発熱外

来の拡充・公表、発熱外来自己検査体制の整備の推進、療養開始時に検査証明を求め

ないことの徹底等に取り組んだ。

・5類感染症への移行期(2022 年 12 月頃~2023 年5月)

2022 年 11 月から再び感染拡大が生じ、12 月中旬には1日の新規陽性者数は 15 万

人を超えるようになった。こうした状況の中、12 月下旬から 2023 年1月上旬頃にか

けて、岐阜県と静岡県が医療ひっ迫防止対策強化宣言を発出して国と県が連携して感

染対策に取り組んだ。その後、感染状況は1月中旬頃にピークを迎え、それ以降、全

国的に減少傾向が継続し、2月下旬頃には冬の感染拡大前の水準を下回る状況となっ

た。

②コロナを含む全ての死因での超過死亡(協力23自治体合計)

(資料2-1)

www.mhlw.go.jp/content/10900000/001131552.pdf

第124回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和5年8月4日)

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html

現在観測されている範囲内で、直近の週で特筆すべき超過死亡は認められていない。

※死亡届の提出の遅れ等に伴う報告の遅延があるため、直近ほど過小評価になる可能性があることに留意が必要。

5類移行後、都道府県からの日次報告→人口動態統計(都道府県)月次に変更となった。総死亡数は2ヶ月遅れとなり、死因別死亡数は5ヶ月後になった。

協力可能な自治体が報告した総死亡数をもとにした超過死亡の迅速把握(1ヶ月以内目途)、感染症法に基づく死亡診断書等情報の収集(2ヶ月後程度) 。

③新型コロナウイルス感染症 診療の手引き 第10.0版 改訂のポイント

www.mhlw.go.jp/content/001136721.pdf

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部 事務連絡 2023年8月21日

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html

★第10.0版は、5類への類型変更後の初めての改訂である。

3 診断・サーベイランス

○ 届出に関する記載を参考として更新(p.21)

4 重症度分類とマネジメント

○ G-MISを活用した入院調整に関する説明を参考として追加(p.35)

6 院内感染対策

○ 医療従事者の就業制限(p.63)を追加

○ 7 退院基準、解除基準(第9.0版)の内容を感染予防策を実施する期間(p.63)として更新

詳細は、新型コロナウイルス感染症 診療の手引き 第10.0版

www.mhlw.go.jp/content/001136720.pdf

④新型コロナウイルス感染症に関する1 0月以降の見直し等について

www.mhlw.go.jp/content/001147042.pdf

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部 事務連絡 2023年9月15日

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html

1.見直しの基本的な考え方

○ 本年3月の政府決定時点では、病床確保料等の特例措置については、9月末までを目途とし、感染拡大への対応や医療提供体制の状況等の検証の結果に基づき、必要な見直しを行うこととしていた。

○ これを踏まえ、10月以降の見直しの基本的な考え方は以下のとおり。

医療提供体制等

通常医療との両立を更に強化し、重点的・集中的な支援により、冬の感染拡大に対応しつつ、通常の医療提供体制へ段階的に移行

2.医療提供体制の移行(外来・入院・入院調整)

○ 来年4月の移行に向け、「移行計画」を延長して引き続き確保病床によらない形での受入を進めつつ、冬の感染拡大に対応するため、期間・対象者を重点化した上で確保病床の仕組みも継続可能とする。

3.病床確保料の取扱い①

○ 確保病床によらない形での入院患者の受入を進めつつ、冬の感染拡大を想定し、対象等を重点化して病床を確保することを可能とする。

○通常医療との公平性等を考慮し、効率的・効果的な運用が必要であるため、病床確保料は、対象範囲を「重症・中等症Ⅱの入院患者」(約1.5万人(新型コロナの全入院者数の25%程度))に重点化する。また、国において感染状況に応じた段階や即応病床数の目安を示し、それに応じて病床確保料の支給を行う。(額は、診療報酬特例の見直しも参考にして見直し)

3.病床確保料の取扱い②

<重点化した確保病床に係る段階運用の考え方>

○ 国は、感染状況等に応じた段階・即応病床数の目安を示す

○ 都道府県は、段階に応じ、この目安に基づき即応病床数等を設定し、それぞれの感染状況等に応じて運用

3.病床確保料の取扱い③

① 重点医療機関の補助区分を廃止し、対象範囲を原則、重症者・中等症Ⅱ患者とする。

② 国において感染状況に応じたフェーズ・即応病床の目安を示し、それに応じて病床確保料の支給を行う。(感染が落ち着いている段階は支給しない。)

③ 補助単価(上限)は診療報酬特例の見直しも参考にして見直し(0.8倍)を行う(令和6年3月末まで継続)。

4.診療報酬の取扱い①(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し)

歯科 コロナ患者への歯科治療を引き続き評価

治療の延期が困難なコロナ患者に対する歯科治療の実施

令和5年9月まで298点→令和5年10月~147点

5.患者等に対する公費支援

コロナ治療薬や入院医療費の自己負担分に係る公費支援については、患者の急激な負担増が生じないように配慮しつつ、見直しを行った上で継続する。

⑤令和5年 10 月以降の新型コロナウイルス感染症に関する高齢者施設等における検査について

www.mhlw.go.jp/content/001149854.pdf

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部 事務連絡 2023年9月2521日

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html

「新型コロナウイルス感染症の令和5年 10 月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年9月 15 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部等連名事務連絡)において、高齢者施設等における陽性者が発生した場合の周囲の者への検査や従事者への集中的検査を地方自治体が実施する場合に、行政検査として取り扱う措置が、本年 10 月以降も引き続き実施される。

【8】日本人の身長 伸び止まった

(NHK 2017年04月07日)

www.nhk.or.jp/seikatsu-blog/200/267290.html

昭和23年度、17歳の平均身長は、男子が160・6センチ。女子が152・1センチでした。日本人の平均身長はそこからおよそ50年間右肩上がりに伸び続け、平成6年度に男子は170・9センチ、女子は158・1センチに到達。男子は10センチ以上、女子も6センチも高くなっ。

しかし、この後は、この平均身長を超えた年は一度もない。平成28年度の調査では男子は170・7センチ、女子は157・8センチ。ここ10年ほどは男女ともにピーク時より2ミリから3ミリ低い年度が多くなっている。この数字だけから見ると、子どもに背が抜かれることで子どもの成長を実感する時代ではなくなる。

国立成育医療研究センターの医師の堀川玲子さんに聞く。「戦後、それまで不足していた栄養、特にタンパク質の摂取量が増えたのが背が伸びた大きな要因。栄養状態が十分に改善したため、日本人の身長のピークに到達し背の伸びが止まった」。

順天堂大学スポーツ健康科学部の鯉川なつえ先任准教授聞く。「女子なら10歳ごろ、男子なら12歳ごろから始まる身長が大きく伸びる時期・いわば“成長スパート期”。これを過ぎると大きく成長する時期は二度と来ない。まず、栄養。背を伸ばすことに関わっているタンパク質(肉、魚、大豆など)を含んだ食品をとる。そして睡眠と運動。過度な運動には注意。

右肩上がりが当たり前だったものが当たり前でなくなってきた身長。しかも成長スパート期に当たる小学校の終わりから中学生ごろは、勉強で睡眠時間が少なくなったり、部活の厳しい練習に追われたりと、背を伸ばすためには望ましくないことが増えた。

参考に

①2年度学校保健統計調査の公表について

(文部科学省 令和3年7月28 日)

www.mext.go.jp/content/20210728-mxt_chousa01-000013187_1.pdf

身長の平均値の推移は,平成6年度から 13 年度あたりをピークに,その後横ばい傾向。

②筋トレをしすぎると身長が伸びなくなる

(2023年7月19日)

www.mikuriya-dental.com/spr/overdoing-muscle-training/

子供の健康的な成長には、筋肉と骨が同時にバランス良く鍛える必要がある。適切な筋トレは子供の成長に有効だが、筋肉をつけすぎることによるデメリットはある。

成長期の前半で筋肉ばかり鍛えてしまうと、骨がその成長に追いつかず、筋肉とのバランスが崩れてしまう。骨と筋肉のバランスが崩れると、怪我をしてしまったり、成長に影響を及ぼす可能性がある。

成長スパートの時期は、摂取する栄養素は筋肉ではなく、骨にいかせるような工夫が必要。過度な筋トレにより、エネルギーが骨ではなく筋肉に回る。

成長期の前半である11歳以下は、筋肉より神経系の働きが活発。機敏性を向上させるような複雑な運動を練習する。

成長期の中盤である12〜14歳は呼吸や循環器系の能力が向上する時期。長時間の運動を習慣化する。

筋トレは高校生の時期である16歳以上になってからがおすすめ。

③身長を伸ばすためには睡眠の質と時間が大切

(東京神田整形外科クリニック 2023.05.31)

tokyo-seikeigeka.jp/column/golden-time-height

身長を伸ばすには成長ホルモンを多く分泌させることが重要。その成長ホルモンは、寝始めた90分間が最も多く分泌される。22時から2時に寝ていることは必須。そしてさらに効率良く成長ホルモン分泌を促すためには、質の良い睡眠も重要。

【9】日本の家計貯蓄率、貯蓄額世界一は、遠い昔

世界と比べて日本の賃金が伸びていないこと、高齢化の進行だけが家計貯蓄率低下の原因ではない。

2021年に、家計金融資産が日本国内全体で約2000兆円規模と過去最高に達した。それでも伸び率で見ると、欧米諸国と比べて低い。その要因は、0.01%程度の低金利の現金・預金の割合の高さ。

20年間で家計金融資産の伸び率が最も低かった日本は、最も現金預金の比率が最も高い。一方、家計金融資産の伸び率が高かったスウェーデン、米国は株式や投資信託の比率が高い。2020年で、現金預金比率を見ると、日本が最も高く54.2%、次いでドイツ40%、スイス32%、スウェーデン13.2%、米国12.7%と続く。 同じく株式の比率を見ると最も高いのはスウェーデンの37.8%、次いで米国36.9%、スイス13.2%、ドイツ11.4%、日本10.9%と続く。

①2021年の世界主要国の家計貯蓄率 国別ランキング

www.globalnote.jp/post-10582.html

1位は中国の34.79%、2位はスイスの21.87%、7位ドイツ、9位韓国、13位フランス、15位アメリカ、19位カナダ、22位スペイン、23位日本、24位イタリア、26位イギリス、30位ロシア、38位ギリシャ

②2021年の世界主要国の1人当たり個人金融資産 国際比較統計・ランキング

www.globalnote.jp/post-14972.html

1人当たり個人金融純資産は家計部門の金融総資産額を当該国の人口で除した値(負債を差し引いた純資産額ではない)。1位は米国の357,225US$、2位はスイスの323,433US$、、3位デンマーク、4位オランダ、5位スウェーデン、7位カナダ、11位イギリス、12位日本、13位ニュージーランド、14位イタリア、15位フランス、16位ドイツ、20位韓国、23位スペイン、35位ロシア

参考に

①世界の国の借金ランキング 2020年

hoken-room.jp/money-life/8614

順位・国名 借金額 対GDP比

1位 アメリカ 約2362兆円 104.3%

2位 日本 約1300兆円 237.1%

3位 中国 約744兆円 50.6%

4位 イタリア 約302兆円 132.2%

②2022年の世界の政府総債務残高対GDP比 国際比較統計・ランキング

www.globalnote.jp/post-12146.html

1位は日本の261.29%、2位はギリシャの177.43%、3位はエリトリアの163.77%

【10】1年ぶりに1ドル150円台 円安・物価高に揺れる日本経済

www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/488191.html

(NHK2023年10月03日)

以前は、新型コロナウイルスの感染拡大が収まり、社会活動の正常化がすすめば、個人消費も大きく伸びるのでは、という期待もありました。コロナ禍で外食や旅行ができず、その分、貯蓄にまわった個人のおカネが、20兆円も積み上がっており、それが経済の起爆剤になる、といった予想もあったのです。

しかし実際には、ことし5月以来、社会活動がコロナ禍以前に戻りつつある中でも、個人消費は伸びていません。企業の景況感が回復しているのとは裏腹に、多くの人は食費や光熱費の値上がりにおわれ、節約志向が一層強まっています。このため、20兆円もの金融資産の大半は使われないまま、物価の値上がり分だけ、おカネの価値が、目減りしてしまっています。

政府は今月中にも物価高に苦しむ国民を支えるための経済対策をまとめる見通しです。モノの値段が値上がりしていることに伴い、国の税収も、伸びているからです。物価高への対応策として第一に挙げられるのは、やはり、「賃上げ」です。中小企業などが物価上昇率をも上回る賃上げを続けられるよう、支援策を充実させるとともに、企業が若い世代の昇給に取り組むだけでなく、社員全体への賃金の支払い総額を増やしているか?といった点にも目配りする必要があるのではないでしょうか。

日本はこの10年、景気を支えるための金融緩和策を続けてきましたが、世界的にはデフレからインフレへと、すでに潮目が変わっていて、日本はこれまでの延長線上にはない経済・金融面での対応が求められる局面も考えられ、その対応力が、問われています。

参考に

・USドル/円の為替レートの推移

ecodb.net/exchange/usd_jpy.html

・アジア通貨、対円で上昇 経済堅調・経常収支も改善進む

www.nikkei.com/article/DGXZQOUB087RZ0Y3A800C2000000/

(日本経済新聞2023年8月9日 )

アジアの通貨が円に対して上昇している。タイの通貨バーツは約26年ぶり、韓国ウォンは約8年ぶりの高値をつけた。底堅い景気や物価高で金融引き締めが進み、日本との金利差が開く。半導体や観光などを軸に産業が成長し、経常収支も改善する。日本の経済力がアジア域内で相対的に低迷していることを示す。

・4.11.11.【8】円安と低金利関連

A.低賃金と円安 人材の流出防止を急げ

kojima-dental-office.net/20221111-6684

- カテゴリー: 歯科関連ニュース