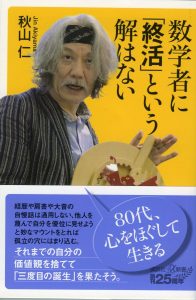

数学者に「終活」という解はない

2025年11月25日(火)

著者 秋山仁

著者 秋山仁

2025年10月7日 発行

講談社α新書

1100円

来年80才。神様がいつまで与えてくれるか分からない時間を自分で精一杯面白く、かつ温かいものにできるか、いくつになっても人生は挑戦だと思うこの頃。明治から昭和にかけて活躍した小説家の正宗白鳥は、「人生は知ることではなく、味わうもの」と言っている。終活といわれる類のものに人生の時間を使うことが、自分の人生にとってはベストな解だとは思えない。

みなさん、この世に生を受けた者同士、“人生最後に向けての過ごし方”という難問に自分自身のベストな解を見つけるべく、お互いに頑張りましょう。

スティーブ・ジョブズのビジネスパートナーだった天才的プログラマー、スティーブ・ウォズニアックが、「幸福になることが人生唯一の目的だ。そして、1日に何回微笑むことができるかが、その人の幸福を測る唯一の目安だ」と言っている。幸せを感じられるように微笑むためには、自分の好きなことに熱中しているか、あるいは日々誰かを喜ばせることができて良かったと思える生き方をしているかに尽きるように思う。

A.それまでの自分の価値観を捨てて「3度目の誕生」を果たそう

ジャン・ジャック・ルソーは、「人は2度生まれる。1度目は存在するために、2度目は生きるために」と言った。1度目の誕生は母親から生まれ落ちた瞬間を、2度目の誕生は、自我に目覚め、社会の中で自分はどうやって生きていくのかを模索し、親の庇護から独立していく20歳前後のことを指している。

しかし、「社会の中で存在すること」と「社会の中で自分の生き甲斐や生きる意味を追い求めて生きること」をアスカー・ワイルドの言葉のように区別するのならば、多くの人は“生きて”いくために、3度生まれなければならない。社会の中でただ存在しているだけでは満足できず、生き甲斐ある人生を生きたいと思う人は、3度目の誕生を果たさなければならない。

a.「夢を抱かなければ、成功といえるようなものは果たせない

吉田松陰(1830~1859)の五段論法

理想なき者に計画なし。

計画なき者に実行なし。

実行なき者に成功なし。

故に、夢なき者に成功なし。

松蔭の夢は「現時点では到底叶いそうにないと思える、自分の憧れの状況」を指す。「世の中には賢い人も愚かな人もいるが、各人それぞれ一つ二つは、何がしかの才能(得意)を持っている。各人の良いところを引き出し統合すれば、不可能だと思えるような大きな事も必ず成し遂げられる」。“多様性の尊重と共生の精神”をもって新しい世の中を創っていこうと言っている。現代のような民主的ではない時代に生きていたにも拘わらず、人や社会、教育に対して、むしろ現代的で柔軟な考えを持っていたことは興味深い。

時代の転換点に立ち合って、多くの人が幸せに生きていける未来を拓き築いていくためには、人々の多様な能力を結集させ、また、近視眼的にばかり物事を考えるのではなく、現時点では不可能と思えるぐらいの未来像を抱いてそれに向かって突き進んでいかなければいけない、と説く松蔭の考えは、時代の変革期を迎えた昨今、世界中がともすると理想を忘れ、閉塞的、利己的になり、かつ、分断化されている現状への警鐘に思えてならない。

b.日本一を目指すな。世界一を目指せ

日本は、得てして前例のないものを評価しない傾向があるが、海外では、前例のあるものより前例のないものを積極的に評価しようとする。日本で納得できる評価や結果が得られなかったら、一度、世界(あるいは他国)で勝負してみることをお薦めしたい。

本田宗一郎は、「日本だけを相手にした日本一は真の日本一ではない。日本一を目指すな。世界一を目指せ」。

山本寛斎は、自身の若い頃からの経験を踏まえて“日本の常識や評価を、世界の常識や評価だと思うな”という主旨のメッセージを述べている。具体的には「世界に出ていって評価された日本人は、日本では変な人と言われるような人だと思う。むしろ、世界クラスは、突き抜けた意識の人達ばかりだから、正常な人はダメ。」「全ての人に“いい”と言われるものを目指して作ったら、主張のないツマラナイものにしかならない。3割ぐらいの人に熱狂的に支持されるようなものを作らないと、世界で評価されものはできない」。

c.生き甲斐ある人生を生きたい

1.教育システム

日本の多くの子どもたちが、何だか分からないままに、、「偏差値の少しでも高い大学に入り、少しでも給料の高い安定職に就くのが賢い人生の歩み方だ」という価値観(大人たちの幸福観)を押し付けられ、低年齢から“大学にはいるまでの試験で効率よく点数を上げる練習”にエネルギーを消耗させられている。興味や疑問を抱いたことにじっくり取り組んだり、好きな本を思う存分読んだり、自分なりの仮説を立てて実験してみたり、他人と力を合わせて何かを築いていく体験をしてみることもさせてもらえない青春を過ごす。その結果、若者たちの多くが、未来への希望も挑戦心も低い“若年寄り”になってしまってる。

近年、“社会が必要としている能力”と、“学校や教育システムが育んできた能力”の間に齟齬が生じているにも拘わらず、日本人の多くが戦後信じてきた幸福のモデル(大人たちの幸福観)を未だに掲げ続けていることに、私は警鐘を鳴らしたい。若者たちの状況は単に大人社会の劣化コピーにすぎないように思えてならない。

2.身ぎれいな振る舞いをする人

『ニッポン奇人伝』に紹介されている朝永振一郎博士が「変人」と嫌われず「奇人」として愛されたのは、「私心のなさ」ゆえだろう。

50代の一時期、勤務していた東海大学の私の研究室の近くに東大を定年退官して移籍してこられた物理学者の中村誠太郎先生が、こんな話をしてくれた。仁科博士は、京大でまだ芽がでていなかった若き時代の朝永先生を理化学研究所に引っ張り、ドイツへの留学を勧め、励まし続け、研究者として育ててくれた恩人。朝永先生を中心に、埼玉の理化学研究所で定例的に開かれていた勉強会に、朝永先生は毎回遅れて、息を切らして駆け込んできていた。中村誠太郎先生が朝永先生に、「埼玉の理化学研究所ではなく、朝永先生の勤務している東京教育大学(現筑波大)に集まるようにしたらどうですか」と進言したら、朝永先生は「そんなことしたら、オヤジ(仁科博士)が寂しがるだろう」と答えた。“気を悪くするだろう”ではなく、“寂しがるだろう”は、仁義というより、ハートの温かさから、自分の不便を顧みず理研に通いを続けていた。

3.決して恩は売らない

石原裕次郎さんが信条としていた言葉「人にしてあげたことはすぐ忘れろ。人にしてもらったことは生涯忘れるな」。この信条を守るためには、「何かしてあげて、その後、イヤな気持ちになるようなことがある相手であれば、初めからそういう人には何もしない方がよい」という条件が付く。すなわち、誰でも彼でも、してあげて忘れればいいというものではない。

4.人生、ラクを決め込んではいけない

J.F.ケネディ(第35代米国大統領)の言葉、「行動には常にリスクが伴う。しかし、それは行動せずにラクを決め込んだ時の長期的なリスクやコストと比べれば取るに足らない」。さらに、「感謝の気持ちを表す時、最高の感謝とは言葉に出すことではなく、その気持ちを胸に生きていくということを忘れてはならない」。

B.仕事に向き合う姿勢 孤立の穴にはまり込まないように

a.目の前にある仕事に全力で取り組む

目立たない縁の下の力持ちのような仕事があった時、率先して一生懸命やっていた人が、“仕事ができる人”になっていることが多い。一方、選り好みをして目立つところで評価を稼ごうとばかりしていた人は、愚痴ばかり言うだけで、仕事であまりパッとしていない傾向がある。

過去の栄光は関係ない。今いるその場所で今持っているありったけの力で目の前にある仕事に全力で取り組むべき。これまでの社会人経験で磨いてきた実力があるのなら、最高レベルでその仕事を成し遂げられる。その仕事ぶりを見て、自然とより重要な仕事が任されるようになる。それができてこそ、“新しい環境に溶け込める精神的な若さがある”。肉体的な若さがたとえ失われたとしても、人生を長く楽しむために、精神的な若さは失いたくない。

b.直感的に面白いことを一生懸命取り組むと、自分の人生を大きく変える

近年、コスパとかタイパだと言って、人々の行動には、効率重視一辺倒の傾向が目立つ。メリットが目の前に見えていなければやらない人が増えている。だが、計算できる範疇の手近なところにしか自分を導いてくれない。「何になるか分からないけど直感的に面白そうだ」と思えるものに一生懸命取り組んでみると、思いがけないところに自分を導いてくれることがある。しかも、同じことをやるにしても、一生懸命やるかやらないかで結果は大きく違ってくる。

仕事には責任が伴うので、趣味の時のような気楽さがなく、精神的にきついものはある。だが、締め切り間際に、信じられないような集中力が発揮され、自分が思っていた以上の形に仕事が仕上がった経験が何度となくあった。あの底力みたいなものは、趣味の時の自分には絶対出てこないと思う。

c.誤った一生懸命は怠惰より悪い

誤った一生懸命とは、一つは“仕事を始める前にろくすっぽ考えないで着手し、能率や筋の悪いやり方で、ひたすら馬力を出して頑張る”タイプ。もう一つは、一番安易な目標設定をした上でやり出し、いくら頑張ってもレベルの低い結果しかもたらさないタイプ。

“一生懸命取り組む”時に大切なことは、仕事を始める前の見積もり(段取りの考察・設定)や、これからやる仕事に対してできるだけ高い目標を設定し、それに向けてアイディアを出すこと。

d.仕事を頼む時は、一番忙しい人にやらせろ

「仕事を頼む時は、一番忙しい人にやらせろ。それが事を的確に済ませる方法だ」とナポレオンは言っていた。私の経験でも“忙しさ=依頼される仕事の多さ”が仕事ができるか否かのバロメータになっていることが多々あり、忙しい人に頼んだ方が的確にいい結果をもたらしてくれることが多い。

協働で仕事をする時、たいした貢献をしていない人ほど“自分は他人よりずっと大変な仕事を担った”と言う。経験的に2通りの場合がある。一つは手柄を自分のものにしたがる、欲深で計算高い人。もう一つは、あまり仕事ができない人であるがゆえに、たいしたことをやっていなくても本人にしたら大変なことをやっているつもりなため、自分が一番尽力した貢献者だと勘違いしている場合。

それに対して、仕事ができる人は、他の人より遙かに重たい仕事をこなしていても、本人にしたら大した仕事だと思っていなくて、“面白い経験をさせてもらいました”とか、“あの部分をもう少しうまくできたらと思ってるのですけど”等と言う。一緒に仕事をした人達は、歴然と誰がどれくらい重要な役割を果たしたか分かっているので、いくら欲深い人間が自分の手柄を主張しようと、周りの評価は自ずから定まっている。

e.ノーとイエスははっきり言ったほうが長い目で見れば信用される

協働で仕事をしていて、すごく大切だと思うことのが一つが、「断るべき時には返答を引き延ばすことなく迅速に相手に伝えること」。「Yes」と「No」を的確に相手に伝えるには、自分のキャパシティ(力量)がある程度キチンと自分で把握できていてこそ可能になる。

一番困るのが、仕事を引き受けてくれたはいいが、その期限が近づいた頃から連絡が取れなくなり、そのままトンズラしてしまう人。新たな陣営を組んで“任せた仕事”を大慌てで片づけなければならない。嵐のような感情を抑えながら仕事をするのは最悪。ワースト2は、期日に間に合わせて仕事をしてくれるが、その仕上がりが水準に達していない場合。相手の力量も分からずに仕事を頼んだ渡しにも責任があり、相手を一方的に攻める気にならない。それも期日ギリギリに分かると、その仕事を急遽やり直さざるを得ないので期日オーバーの仕事となり、結果として最悪かもしれない。ワースト3は、期日が近づいた頃に「できません」と言ってくる場合。ワースト1より心情的には許せるが、仕事としてはワースト1と同じ。

3つのケースを引き起こすタイプを私の経験から分析する。ワースト1は、自分のキャパシティを過信しているタイプ。その人を知る人達からの信用はあまり高くない。ワースト2は、自分の実力が分かっていない世間知らずタイプ。ワースト3は、自分の力量は分かっていて、仕事を引き受ける段階でやり遂げる自信がないが、相手との人間関係を考慮して断れないタイプ。仕事よりも自分の立場を優先して考える。その姿勢を改めて欲しいタイプ。

C.この80年の人生を振り返ってみると

中学・高校生ぐらいの頃から、「TRYしない」という無の状態より、「TRYして失敗」した方が自分には得るものがあり、遙かに後悔が少ない、という人生哲学を培って生きてきたから、おもしろそうだと思うことに片っ端から首を突っ込んでは悪戦苦闘してきた。

「やっぱり私が一番好きで、かけがえがないと思っていたものは数学だった」。数学以上に私が熱中できるものはなく、どんなときも数学の研究や普及活動を止めずに最優先していた。

80才を目前にして、体力に併せてペースは落としつつも、研究に執筆に講演に、楽しく過ごせているのも、40,50,60,70代で惰性に流されず、迷いながらも目標とするハードルを高く上げ転換していったことが良かったと感じる。

a.学生時代

子どもの頃、算数や数学の難問を解くのが得意ではなかった。ただ、数学の不思議な問題や定理に出くわすと感激し、解ける解けないは別にして、時が経つのも忘れて没頭してしまう数学大好き少年だった。

「得意だ」とか「才能がある」といった自信があったからではなく、ただ「数学の探究は魅力に溢れ、自分を虜にする何かがありそうだ」、そんな動機で数学者になることを志した。

b.体当たりの助走期間 20から30代

高校生の頃に数学の先生が余談として話してくれた『どんな地図も、4色の色を使って、隣接する国同士が同じ色にならないように塗り分けることができる』を証明せよという問題(「4色問題」と呼ばれ、1976年まで未解決だった)が長い間、頭の中でモヤモヤと気になっていた。

その四色問題を解く手掛かりになるグラフ理論という分野に、30代で巡り会い、その専門家である米国ミシガン大学のフランク・ハラリー教授のもとに辿り着き、幸運の扉が少しだけ開いた。そして、彼の下で、私は徹底的に鍛え上げられ、数学の世界を渡る航海術を叩き込んでもらった。

また、駿台予備校で数学を教えるバイトをしていた。学生たちの中には、狭い人生観の中で自分自身を息苦しくさせてしまったり、自分の未来の可能性も狭めてしまっているように感じられることも少なくなかった。そこで数学を教えるだけではなく、私流の人生哲学を真剣にぶつけていた。「世界は偏差値ではなくて、多様でもっと総合的な能力評価、実力評価をするところだ。広い視野を持って自分の人生は自分でハンドルを握って、自分の価値観や自分の努力で切り開いていくべきだ、決して夢を諦めてはいけない」。

全国各地の高校の“進路を考える上での講演会”に招かれ、受講した若者たちは延べ百万人を超えただろう。

1.内定取り消し

私の社会人生は、“内定取り消し”という出鼻を挫かれる形で始まった。25才の夏、ユネスコの教育事業による国際派遣で、アフリカ・ガーナのクマン工科大学に数学の講師として赴任することが決まった。ところが1972年1月にガーナで軍部によるクーデターが起き、政情不安に陥ったため、せっかく決まった内定が取り消しになった。

2.駿台予備校

急遽、職探しに奔走。拾ってもらったのが駿台予備校。翌年、日本医科大学の数学教室の助手の職も得ることができた。恩義を感じていたので駿台の仕事も続けた。職を得たが、あくまでも自分が一番力を注いでいたのはグラフ理論の研究。

3.グラフ理論の本場への留学を試みた

このまま日本の中でグラフ理論を研究していても、なぜ心が満たされない、自己満足に終わってしまうような気がした。グラフ理論の本場、アメリカに渡って武者修行をしてみたいと思うようになった。グラフ理論の本を書いたフランク・ハラリー教授のいるミシガン大学への留学を試みた。ダメ元で彼に手紙「先生の指導の下で研究員として本格的にグラフ理論を研究したい、未解決な問題に死にものぐるいで挑戦する」を出した。しばらくして、「もっと大きなテーマに挑戦したらどうだ」とハラリー先生から返信が届いた。それから日医と駿台に留学の意向を伝えると、どちらも休職扱いにしてくれた。

4.フランク・ハラリー教授の指導を受ける

毎日、ランチが終わる頃、教職員食堂の前で待ち、15分の指導を受ける。寝ても覚めても勉強、勉強、勉強だった。

論文指導の厳格さが続き数ヶ月もすると、2~3編の論文を書いていた。その頃から、ハラリーは、彼が招待されている学会やシンポジウムに、私を必ず同行させてくれるようになった。また、ハラリーの講演前の前座として私に自分の結果を発表する機会をつくってくれた。そして、発表の仕方も教えてくれた。「分かり易い例を使って、聴衆が分かるように話せ」、「必ずユーモアを入れた話の展開を考えて聴衆を和ませろ」、「お前はネイティブじゃないから、発音が下手なのはしょうがない。ゆっくり大きな声で話せば、だいたい通じる」等々。

c.大いに惑い、新天地を求めた40代

25才ぐらいから40才ぐらいになるまで必死に数学(グラフ理論研究と関連事業)に取り組んだ。40になって、やり遂げたという安堵はあったが、満足感や充実感で満たされてはいなかった。虚しさを感じていた。何かもっと面白いことを見つけてやっていきたいと思っていた。

1.新しい面白いことを見つけたい

40才になる頃、3度目の誕生へのもがきがあった。一つは“グラフ理論から脱して、違う分野を研究したい”、もう一つは“受験指導の一線を退こう”という気持ちがあった。

グラフ理論から脱したいと思った理由は、離散幾何学は、情報科学やデータ・サイエンスにも幅広い応用があり、グラフ理論より面白そうだと思った。夢中になれるものがあるかもしれないという思いがあった。離散幾何学の分野に足を踏みいれ、必死に論文を書き、その研究者たちと活発に交流した。

受験指導の一線を退こうと思った理由は、第一に体力的にかなりきつく感じるようになっていた。そして、春夏秋の講習会毎に、受験生が難解な数学の問題を解けるようになるのカリキュラムを練り上げ改良してきたものが、ほぼ完成したと納得できる段階に到達していた。

2.42歳の時に、思いがけない3つの仕事が舞い込んできた

どれもが、自分にとって初めての挑戦であり、滅多にない機会だと思った。しかし、新しい自分の人生を切り拓いてくれる「これだ」と決め手になるほどのものではないな、というのが、当時の正直な気持ちだった。多少躊躇したが、新しい何かを探したかったので、「自分の力を試し、自分の限界を見極めるためにも、全力でやってみよう」と、どれも断らずに、思いきってチャレンジしてみることにした。

①一般の人々を対象に「問題を解くための発想や着眼の仕方」を面白く書く

最も難儀な仕事は中公新書『数学流生き方の再発見』の執筆だった。担当編集者から「入試問題をスラスラ解く発想や着眼の仕方といった数学的思考法を中心に、一般向けに1冊書いて欲しい」と依頼された。数学の問題や数理パズルが鮮やかに解けることを“映画「男はつらいよ」の主人公フーテン寅さん”の思考パターンと結びつけて解説した。

②NHK教育テレビから「高校生向けの数学講座」出演依頼

1991年2月の終わり頃(当時44才)、その夏の高校生向けに「今までとは全く異なる数学講座」への出演依頼がNHK教育テレビから舞い込んだ。講座内容の教え方を従来の単元別から考え方別へ大幅に変えるだけではなく、演出もガラッと変えたいと思った。そこで、手作りの模型を1回ごとに数点製作して「定理や証明を視覚化」した。

③夏休み算数講座

小学校5~6年生を対象にした夏休み算数講座は、原っぱや森の中にいるようなセットの中で、私とのっぽさんが遊んでいるうちに出会う不思議を数理的に解き明かす番組。

d.五十にして踏み出す

50代という時期、「自分が没頭できるようなやり甲斐ある数学の新分野・離散幾何学」に向かって思いっきりアクセルを踏む一方、次々に、舞い込んでくる教育全般に関する仕事にもためらわずに奔走した期間だった。

やりがいのある仕事を究めたい。それを貫いた上で、あれこれ人生に欲張らず、年を重ね、“わが人生に悔いなし”と泰然としている大人になりたい。また、付き合いの中で人に寄りかからない、何かしてもらっても恩を借りっぱなしには決してしない、身ぎれいな振る舞いのできる人でありたいと思っていた。

e.60にして翔る

「人生に少しでも余裕やゆとりができたら、多くの人のためになることや喜んでもらえることを、少しずつでも実践していく」という気持ちを抱きながら過ごした。

60代、そして70代になる事への不安を抱くことはなかった。その理由は、お手本とすべき人生の恩師や先輩が身近に何人もいた。

60代の終わりに大病したが、2か月ほどの休養で復帰した。70代前半もそれまでと同様、研究に教育に、そして“楽しむ数学の普及活動”に国内外を奔走した日々だった。

1.年を取るにつれて成果が出るようになった

数学の分野では、一般に、「20~40代の若い時に質の高い研究をし、50代からは研究のペースが落ち、指導者や教育者として後進の育成に務めるようになる」と言われていた。だが、私は、若い頃、数学の才能と言われるようなものを発揮したことがなかったので、年齢と共に数学の能力が衰える事などあり得なかった。

50になってグラフ理論から離散幾何学に研究分野を変えた。50代まではさほどたいしたことのない定理を量産していたが、60代になって、やっと国内外の研究者たちから注目される定理が少しずつだが作れるようになった。

年を取るにつれて成果が出るようになった原因はいくつか思い当たる。一つは、新たに挑戦した分野の研究が自分にとってやり甲斐を感じられる仕事だったこと。また、その仕事に関心を持って一緒に研究してくれる仲間がいたこと。さらに、数学に執着し続けた結果、少しずつセンスが磨かれたことなど。好奇心と向上心および執着心(努力し続ける心)さえあれば年齢に関係なく、人間は成長し続けられる。

2.ドミニカ共和国の若者たちに数学力を培う活動

ドミニカ共和国(DR)の特命全権大使牧内博幸氏から、「この国の若者たちに数学力を培う活動に力を貸して欲しい」と連絡をもらった。死に損なって、思案していた私は、「これからは世のため、人のためになることを少しでもしたい」と考え、大使の要請を引き受けることにした。まず、DRの子どもたちを算数・数学好きにすること。手始めに体験型の数学体験館をサント・ドミンゴに建設することにした。

2016年秋頃から数十種類におよぶ数学的カラクリ模型や実験装置を製作し、2017年にそれらの作品を横浜港からサント・ドミンゴ港へ向けて船出した。2017年11月にサント・ドミンゴ旧市街に仮オープンした。また、DR全土の子どもたちに算数・数学の楽しさと学び甲斐を伝えるために首都サント・ドミンゴ市で多数の講演を行い、TVや新聞の取材を受けた。2018年にも、再びDRを訪れ、2週間ほど滞在し、4大都市を周り、教員研修を行った。2020年2月に再度行く予定だったが、コロナ禍で日本に留まることを余儀なくされた。現地での活動の代わりに、数学の考え方のテキスト作成、数学体験館の数学教具や模型の解説書の執筆、スペイン語版の数学講座の製作などに従事した。

2020年12月14日、サント・ドミンゴに秋山仁数学体験館がアビナデル大統領臨席の下、正式にオープンした。2021年6月にアンドレス・ナバロ元教育大臣から手紙が届く。「秋山教授は、これまで2回にわたる当国訪問で、国内のいくつもの地方都市へ赴かれ、数学教師への数学教授法に関する講演やワークショップを行っています。各講演で知識をいかに教えるかというユニーク且つよく考えられた教授法を学ぶことができました。その創造性と分かり易さを通して、数学とその社会への応用と同時に、人間的な温かさのようなものが感じられます。秋山教授がデザイン・製作された数々の教具は、より良い数学の教え方を具現化したもので、子どもたちや教師の関心を引く、実に楽しく実践的な方法だと感じました。ドミニカ共和国政府は秋山仁博士に対してクリストファー・コロンブス騎士勲章を授与することにしました」

f.60代、世間並みの経験も積む

1.余暇の期間を意図的に設けてみた

50代半ばには、試しに晩春と初秋に1週間ぐらいの息抜きの時間を設けてみた。その期間に、丸太小屋作りに参加して、大工さんや山の友ができたり、小型船舶4級(現2級)の免許を取ってヨットの仲間ができた。知らなかった世界を垣間見ることができ、自分の人生をちょびっとでも彩り豊かにできて良かったと思っている。人生なんでも、やれることはやれる時に一度やっておくことだ。

①習う立場になってみて

アコーディオンは私にとって若き頃の成就できなかった心残りで気になる存在であり続けた。その挫折から30年以上が経ってから、腕は確かだが教え方がうまくなかった札幌郊外の綿飴売りのお爺さんと、コードボタンの仕組みも理路整然と教えてくれ的確なアドバイスをしてくれた当時ニセコ在中のアコーディオニスト・久保達男先生の2人の先生から習う立場になってみて、私の本業・教師という仕事についても反省する機会を得た。つくづく感じたことは、「知っているということと、教えるということは全く別物で、先生の教え方次第で生徒の伸び方に天と地ほどの違いが出る」と言うこと。習い手の立場になってみると、予想以上に得るものが多いことに気づくと思う。

何か習い事をしてみると新しい友人ができるという副産物もある。それに伴って自分の生活する場が広がり、楽しさが指数関数的に増大する。

②仕事と趣味

だんだん自分の中でアコーディオンは、“好きな時に好きなように楽しんで弾くもの”ではなく、“以前より腕を上げてなければ申し訳ないもの”に進化していった。

大変でもやり続けることができるか否かは、自分にとって、仕事(達成できる具体的な目標があること)と趣味(楽しいと思える範疇で留まってしまうこと)の分岐点なのかと感じている。私はアコーディオンより数学が好きだったということ。

2.大病して悟る

60代の終わり頃から70代にかけて、大病に初めて患ったという経験をしている人が多い。そして、それを患った時には他人に知らせず、何年か経って「大丈夫だ」と思えた時に初めて話してくれる、ということも多い。

大病して思ったことは、限りある時間だからこそ有意義な時間にしなければという思いがした。この年齢でまだ社会に復帰できるからには、この世の中に広く優しく温かく尽くしたいと謙虚に思えた。何をやるにしても健康第一。

高杉晋作は「面白きことも無き世を面白く」と言ったが、世の中を面白く思えるようにするのは、好奇心と行動力が必要だ。生きている限り、自分の中に失いたくないものは、好奇心と行動力と健康。

酒を飲まなければ、病気に罹らず、今よりずっと健康体になったとしても、あの楽しい時間が無かったら、何とも侘びしいものに思える。たくさんの人と本当に楽しく酒を飲んできた人生だった。

g.70代そして80代、流れに身を任せる

80年近く生きて良かったと思えることは、親友と呼べる人が5~6人いることだ。心の中に思い浮かべるだけで楽しい気持ちになり、心から信頼できる友がいることは、何事にも優る宝である。

私が思う“真の友情”とは、自分との関係が壊れたとしても、相手が幸せに生きて欲しいと思えるくらい、自分の心の中の大切な存在。普段は心地好い関係を続けながらも、「人には打ち明けたくないような辛いことが自分にあった時、あるいは、そのままだと非常に危ういという状況に相手があると思える時に、それまでの心地好い関係が壊れてしまうことも覚悟の上で、相手に踏み込んで苦境を共にし、それが解決されれば、何事も無かったかの如く以前のような心地好い関係に戻れる」というプロセスを人生の中で何度か経てきた上で成立する存在。

- カテゴリー

- 生き方