古代文明

2025年10月11日(土)

NHK3か月でマスターする

NHK3か月でマスターする

古代文明 10月号

2025年10月1日発行

NHK出版

1430円

mag.nhk-book.co.jp/article/79132

www.nhk.jp/g/ts/3JYG9W8MQ5/

ギョベックリ・テペから見つかる“古代の記録”は、これまで私たちが“常識”として考えていた文明の始まりに対して、全く異なる視点を与えてくれている。

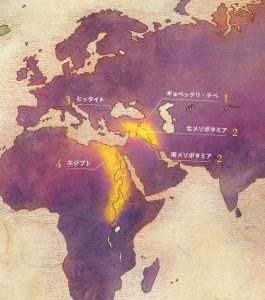

古代文明と聞くと、「四大文明」を思い浮かべる。メソポタミア、エジプト、インダス、中国。帝国主義や進化論的見地に基づく文明観の影響を大きく受け、教科書と共になかば“常識”のように広く知られてきた。

しかし、実際には4つの文明以外にも、世界各地に文明が興り、互いに影響し合いながら、あるいは独自の道を歩みながら栄えていた。近年は、発掘技術や分析方法の進歩によって、従来の文明像を塗り替える発見が相次いでいる。例えば、トルコ南東部のギョベックリ・テペでは、これまで最古と言われていたメソポタミアより5千年も前、農耕以前の狩猟採集民が巨大な石柱群を築いていたことが明らかになり、都市や権力があって初めて文明が成立するという、それまでの西洋中心の進化モデルを根底から覆した。

トルコ大周遊15日間

kojima-dental-office.net/blog/20231207-17636

A.ギョベックリ・テペ遺跡 所在地 トルコ(南東部の都市シャンルウルファ)

所在地 トルコ(南東部の都市シャンルウルファ)

栄えていた時代 紀元前9000年~紀元前8000年

発掘年 1995年から

シャンルウルファ博物館とドイツ考古学研究所、イスタンブール大学による

注目ポイント 狩猟採集民によってつくられた巨大構造物

従来の定説を覆す存在

(農耕牧畜による余剰から権力構造が生まれ、公共事業が行われた)

a.今、文明の始まりが揺らいでいる

1.世界史の定説 「文明誕生のシナリオ」

「四大文明」は、いずれも大河の流域に栄え、農耕によって生まれた豊かな余剰生産物を土台に誕生した。それまでの狩猟採集の生活から脱し、農耕や牧畜によって食料を安定的に得られるようになったことで、人々は組織的な社会を築いていった。

2.1つの遺跡が与えた“常識”へのインパクト

考古学の世界では、“常識”がひっくり返る大発見が続いている。そのきっかけとなったのが、トルコ南東部で発掘されたギョベックリ・テペ(トルコ語で「太鼓腹の丘」の意味)、世界最古の乾いた大地にある巨大な古代遺跡。しかも、それがつくられたのは、今から1万1千年ほど前、人類がまだ狩猟採集民として暮らしていた新石器時代前半のもの。

3.見直しされる文明の定義

ギョベックリ・テペからは、都市や王といった権力の関与や文字の痕跡は見つかっていない。金属の道具すらなかった時代に、巨大構造物を築くには、大人数の協力と計画、技術や知識の共有が不可欠だったはず。

ギョベックリ・テペは、狩猟採集民も社会的に複雑な営みを行っていたという事実を示している。文明は、「定住→農耕・牧畜→都市→国家(権力の発生)」という一本道を進んできたのではなく、もっと多様で、複線的に展開してきた。

b.謎を呼ぶ巨大なT字形石柱

1.規格外の大きさ

T字形の巨大な石柱が複数本、円形に配置され、その中央にひときわ大きなT字形石柱が2本立っている。石柱は高いものでおよそ5.5m、重さは15tにもなると推定される。こうした建造物が8カ所発掘され、まだ12カ所が埋まっている。同じ場所に巨石を用いた円形の巨大遺構が20もある。

2.石柱の意味

2本の巨大なT字形石柱には腕から手の様子が刻まれている他、V字状の首飾りやベルト、前掛けと思われるあしらいも見られる。T字の上部は頭部と考えられるが、顔などの表現がない。この2本の石柱は、ある特定の個人ではなく、一族の祖先を象徴する存在。

石柱の2本は、男女ではなく、どちらも男性。従来、新石器地代では女性をかたどった土偶の存在が注目されてきたが、それよりも前の先土器新石器時代では男性像が多く、狩猟採取から農耕牧畜への遺構と関係があったかもしれない。

3.刻まれた動物たちは何を表すのか

T字形石柱には、様々な動物の姿が刻まれている。専門的な技能を持った人が作業にあたっていた可能性も考えられる。石柱に彫られている動物は、キツネ、イノシシ、ヘビ、サソリ、クモ、ヒョウ、トリなど、実に多彩。一番多いのはヘビ、最も重要とされていたのはキツネ。

石柱に刻まれた動物の、最も信頼性が高い意味は、「当時の人々が抱いていた自然観を表している」という説。ヘビやサソリは毒をもっており、イノシシやヒョウは、どう猛な姿をしている。自然に対する畏怖や憧れを動物の姿を通して描くことに意味があった。彼らの信仰の体系が狩猟採集民的な自然観に深く根差していた。

動物もオスが多く、男性に偏る狩猟採取の世界観も感じられる。

c.誰がどのようにしてつくったのか

1.意外と近くにある石切場

巨石は、遺構から約300m離れた石切場から運ばれてきた。いずれも比較的柔らかい石灰岩で、火打ち石など硬い石でできた石器を使って切り出し、加工を行った。

重さ10tを超える巨大な石柱を丸太などを下に敷いて転がすコロを使って運んだ。石切場は遺跡のある丘から少し下がったところにあり、大人数が協力しなくてはとても引き上げることはできない。

また、運んだ先では、石柱を立てるための土台作りも行われていた。これは床の部分の岩盤を四角く掘り残して土台とし、中心部は石柱をはめ込んで立てるための溝が掘られていた。遺構の土台部分は半地下になっていて、平地に比べれば立てるのが楽だった。

2.共通の世界観を持つ人々の存在

人々はほぼ平等な関係性の中で、お互いの合意のもと自発的に動いていたと考えられる。それは血縁や地縁を母体とした、共通の世界観によって支えられた共同体だった。

遺跡から出土した植物の種子を分析してみると、ピスタチオやアーモンドなど木の実の他、小麦や大麦、レンズ豆など見つかっているが、基本的にすべて野生種。農耕が始まる以前を示している。

d.ギョベックリ・テペは聖地だったのか?

1.地域の祭祀センター

ギョベックリ・テペができたのは、今から1万1千年ほど前のこと。それから1千年近く大切な場所として守ってきた。

集団の合意のみで巨大建物の完成を成し遂げ維持するには、彼らがこの大事業に納得して参加するためのモチベーションとなる物語が必要だった。当時、同じ祖先を始まりとする地縁や血縁を母体とした1つの集団が形成されていたとするならば、皆で力を合わせて壮大な建物を造り、盛大に祖先を祭ることで、自らの集団に対する誇りや愛着のような感覚が生まれたと想像される。集団の心と精神を一つにする、まさに聖地として機能したと考えられる。

2.半径40kmの信仰の中心地

ギョベックリ・テペから約30km離れたカラハン・テペ遺跡や40kmほど離れたネヴァル・チョリ遺跡など周辺地域からも類似した構造を持つ巨石遺構が続々と発見されていることから、近くに暮らしていた集団によって支えられていたと考えられる。

水の確保も容易ではない、標高約800mの丘の上にあえてつくられたのも、共同で祭祀を執り行う場所と考えれば、この遺跡の立ち位置が見えてくる。

e.農耕牧畜の始まりと共に姿を消す

1.なぜ遺跡は埋められたのか

およそ1500年間続いたギョベックリ・テペは、狩猟採取社会から農耕社会への変化を境に人々の価値観や社会構造は大きく変わり始め、祭祀センターとしての役割を終える。

ギョベックリ・テペの構造物は、そのまま打ち捨てられたのではなく、建物ごとに丁寧に人の手で埋められた上で放棄されている。

B.メソポタミア

世界で初めて文字を生み出し現代にも通底する都市社会を築き上げた西アジアの雄、メソポタミア。その人類の礎から、今、新たな発見が相次いでいる。古くて新しい、人々の記録を最新の研究成果と併せて紹介する。

a.メソポタミアとは

メソポタミアとは、古代ギリシャ人が名付けた。チグリス川とユーフラテス川に挟まれた場所を、ギリシャ語で「川の間の土地」を意味する「メソ・ポタモス」と呼んだことから由来する。

1.最古の都市は実は北に出現していた

メソポタミアの遺跡は、イラク南部のウルクに代表される南メソポタミアの都市国家が広く知られている。ウルクは紀元前5000年には人の居住が始まり、紀元前3500年頃には都市国家として発展を遂げていた。しかし、1930年代の発掘調査によって、都市化はイラク北部からシリア北東部にある北メソポタミア、テル・プラグのほうが早かった可能性が示されている。テル・プラグを遠くから眺めると、大きな丘のように見えるが、実は古代の集落や都市が繰り返し築かれたことで盛り上がった、人工の丘。

2.南北2つのメソポタミア

北メソポタミアには広大な草原が広がっており、雨水を頼りに農耕も可能。一方、南メソポタミアは雨が少なく、2本の大河の下流域に当たるため、春先に洪水に見舞われ、ほとんどが湿地帯であり、水と泥、太陽があるのみ。水を制御しない限り資源の乏しい過酷な地域。

b.北メソポタミア

所在地 イラク北部からシリア北東部

栄えていた時代 紀元前4200年~紀元前2300年頃

(銅石器時代から青銅器時代前期)

発掘年 テル・プラクは英国隊により1930年から

1970年代より本格化

注目ポイント 天水農耕の草原地帯に、

暴力や格差から身を守るための“避けられぬ都市”が誕生

1.農耕社会

肥沃な三日月地帯外縁の山麓地帯で紀元前1万年から7千年頃にかけて、世界初の農耕社会を徐々に成立させた。大規模集落には貧富の差から生じる格差はほとんど見当たらず、平等の社会だった。

2.私有財産を守るために生まれた発明「封泥」

農耕畜産による余剰生産は、北メソポタミアの村の暮らしをどんどん豊かにしたが、私有財産という概念の誕生によって、徐々に社会の中に貧富の差が芽生えた。その差が次第に広がると、人々の間に摩擦や対立が激しくなり、盗難や強盗が発生するようになった。これを防ぐために、「封泥」と呼ばれる粘土の刻印が現れ、所有権を主張し始める。この封泥の習慣は、紀元前6500年頃、北シリアから北メソポタミアの地域で生まれた。封泥に使われていた印は、もともと各自が身につけていた石の護符といわれている。護符はそれぞれの家によってマークが異なり、家を守る不思議な力があるとされていた。その護符を壊すことは、当時の人たちにとって大きなタブーだった。

3.世界最古の都市

人々は、人間の暴力性に対処するために、人類史上初めて“都市”という形態をつくりだし、生き延びる道を選んだ。世界最古の都市は暴力から身を守るために生まれた。

北メソポタミアのテル・プラグの巨大集落の形成は、「外から中央へと寄り集まって都市ができた」ということを示している。つまり、都市化は利便性や発展のためではなく、争いや不安から逃れるための“防衛的な集合”だった可能性がある。しかも、最初から権力者がいる状態ではなく、集落同士が互いに助け合ってつくられたと考えられる。外周部にあった村々は中心に向かって拡大し、テル・ブラクは全体として巨大な集落となっていく。

①都市の成り立ちを大きく転換させた説を裏付ける証拠

テル・ブラクの中心集落から北に450メートルほどの場所、テル・マジュヌナ遺跡の集団墓から虐殺された人々の遺体が数百も発見された。虐殺が起こったのは紀元前3800年頃とされ、多くの骨に外傷が見られ、争いが起きた可能性が高い。

この虐殺の痕跡が、これまでの「都市は利便性や発展のために中心から外に向かって徐々に拡大していった」というイメージから、「人々は暴力から身を守るために中心へ向かって集まるように拡大していった」という、都市の成り立ちを大きく転換させた説を裏付ける証拠となっている。

c.南メソポタミア

所在地 イラク南部

栄えていた時代 紀元前3500年~紀元前2000年頃

(ウルク期から初期王朝時代)

発掘年 ウルクは1800年代終わりから

1900年代初頭からドイツ隊により本格化

注目ポイント 水・泥・太陽しかない過酷な土地に、

灌漑・交易を軸とした“必然の都市”が出現

南メソポタミアのウルクは、紀元前5000年頃に人が住み始め、紀元前3500年頃から最盛期を迎えた巨大な都市。

1.なぜ何もない場所に都市ができたのか

南メソポタミアの人々は水さえ制御できれば、この場所が肥沃な土地に変わることに気がついていた。人々は水路を築いて農地に水を引き、堤防で水を止め、湿地の排水を行ってムギの生産に励む。余剰生産が南メソポタミアの都市としての発展を支えていく。

資源のない南メソポタミアにとって、余剰生産物を生み出し、効果的に利用するには都市化が必然だった。中央集権が進むにつれ、都市運営はさらにシステム化され、次第に北メソポタミアを上回る、文明の中心地へと発展していった。

文明とは、都市、文字、統治制度、社会階層、宗教祭祀という5つの要素を兼ね備えている。

2.都市とは、従属と安全が等価交換される空間

都市とは、単なる居住地ではなく、保証と引き替えに人々を支配する装置でもあった。人々は支配者層の存在を認め、社会的な階級と労働や税、従属を受け入れた。その庇護を受ける代わりに、安全や経済的な繁栄、そして信仰の場である神殿を中心とした心のよりどころの恩恵に与った。

都市の誕生は、人間が「自然と共に生きる存在」から「人工空間に生きる存在」へと転じたことを意味する。

①都市がもたらす3つの保証

安全の保証

経済の保証

精神の保証

「農村が飢えても、都市は繁栄する」という歴史的な事実が、都市のもつ強大な力を表す。都市で暮らす人々にとっては、様々な不自由はあるものの、権力によって食料や治安などの安全が保たれている場所というメリットがあった。

②都市で失われるものとは

伝染病や火災のリスクに加え、潜在的な食糧問題を抱えていた。村と異なり、自給自足で暮らせない以上、都市に暮らす人々は都市のシステムに依存せざるを得ない。それらがひとたび崩れれば、人々は即座に窮地に立たされる。こうした都市の姿は、私たちが生きる現代社会とよく似ている。

3.ウルクに見る“文明の夜明け”

食料分配と管理のシステムが存在し、標準容器、納品書、出納簿があった。

交易や貯蔵を記録し、物品を管理する必要から文字が生まれた。これが後の楔形文字へと進化していった。粘土板に刻まれた最古の楔形文字は紀元前3300年頃のウルクのエアンナ神殿域から出土されており、「誰が何を受け取ったか」「どれだけ保管されたか」といった情報が記録されていた。

- カテゴリー

- 世界の歴史観