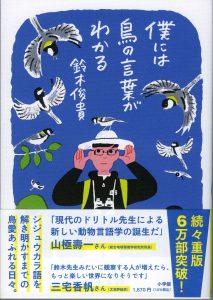

僕には鳥の言葉がわかる

2025年09月19日(金)

鈴木俊貴著

鈴木俊貴著

2025年1月28日発行

小学館

1700円

僕は珍しい生き物を対象としたわけでもなければ、特殊な技術を使ったわけでもない。身近な野鳥のシジュウカラを対象に、双眼鏡とレコーダー、そして、ちょっとしたアイデアで研究を進め,「シジュウカラは言葉を持つ」ことを発見した。

鳥たちは他の種類の動物の言葉まできちんと理解し生きている。種の壁を越えた会話は鳥同士に限らない。実はリスも小鳥の言葉を理解できる。シジュウカラが「ヒヒヒ」と鳴くと、リスは慌てて藪にダッシュする。リスよりも小鳥の方が目が良く、いち早くタカの襲来に気がつくことが多い。リスたちはそれを知っていてカラ類の群れの近くにいる。数十万年前、僕たちの祖先がまだアフリカで暮らしていた頃は、人間も鳥の言葉を理解していたに違いない。生まれて間もない赤ちゃんを猛禽類や肉食獣から守るためにも、鳥の言葉は役に立ったはず。

しかし、現代人のほとんどは正しく自然を見る目を失ってしまった。いつしか人間は自らの持つ「言葉」によって、人間と自然に乖離が生まれ、動物たちの言葉を理解できなくなってしまった。それどころか、自然の関わり方も、共生から利用へと変わってしまった。

【動物言語学の幕開け】

2022年7月末、国際行動生態学会の基調講演のため、スウェーデンのストックホルムへ。タイトルは「動物言語学」。

これまで研究者は、言語はヒトに突如として進化した固有の性質だと考えてきた。古代ギリシャ時代から現代まで、言葉を持つのは人間だけであり、鳴き声やしぐさは、単なる感情の表れであると決めつけてきた。これが、現在の言語学の大前提となっている。

しかし、シジュウカラたちは、それが間違いであることを教えてくれた。人間には人間の言葉があるように、鳥には鳥の言葉がある。人間の言葉は動物の言葉のひとつに過ぎない。生物の進化とは、長い時間をかけて、少しずつ変異が積み重なって生じるものであり、言語がヒトだけ突然進化するとは考えにくい。単語に文、そしてジェスチャー。鳥とヒトの祖先はおよそ3億年前に別々の進化の道を歩み出したと考えられているが、それでも似たようなコミュニケーションが進化していることが分かってきた。

シジュウカラという1種類の言葉を調べるだけでも、15年以上の歳月が必要だった。それに、今でも毎年のように新しい発見がつきない。そこで、この基調講演。会場に来ている動物行動学者たちが、今後それぞれの研究している動物たちの言葉の世界を解明してくれるに違いない。

A.鳥たちが種の壁を超えて鳴き声で会話する世界

僕には鳥の言葉が分かる。僕はこの能力を研究によって手に入れた。森に通って観察と実験を繰り返していくうちに、次第に彼らの会話や思考が分かるようになった。空を飛ぶタカ、地面を這うヘビ、美味しい木の実のありかまで、すべて鳥たちに教えてもらう。

主な研究対象はシジュウカラ。研究は、「鳴き声のレパートリーは驚くほどに豊富。どうしてこんなにいろんな声を出すのだろう?」という素朴な疑問から始まった。ワクワクするような新発見の連続で、気がつけば18年以上の月日が過ぎた。そして、突き止めた。シジュウカラの鳴き声の一つひとつには意味がある。彼らはそれらの鳴き声を組み合わせて文を作ることまでできる。

a.運命の出会い

大学生の頃、僕は、誰も想像すらしていない未知の世界を探求したいと思っていた。大学3年の冬、一人で長野県軽井沢町を訪れた時に運命の出会いがあった。

中軽井沢のバス停から雪道を歩くこと約1時間。ようやく宿に到着すると、双眼鏡を片手に森へと向かった。いつしか僕は鳥たちの群れの中にいた。シジュウカラ、コガラ、ヤマガラ、ヒガラ、ゴジュウカラといった“カラ類”と呼ばれる小鳥を中心に、コゲラやアカゲラ、アオゲラといったキツツキ類まで加わって、大きな群れをなしている“混群”と呼ばれる集団。

1.コゲラが混群の仲間を呼ぶために鳴いていた

群れは森の奥へと移動していった。僕もついていくと、30メートル前方から「ディーディーディー・・・」と甘えたような声が聞こえてきた。コゲラが激しく、繰り返し鳴いている。シジュウカラやヤマガラがその方向へ急いで飛んでいく。僕も「なんだろう?」と急いだ。そこにはヒマワリの種がまかれていた。おそらくどこかのバードウォッチャーが地理たちにやったのだろう。コゲラはそれを見つけて鳴いていた。その声に誘われるように、数分のうちに、コガラ3~4羽、シジュウカラ5~6羽、ヤマガラ2~3羽、ゴジュウカラ2羽が集まって、みんなで一緒にヒマワリの種をついばみ始めた。「コゲラが混群の仲間を呼ぶために鳴いていた」と僕は思った。

2.確認のための観察

冬山の食糧事情は想像以上に厳しい。「餌の少ないこの季節に自分の取り分を減らしてまで他の鳥に教えるだろうか」と不思議に思い、ヒマワリの種を回収して、数分歩いた別の場所にまき直して観察した。1時間ほど待っていると、シジュウカラが種を発見し、「ヂヂヂヂ・・・」と鳴き出した。他の鳥たちが餌場にくると、鳴くのを止めて種を一粒取って枝の上でつつき始めた。観察を続けていると、シジュウカラが「ヒヒヒ」と鳴いた。一斉に茂みの中へと飛び去った。その瞬間、ハイタカがすごいスピードで餌場をかすめていった。コガラもヤマガラも命を落とすことはなかった。

3.鳥語研究の始まり

鳥たちは、餌の場所も天敵の来襲も鳴き声で伝え合っているのかもしれない。それから、どんな状況でどういう鳴き声を出すのかに注目して観察を続けることにした。1週間の滞在で80ページあるフィールドノート2冊は書き込んだメモでビッシリ埋め尽くされていた。

カラ類の鳴き声のバリエーションが驚くほど多いことに気づいた。特にシジュウカラは群を抜いて多い。「ヂヂヂヂ」「ヒヒヒ」「ツピー」「ヒッヒッ」「チッチッ」など多種多彩。その時はレコーダーを持ってないし、鳴き声もカタカナで表現するよりなかったが、鳥たちの鳴き声には色々な意味があるのかもしれないと思うようになっていた。

軽井沢でカラ類の鳴き声の意味について研究しようと思った。これが僕の鳥語研究の始まりだった。

b.小鳥が餌場で鳴く理由

まとまった餌を見つけると、激しく繰り返し鳴く。シジュウカラなら「ヂヂヂヂ」、コガラなら「ディーディー」。

餌を見つけて鳴くことは、利己的な遺伝子の考え方と矛盾しているように思えるが、餌場に仲間を呼ぶためなのか、前回の観察が正しかったかを調べてみる。この研究は卒業研究のテーマを兼ねていた。3ヶ月一人で軽井沢に滞在する。今回はマイクとレコーダーも持ってきた。

【リチャード・ドーキンス博士の著した『利己的な遺伝子』】

生き物は原則として自分の利益を最大化するように行動する。

1.餌を置いて観察

切り株に、ヒマワリの種を入れた餌皿を置いてみる。コガラが餌皿にに向かって飛んできた。ヒマワリの種に気づくやいなや、「ディーディー」と鳴きだした。1~2分鳴き続けると、コガラ2羽とシジュウカラ1羽がやってきた。すると、第一発見者のコガラは鳴くのを止め、ようやくヒマワリの種を一粒とった。

観察を続けると、他の鳥たちも次々に集まり、十分ほどするとヤマガラやゴジュウカラまでやってきて、入れ替わり立ち替わり次々に餌皿からヒマワリの種を運んでいく。よくよく観察してみると、その場で食べる鳥もいれば、殻を割って中身を取り出し、木の幹や倒木の下に隠しているものもいる。

僕はコガラの鳴き声を録音しつつ、餌をとったタイミングや他の鳥たちが集まってきた順番などをできるだけ詳しく記録していった。そして、20分ほど経った頃、数十粒はあったヒマワリの種は全てなくなり、群れもどこかへ去っていった。やはり、混群の仲間を呼ぶために鳴いているように思える。

餌皿を置く→観察する→片づける、また別の場所に行き、同じ単純作業を繰り返し、観察数を増やした。2ヶ月の間、僕はこの実験を繰り返した。すると、いくつかのパターンが見えてきた。

①餌を見つけた時に出す声は、それぞれの鳥の種類で決まっていると言うこと。コガラは「ディーディー」と鳴くし、シジュウカラは「ヂヂヂヂ」、ヤマガラは「ニーニー」と鳴く。

②鳴き声を出すのは、多くの場合、1羽で餌を発見した時。すでに餌場に他の鳥が集まっている時や偶然他の鳥たちと同時に餌場に来た時には、こうした声を出さない。つまり、鳥たちは、まだ群れの仲間がヒマワリの種の存在に気づいていない時にだけ鳴く。そして他の鳥が餌皿の近くまで集まると、ようやくヒマワリの種をつつき始める。

2.録音した鳴き声をスピーカーから流す

仲間を集めるための鳴き声かどうかを検証するために、ヒマワリの種を置かずに録音した鳴き声をスピーカーから流し、それを聞いた鳥たちの反応を調べることにした。コガラやシジュウカラ、ヤマガラの音声を流すとすぐに混群の鳥たちが集まってきた。混群に入らない鳥(ホオジロ)の声を聞かせた場合は、鳥たちは全く集まってこなかった。

僕は各種の音声ファイルを20回ずつ流し、合計100回の実験を行い統計学的結論を導く。こうした実験を通して、コガラの「ディーディー」、シジュウカラの「ヂヂヂヂ」、ヤマガラの「ニーニー」は、すべて「集まれ」という意味になっていることが、やっと分かった。

3.鳥たちの“頭の動き”を観察する

カラ類は、せっかく見つけた餌を独り占めせず、親切にも仲間たちに教えてやるのだろうか?ヒントはヒマワリの種を食べる鳥たちの“頭の動き”にあった。小鳥たちは種をつつく時、かなり頻繁に空を見上げる。タカなどの天敵を警戒していると考えられている。

カラ類がヒマワリの種をつつく時に何回頭を上げるのか数えてみることにした。1羽でヒマワリの種をつつく時は1分あたり70~80回くらい空を確認する。一方、混群の仲間たちと一緒にいる時は40~50回ほどまでに落ちる。つまり、鳥たちは混群をなして餌を食べることで、お互いに警戒行動を分担できる。多くの目があることで、天敵の襲来ににより早く気づくこともできる。だから、他の鳥たちに教える。

餌場に他の鳥まで呼ぶ事は、一見すると利他的に見えるが、実は自分にも利益がある。「利己的な遺伝子」の考え方とも矛盾しない。

4.トリリンガル

コガラの「ディーディー」、シジュウカラの「ヂヂヂヂ」、ヤマガラの「ニーニー」は、仲間を呼ぶための鳴き声。この声は、群れの中で安心して餌を食べる上でも重要な鳴き声。これが僕が初めて特定した鳥語。

混群の鳥たちは、鳴き声の響きは違っていても、お互いに意味を学習していて理解できる。

c.小鳥が餌を見つけた時に出す鳴き声について

修士課程の秋と冬は、大学4年の研究と全く同じテーマ、『小鳥が餌を見つけた時に出す鳴き声について』をやり直すことにした。

1.研究デザインの完璧さを追求

①“音声の種類”か、“音声の個性”か

衝撃的な論文に出会った。僕はこの論文を読んだ時、実験デザインの完璧さを追求することも大切だと感心した。

ドナルド・クロッドスマ博士らによる『“音声再生実験”における疑似重複』と題された意見論文。そこには、「過去に発表された音声再生実験(動物に鳴き声を聞かせて反応を調べる実験)には大きな欠陥がある」と記してあった。

音声Aと音声Bを一つずつしか用意しなかったとしたら、反応の違いが“音声の種類”によるものなのか、それとも“音声の個性”によるものなのかを区別できない。「完璧なデザインとは、10個体のカエルに対して10個の異なる音声Aと10個の異なる音声Bを用意し、比較することである」と主張していた。それで反応に差があれば、その差は音声の個性やカエルの個体差によるものではなく、音声の種類による違いであると確実に言える。

②データの客観性

さらに、もう一つの欠点にも気がついた。あらかじめ、どの個体から鳴き声を録音しているのかを分かるようにしておくべきだった。つまり、データを収集する前に、調査地の鳥たちを捕獲し、個体識別のための足環を付けておくべきであった。この作業がないとどの個体から録音しているのか分からないし、餌を見つけて鳴く行動がどれだけ一般的に見られるものなのかも分からない。

環境省から学術研究目的で特別に許可を取得し、様々な方法を駆使して鳥たちを捕獲した。プラスチック製の色足環を片足に2つずつ付けて、その色の組み合わせから、どの鳥が鳴いているのかを識別できるようにした。

2.国際的な学術誌に論文を発表

2つの理由から、僕は3ヶ月かけて集めた卒業研究のデータをすべて捨てることにした。森に棲む鳥をほぼすべて捕獲するのも、ノイズの少ないきれいな鳴き声をたくさん録音するのも簡単ではなかった。努力の甲斐があり、国際的な学術誌に論文を発表することができた。卒業論文と結論は全く変わらなかったが、実験デザインを考える上での厳しい目や論理力が養われた。

B.シジュウカラの子育て

大学院の修士課程に進んだ僕は、春から夏にかけては子育てを観察。シジュウカラは主に木にできた空洞(樹洞)に巣を作って繁殖する。自分自身で穴を掘ることはできないので、いい大きさのきれいな樹洞は鳥たちによる争奪戦となる。森に巣箱をたくさんかければ、喜んで使ってくれるのに違いない。

a.巣箱

シジュウカラは雑食性。繁殖期に大切なのは昆虫類。なかでもチョウやガの幼虫。親鳥が1回の繁殖でヒナたちに与える幼虫の数はおよそ5千匹。チョウやガの幼虫は広葉樹の葉を食べるものがほとんどなので、巣箱をかけるには広葉樹が多い場所。

シジュウカラは繁殖期、巣箱中心に直径100~150メートルくらいの縄張りを張るので、巣箱と巣箱の間隔は100メートルおきとするのが入居率はよさそうだが、ここは鳥の楽園、巣箱を利用するライバルたちがたくさん棲んでいるので、密度は少し高めのほうがよいだろうと考えて、50メートルおきとした。

巣箱を作るのは初めてだったが、いろいろな文献を読みながらシジュウカラにとって住み心地よさそうな巣箱をデザインした。1回に7~10羽ほどのヒナを育てるらしいので、十分な広さを確保するために底面は12センチの正方形、高さは巣材の量を考慮して25センチとした。巣の入口の大きさは、シジュウカラがギリギリ入れる直径28ミリ。

b.繁殖の観察

2006年5月上旬、軽井沢の森へ巣箱のチェック。気づいたことは全てをフィールドノートに書き記した。40個かけた巣箱を全て見回るのに丸一日かかったが、計20個の巣箱でシジュウカラの繁殖を確認できた。

巣作りはメスの役割。1週間ほどかけて巣材を運び入れるが、仕上がりは個体によって違う。初めにコケを敷くのはどのメスも同じだが、その厚さは5~20センチと様々。そして卵を産む場所にふかふかのクッションを作る。その材料はカモシカの毛、犬の毛、ふわふわしたウールなど個体によって大きく違う。

1.1日1個ずつ産み落とすが、全ての卵を産み終えてから温める

1回の繁殖で6~13個を産む。平均8個程度。産卵の時期、メスは巣箱の中で寝て、朝がくると卵を1個産み落とす。卵を産んですぐに温めるわけではない。全ての卵を産み終えてから、温める。シジュウカラの場合は卵を抱くのもメスの役割。

1日1個ずつ産み落とされたにもかかわらず、全てのヒナがほぼ一斉にふ化する。全部産み終えてから温め出すのは、ふ化のタイミングを合わせ、なるべく均等に育てる工夫。

2.一度の訪巣で餌をもらえるのは一羽のみ

生まれたばかりのヒナは、頭から尻尾まで2センチほどしかないのに、口だけが異様に大きい。カメラで中の様子を観察すると、巣箱に入った親鳥が、ヒナに向かって「ゲゲッ」と聞こえるユニークな声出すと、ヒナは、その声に対して反射的に天に向かって大きな口をパカッと開けた。この反応は生きるための本能。

ふ化後6~7日くらい経つと、ようやくヒナの目が開いた。餌をねだる声も「チリリ~」と聞こえるか細い声から、巣箱の屋根に止まる親鳥の足音が聞こえるだけで活気ある「ビビビ!」と鳴くようになっていた。一度の訪巣で餌をもらえるのは一羽のみ。ヒナはみな必死。

3.ヒナは生まれて15日ほどでさえずりと警戒声を完全に識別できる

ふ化後15日くらい経つと、羽も伸びて鳥らしくなってくる。最も印象に残ったことは、ヒナの聞く耳の発達。父親が近くで「ツツピーツツピー」とさえずると、その声を覚えていて「ビビビ!」と激しく声を出す。

ある日、ハシブトカラスが近くの木までやってきた。ヒナたちは相変わらず「ビビビ!」と鳴いていたが、親鳥の「ピーツピ!」と親鳥の声が森に響いた瞬間、ヒナの声が聞こえなくなった。「警戒しろ!」という意味だろう。モニターで巣箱の中を確認すると、ヒナたちはググッとうずくまり静まりかえっている。カラスに巣の場所を特定されないようにしている。それだけではない。もし、カラスが巣箱に気づいて嘴を突っ込んできたとしても、うずくまってさえいれば、つまみ出されずにすむ。

親鳥はカラスがその場を去るまで警戒の声を出し続けた。シジュウカラのヒナは生まれて15日ほどでさえずりと警戒声を完全に識別できる。すごい能力。バードウォッチャーでも区別できない人も多い。

ふ化後18日目。親鳥は巣箱の近くまで来るものの、ヒナが鳴いているのに餌を運ぼうとしない。1羽のヒナが飛び立った。巣立ちしたヒナたちは「「ビビビビッ!」という声をかなり頻繁に出して、自分の場所を親鳥に伝え、親鳥から餌をもらう。

c.大発見!ヒナの力

シジュウカラのヒナは、巣箱の外の親の声を聞き分けて、烏の時はうずくまり、ヘビの時は飛び出すという対照的な行動を取り、身を守っている。

1.シジュウカラの親鳥は、ヘビに対してだけ「ジャージャー」

博士課程1年の大学院生。その年、40個の巣箱をかけたところ、24個の巣箱でシジュウカラが繁殖してくれた。巣箱を巡回し、親鳥の鳴き声を録音していく地道な作業。

2008年6月10日。お昼を過ぎた頃、36番目巣箱に向かうと、聞き慣れない声が聞こえた。「ジャージャージャー・・・・」、声の主はシジュウカラ。翼を広げ、なんだか慌てた様子。巣箱のほうに目をやると、そこには小鳥の天敵、大きなヘビ、アオダイショウ。大きさは1.5メートル。シジュウカラの親鳥は、オスもメスも危険な天敵に接近し、追い払おうと羽ばたいている。

烏やネコの時は「ピーツピ」なのに、ヘビに対してだけ「ジャージャー」と鳴いていた。親鳥の威嚇もむなしく、アオダイショウがいよいよ巣箱の入口まで迫ってきた。僕はアオダイショウの首の付け根をグイッとつかんで、幹に巻き付いた胴体を引きはがし、巣箱の蓋を開けると、ヒナの数が少ない。10羽いたはずが、5羽しかいない。この巣のヒナはふ化して15日目。巣立ちにはちょっと早すぎる。成長の速かった何羽かのヒナが巣箱を飛び出したことが次の実験から推察できる。

2.一生で一度使うかどうかの緊急オプション

捕まえたアオダイショウを持ち帰り、別のシジュウカラに見せてみることにした。明日には巣立ちを迎える、ふ化後17日目の21番巣箱の下にアオダイショウを入れたブラケース置いてみた。親鳥が青虫を加えて戻ってきた。オスとメスが一緒に巣箱近くの枝に止まり、中に入ろうとしたその時にアオダイショウに気づき、凍ったように動きを止めて、それを凝視し、せっかく見つけてきた青虫を嘴から落としてしまった。親鳥は、けたたましく「ジャージャージャー!!」と鳴き始めた。その直後、巣箱から次々とヒナが飛び出してきた。シジュウカラのヒナの場合、半日から1日かけて1羽ずつ巣立つのが一般的。それが瞬時にすべて飛び出した。ヒナたちに隠されれた秘密の力。

ヒナは、その多様な声から、ヘビに対する「ジャージャージャー」を確実に聞き分けて、巣箱から飛び出した。一斉に飛び出したヒナたちは、巣箱に戻ることなく、親鳥と共に群れをなして森の奥へと消えていった。

3.ヒナは、親鳥の声の種類を聞き分ける

2009年5月、3体のハシブトカラスの剥製とアクリルケースに入れた4匹のアオダイショウを引き連れて軽井沢の森で実験。対象は、ヒナへの影響が最も少ないふ化後17日目。各巣、実験は1回のみ。10梱の巣ではヘビを、11個の巣ではカラスの剥製を見せた。

ヘビを見せた10個の巣すべてで親鳥は「ジャージャー」と鳴きながら翼を広げて威嚇した。ヒナは親に餌をねだるのを止め、キョロキョロと首を動かし、その数秒後にバタバタと飛び出していった。一方、カラスを見せた実験では、11個すべての巣で、親鳥は「ピーッピ」と鳴き、ヒナは巣箱の中でググッとうずくまった。

どのヒナも聞き分けることができるので、本能的な能力。長い進化の歴史の中で、親鳥の声を聞き分けて、天敵の種類に応じて対照的な対策をとる本能が、ヒナに備わった。

4.国際行動生態学会で発表

成果を論文にまとめてカレント・バイオロジーに投稿した。

博士課程3年目の9月末。国際行動生態学会に参加のためオーストラリアのパースに来た。2年に1度開催される動物学分野では最も大きな国際学会の一つ。

僕にとって初めての国際学会。僕が発表するのは、シジュウカラのヒナが親鳥の鳴き声を聞き分けて天敵から身を守るというもの。巣箱の近くにカラスが来た時、親鳥は「ピーッピ」と鳴いて、ヒナたちは巣箱の中でうずくまる。一方、ヘビが来た時、親鳥は「ジャージャー」と鳴き、ヒナたちは一斉に巣箱を飛び出す。それぞれ、嘴で襲ってくるカラスと巣箱に侵入してくるヘビへの適切な対策。

この現象を見つけた時に森で感じた興奮を発表の日に共有できた気がした。

C.シジュウカラに言葉はある

シジュウカラには言葉がある。空にタカが現れたら「ヒヒヒ」と鳴くし、ヘビを見つけたら「ジャージャー」と鳴く。仲間を呼ぶ時は「ヂヂヂヂ」だし、警戒を促す時は「ピーッピ」。それぞれに意味がある。

a.言語を持つのは人間だけ

アリストテレス(紀元前384~322年、古代ギリシャ)の著した『政治学』の中で、「動物の鳴き声は快か不快かを表すにすぎず、人間の言葉のように意味を持つものではない」と主張していた。

紀元前から2千年以上もの間、言葉を持つのは人間だけで、動物たちの鳴き声は感情表現だと決めつけられてきた。

1.言語学者

2012年3月、大学の図書館にある言語学者の本に「言語を持つのは人間だけだ」と明記されていた。「動物の鳴き声は喜びや怒りといった感情を伝えるだけ」とか、「単語を組み合わせる力は人間に固有な能力」と書き連ねていた。

2.動物学者

①チャールズ・ダーウィン博士(1809~1882年、イギリス)

『人間の由来』の中で、言語は人間固有の性質であり、サルをはじめ、他の動物たちの鳴き声は、数種の感情の表れにすぎないと捉えていた。

②コンラート・ローレンツ博士(1903~1989年、オーストラリア)

『ソロモンの指輪』のなかで、鳥類の音声は遺伝的にプログラムされた本能的なものであり、生理的な情動変化を示すだけと記していた。

③言葉の存在を示唆する研究

動物学者が動物の鳴き声が言葉になっているのか調べてこなかった。唯一、ベルベットモンスターには、言葉の存在を示唆する研究があった。天敵の種類に応じて警戒時の鳴き声を変化させる報告である。ヘビには「ギギッ」、タカには「ゴゴッ」と鳴き分ける。

一部の研究者は、これらが「ヘビ」や「タカ」を示す言葉だと考えていた。しかし、「ヘビには『敵対心』、タカには『「恐怖心』という感情が表れているだけなのだ」という重大な指摘があった。

思考節約の原理に従うと、ベルベットモンスターの鳴き声は言葉であると主張できない、異なる感情の表れとして解釈できる。

“思考節約の原理”は、できるだけ少ない仮定で現象を説明するように努めることが科学の鉄則。この原理があるお陰で、科学的な探求はとても厳格に進められるし、根拠のない好き勝手な解釈がまかり通ることがない。

b.動物にも言葉があることを証明

動物の鳴き声が単なる感情の表れなのか、人間の言葉のように特定の意味を伝えているのかを区別する“方法”を考え出すことが大切。もし、思考節約の原理に沿って考えても、具体的な意味を伝えているとしか言えない証拠を示せば、動物にも言葉があることを証明できる。

シジュウカラは200パターン以上のたくさんの種類の鳴き声を持っているし、状況に応じて使い分けている。時には、異なる鳴き声を組み合わせることもある。すべての鳴き声が、単なる感情表現とは考えにくい。

いくつかの鳴き声に絞り込み、徹底的に研究し、“思考節約の原理”に従っても、言葉であるとしか解釈できない証拠を見つける。そこで注目したのが、「ジャージャー」と聞こえる声。ヘビを見た時にしか出さない。他の天敵には、絶対にこの声を使わない。天敵に遭遇したことによる警戒心や恐怖心の表れとは考えにくい。

1.ハシブトガラスやホンドテンと、アオダイショウを見せてみる

2010年6月、巣箱で繁殖している24つがいのシジュウカラに様々な天敵のモデルを見せて観察。ハシブトガラスやホンドテンには「ピーツピ」や「ピーツピ・ヂヂヂヂ」と鳴く一方で、アオダイショウを見せた時だけ「ジャージャー」と変わっていた。

2.「ジャージャー」をスピーカーから聞かせてみる

2011年6月、巣箱で繁殖した親鳥に、「ジャージャー」をスピーカーから聞かせてみた。すべての親鳥が、巣箱と同じ高さにセットしたスピーカーを見ているわけではなく、巣箱の周りで地面をじっと見下ろした。興味深い行動するシジュウカラも現れた。4つがいのシジュウカラは地面を確認した後に、巣箱の入口に止まり、その中をおそるおそる覗いた。

「『ジャージャー』を聞いたシジュウカラは、警戒心や恐怖心などの感情が伝わるだけではない行動、“近くにヘビが潜んでいる”と思いこみ、地面や巣箱の中を探している」に違いないと僕は思った。

しかし、結論を出すのはまだ早い。思考節約の原理に従えば、もっと簡単な説明もできる。シジュウカラはヘビを見ると“特別な恐怖”を感じ、その感情から「ジャージャー」と鳴いているだけかもしれない。それを聞いたつがい相手は、何も考えずに反射的に地面や巣箱の中を見ているだけかもしれない。

3.見間違い実験 「ジャージャー」はヘビ!

2017年5月、実験を終えた。4年の月日が流れていた。84羽のシジュウカラからデータを得た。シジュウカラの鳴き声にも“言葉”があると証明できた。「ジャージャー」という声を聞いたシジュウカラは、頭にヘビのイメージを思い描き、それを用いて視界の中からヘビのようなものを探す。だから、ヘビのような動きをする枝を、ヘビと見間違えて確認してしまう。つまり、「ジャージャー」はヘビを示す“名詞 のようなもの。

ある鳴き声が内的な感情ではなく、外的な対象物を指示し、聞き手にそのイメージを想起させることを世界で初めて明らかにした。

【実験計画】

・実験したのは毎年5月。アオダイショウが冬眠から目覚めていて、シジュウカラはつがいになっている季節。6月になるとヒナも巣立ってくるので条件を統一できない。

・実験は1羽につき1度きり。研究当初にたくさんのシジュウカラに足環を付け、個体識別できるようにしていたからできた。シジュウカラを騙せるのは1羽につき一度きり。一旦ばれてしまうと、もう一度騙そうと思ってもうまくいかない。

論文にまとめ、米国科学アカデミー紀要(PNAS)という学術誌に投稿した。1ヶ月後、改訂はほぼなく、論文はそのまま受理に至った。さらに、「ジャージャー」を聞いてヘビを探しているシジュウカラのどアップ写真が掲載号の表紙に選ばれた。

①突然のひらめき

もし、シジュウカラの「ジャージャー」が「ヘビ」を意味する“言葉”になっているのであれば、それを聞いたシジュウカラは普段はヘビに見えないものをヘビと見間違えたりしないだろうか。僕はスピーカーと黒いひも、そして1本の木の枝を持って森へと向かう。

②世界初の試み“見間違い実験”のはじまり

「ジャージャー、ジャージャー・・・・」と声を流すと、すぐにシジュウカラのつがいがスピーカーに近づいてきた。ちょうど枝が見える位置に来たところで、紐を引っ張り、木の枝を幹に沿ってゆっくりと引く上げた。すると、2羽のシジュウカラは枝の方に近づいてきた。まるで正体を確かめるように枝を見ている。1分ほどするとヘビではないと気づいたのか、枝から離れ、別の場所へ飛んでいき、近くの茂みや地面をくまなく探している。

「ジャージャー」を聞いたシジュウカラは、頭の中でヘビの姿をイメージしている。そのイメージをたよりに視界の中からヘビを探したから、木の幹に沿って動くただの木の枝をヘビと見間違え、確認したに違いない。シジュウカラにとって、「ジャージャー」と聞こえたら、先ずどこにヘビがいるのかを確認することが重要。つまり、「ジャージャー」は「ヘビ」を意味する“言葉”になっている。

検証1 「ジャージャー」以外の声では近づかない

ヘビ以外の天敵を追い払う際に出すシジュウカラの声(ピーツピ・ヂヂヂヂ)や仲間を集めるために出す声(ヂヂヂヂ)を聞かせながら、幹を這い上がる枝を見せても、それに近づくことはなかった。

シジューカラは「ジャージャー」を聞いた時だけ動く枝を確認し、他の声を聞かせた場合は同じ枝でも無視する。この結果、「ジャージャー」が「ヘビ」を意味する言葉になっていて、聞き手のシジュウカラにヘビのイメージを思い起こさせる。

検証2 好奇心の高まりでは説明できない

左右に揺れる木の枝にはシジュウカラは“近づかなかった”。つまり“枝の動きがヘビの動きに似ている時”にだけ、「ジャージャー」を聞くと近づく。これは、単なる好奇心の高まりでは説明できない。

検証3 地面を這う木の枝に接近し、確認する

「ジャージャー」を聞かせた時だけ、地面を這う木の枝に接近し、確認する。

D.鳥だって文を作れる

データを分析し、“鳥だって文を作れる”と論文にまとめ、ネイチャー・コミュニケーションズ誌に投稿した。受理され、掲載された。シジュウカラには鳴き声を組み合わせて文を作る能力がある。その語順にはルールがあって、ひっくり返して聞かせてみると正しく意味が伝わらない。

シジュウカラが餌場で群れている時に猛禽のモズが近くに飛んで来ると、「ピーツピ・ヂヂヂヂ」と鳴き続ける。シジュウカラ1羽では到底モズにはかなわないが、仲間と一緒に群がって、機敏な動きで威嚇すれば、森からモズを追い返すことができる。天敵を追い払うため、仲間を集めている。

「ピーツピ」と聞こえる声は、仲間に注意を促す声。人間の言葉に無理やりすれば「警戒しろ」。一方、「ヂヂヂヂ」と聞こえる声は「集まれ」という意味。「ピーツピ・ヂヂヂヂ」は「警戒して・集まれ」という意味だと理解できる。意味を持つ2つの鳴き声を組み合わせた2語文を作っている。

多くの言語学者は、“単語を組み合わせる力”こそが人間特有のものだと論じられていたから、シジュウカラの作文能力の存在を証明したい。そのためには、たくさんの実験が必要。

1.どのシジュウカラも天敵を追い払う号令として「ピーツピ・ヂヂヂヂ」と鳴くかどうかを確認する。

シジュウカラの巣箱の前に、卵やヒナを襲う天敵、ホンドテンの剥製を置き、親鳥の行動を観察。ホンドテンの剥製を見たシジュウカラは、どの個体も「ピーツピ・ヂヂヂヂ」と組み合わせた。ホンドテンにもモズにも「ピーツピ・ヂヂヂヂ」と鳴くのだから、特定の天敵の種類を示す名詞ではなさそうだ。やはり「警戒して・集まれ」という号令になっている。

2.「警戒」と「集まれ」の両方の意味を理解しているか

2012年6月、巣箱を利用して繁殖した21つがいのシジュウカラに録音した鳴き声をスピーカーから聞かせる実験を行った。

まず「ピーツピ」を聞かせると、シジュウカラはキョロキョロと左右に頭を振り、あたかも警戒対象を探すような仕草を示した。やはり「警戒しろ」という意味になっている。

次に「ヂヂヂヂ」を聞かせると、シジュウカラはスピーカーに近づいてきた。1メートル以内まで接近するのがほとんど。やはり「集まれ」という意味になっている。

「ピーツピ・ヂヂヂヂ」の組み合わせを聞かせると、シジュウカラはキョロキョロと左右に首を振りながら、スピーカーに近づいてきた。「警戒と集合の両方の意味を認識している」と僕には分かった。

3.聞き手のシジュウカラは語順を認識して、意味を理解しているのだろうか。

2015年秋、「ピーツピ・ヂヂヂヂ」と反転させた「ヂヂヂヂ・ピーツピ」を聞かせた場合でシジュウカラの行動に違いがあるか調べてみた。「ヂヂヂヂ・ピーツピ」と聞かせると、首を左右に振る数も大幅に減少し、スピーカーにもほとんど近づいて来なかった。34個の群れでほぼ同じ反応だった。つまり、シジュウカラは語順を認識した上で「ピーツピ・ヂヂヂヂ」の意味を理解していることが分かった。

E.シジュウカラにも“文法能力”がある

シジュウカラは「警戒→集合」という文法のルールに当てはめて、シジュウカラ語とコガラ語の混合文まで理解できることを証明した。

研究結果を論文にまとめてカレント・バイオロジー誌に投稿し、2017年に掲載された。ルー語を通じて、世界で初めて動物の文法能力が解明された。

1.ルー語による文法の証明

シジュウカラに文法のルールを当てはめた“新しい文”を聞かせてみて、理解できればシジュウカラに柔軟な文法能力があるかどうかを確かめられる。“新しい文”の必要条件は、シジュウカラが一度も確実に聞いたことがなく、かつ、彼らの文法ルールに則っていること。

ルー語、ルー大柴が日本語の一部を英語にしたごちゃ混ぜの文章の閃きから、シジュウカラ語とコガラ語をごちゃ混ぜにした“新しい文”の作成方法を思いつく。混群をなしているシジュウカラとコガラはお互いの鳴き声と意味を学習し、シジュウカラ語で「集まれ」は「ヂヂヂヂ」であり、コガラ語では「ディーディー」。鳴き声の響きは全く違うが、お互いそれらが“同義語”であると理解している。「ピーツピ・ディーディー」というシジュウカラ語と外国語のようなコガラ語の混合文は、シジュウカラにとって全く新しい文。この新しい文を“文法ルールを当てはめて”理解できれば、シジュウカラに柔軟な文法能力がある。

2016年10月末、軽井沢の森でシジュウカラの群れを見つけて「ピーツピ・ディーディー」を流してみる。シジュウカラは首を左右にキョロキョロ振りながら、スピーカーに近づいてくる。シジュウカラはシジュウカラ語とコガラ語の組み合わせを理解しているようだ。語順を反転させた「ディーディー・ピーツピ」を流しても、シジュウカラは首をキョロキョロさせることもなくスピーカーにも近づいてこなかった。つまり、文法ルールを当てはめて、ルー語を理解できた。

この発見を確固たるものにするために考え出した反論に対する検証をした。

①「ピーツピ・ヂヂヂヂ」と「ピーツピ・ディーディー」を区別できず、同じ鳴き声だと認識しているのではないかという可能性

追加実験を計画、「ディーディー」を倍速で再生したものも聞かせてみる。倍速にすると「ディディ」のようになり、シジュウカラの「ヂヂヂヂ」により音の特徴が似る。一方、コガラの「ディーディー」との類似度はガクッと落ちる。

実験結果は、シジュウカラは「ヂヂヂヂ」と「ディーディー」には接近するが、倍速再生の「ディディ」には全く近づかなかった。つまり、シジュウカラは「ヂヂヂヂ」に似た音に集合しているのではなく、「ヂヂヂヂ」と「ディーディー」を異なる音だと認識した上で、同じ意味だと理解していたことになる。

②シジュウカラは「ピーツピ」が先に来る音列には警戒しながら集合するが、「ピーツピ」が後にくる音列にはそれをしない。つまり、「ピーツピ」の後ろに来る鳴き声はどんなものでもよくて、音列の中の「ピーツピ」の位置だけを手がかりに行動を変えているという可能性。

実験計画、シジュウカラ語の「ピーツピ」とコガラ語の別の鳴き声を組み合わせる実験。コガラがタカを見つけた時に出す「スィスィスィ」。この声を聞くと鳥たちは一斉に茂みに逃げる。「ピーツピ・スィスィスィ」と「スィスィスィ・ピーツピ」を聞かせてみて、「ピーツピ」が先にあるだけで警戒しながら集まる可能性を検証。

結果は「ピーツピ・スィスィスィ」も「スィスィスィ・ピーツピ」も警戒しながら集まることはなかった。つのり、音列の中の「ピーツピ」の位置に反応したわけではなく、やはり「ピーツピ・ディーディー」をルー語として認識していた。

驚いたのは、ウィキペディアのルー大柴さんのページに、「ルー語によるシジュウカラの言語能力解明」という項目が新たに追加された。

F.翼のジェスチャー

シジュウカラは“翼”でジェスチャーする。翼をパタパタ小刻みに震わせると、「お先にどうぞ」の意味になる。

巣箱で繁殖しているシジュウカラのつがいを観察していると、7割ぐらいの餌やりは、親鳥が単独で行う。1羽で餌を運んできて、1羽で巣箱に入る。雛は餌をもらうとその直後に決まって糞をするので、親鳥はそれを加えて巣箱を出て、遠くまで捨てに行く。

残りの3割くらいはオス・メスで一緒に餌を持ってくる。そうなると、巣箱の入り口が狭いので、2羽同時に入ることができない。そこで役に立つのが翼のジェスチャー。片方の親鳥が翼をパタパタすると、もう片方が先に巣箱に入る。つまり、翼のパタパタで「お先にどうぞ」と言う。

8個のシジュウカラの巣箱の前に張り込み、親鳥のヒナへの餌やりをおよそ320回観察した。

親鳥は単独で餌をやりに来たときはパタパタさせることは一度もなく、つがい相手と同時に餌を運んできた時だけ、巣箱の近くの枝に止まって翼をパタパタさせることに気づいた。つがい相手が見える場所で、つがい相手の方に体を向けてパタパタとやる。すると、それを見たつがい相手のシジュウカラは決まって先に巣箱に入る。一方、パタパタした親鳥は、つがい相手が巣箱に入るのを確認すると翼の動きを止め、そして2番目に餌やりに入る。

観察を重ねると、ジェスチャーするのはメスの場合が圧倒的に多い。メスが翼をパタパタさせるとオスが先に巣箱に入る。メスはオスのイクメン度を査定しているのではないかと僕は考えている。メスにとってはオスが本当にヒナに餌をあげるのか自らの目で確認することが大切なのではないか。

論文にまとめて、カレント・バイオロジー誌に投稿し、受理された。

- カテゴリー

- 自然科学の不思議さ