超・進化論

2024年09月29日(日)

生命40億年 地球のルールに迫る

生命40億年 地球のルールに迫る

著者 NHKスペシャル取材班+緑慎也

講談社

2023年3月6日発行

1800円

[NHKスペシャル] 植物たちには「おしゃべり」をする能力

www.youtube.com/watch?v=94OKuOrqalg&list=PLcynJ47QaWNsHJRVIupWyZEljIsGqhUGL&index=14

植物という不思議な生き方

kojima-dental-office.net/blog/20080814-1149#more-1149

NHKスペシャル「超・進化論」のきっかけは、植物が、他の植物や昆虫たちと、まるで“会話”をするように、離れた相手にメッセージを送っている、コミュニケーションをとっているという研究だった。ディレクター・制作統括 白川裕之は、多様な生命の共存を支える“地球のルール”と“生物多様性の本当の姿”に迫る大型プロジェクトの取材をスタートさせた。

40億年の進化の奇跡を矛盾なく説明が付くことと、複雑な自然の仕組みを全て理解できることの間に大きな隔たりがある。単純な理屈だけではとても捉えきれないような、私たちの想像を超えた生き物たちの奥深い世界を、生き物たちへの敬意を込めて私たち取材班は「超・進化論」という言葉で表した。取材班は、競争だけが支配する世界とはほど遠い“新たな世界”を、人間中心の目線から脱却して、“生き物たちの目線”で切り取ることに注力した。

「超・進化論」は、「ダーウィンの進化論」に反する生物学の知見や対立する考え方を提示するものではなく、ダーウィンが明らかにした生物進化の物語のその先に広がる、生物たちの知られざる能力や多様な生命の共存を支える未知なる仕組みを描こうとするプロジェクト。このプロジェクトは、人類がまだ解消し切れていない地球の深遠な仕組みを描こうというチャレンジ。ダーウィンの時代にはまだ確立されていなかった、「生態系」という概念=多様な生き物同士の複雑な関係性についての理解にも踏み込んだ。

植物、昆虫、微生物を通して科学者たちが対峙する深遠な世界のその先に、今までとは違う視点から地球を見つめ、人類の生き方を考えるための新しいビジョンを見つけ出していきたい。

遺伝子レベルで深い共生関係を築いた好気性細菌やシアノバクテリアの名残が今日全ての生物が細胞内に持っているミトコンドリアや、光合成を行う植物が細胞内に持っている葉緑体。約4万年前に絶滅したネアンデルタール人の遺伝子の一部は、われわれホモ・サピエンスにも交配を通じて受け継がれている。

進化を引き起こす原動力として、垂直伝播だけではなく水平伝播や別種との交配も重要な役割果たしてきたのなら、進化の道筋のイメージは系統「樹」よりも系統「網」のほうが実像に近い。さらに、ダーウィン以来の進化の系統樹を異種間のネットワークの3次元にアップデートしたい。

【ダーウィンの進化論】

ダーウィンが唱えた本来の「進化論」の基本的な考え方は、今も全く色あせることはなく、偉大な理論として君臨している。生き物の進化の仕組みを矛盾なくシンプルに説明している。厳しい生存競争の中で、生存に有利な個体が生き残り、子孫を残す。それを長い年月をかけて繰り返すことで、生物は徐々に変化していくという、進化のルール。

しかし、誤解も生みやすい。生物の進化論をそのまま人間社会に当てはめようとすることは誤りであり、ダーウィンは「生存競争」という言葉を、個体同士の争いや奪い合いではなく、あくまで生存や繁殖において、有利不利が生じる要因としての広い意味で使っている。

【常識が180度くつがえるような驚きの研究成果】

・植物が、周りの生き物とコミュニケーションをとっているという事実

・森の中で、競争ばかりしていると思われてきた植物たちが地下のネットワークでつながって物質のやりとりをしているという事実

・アリの群れの中には、アリ以外のなんと100種以上もの様々な生き物が暮らしているという事実

・微生物たちは、植物や動物などあらゆる生物の中に棲み着くことで、宿主の体の一部を代わりに作ったり、栄養の吸収を助けたりと生存を助けているばかりか、相手の“気分”や“性格”を変えて行動をコントロールしているという事実

A.植物

陸上の全生物の重さを足し合わせると470ギガトンにのぼる。そのうち、人間が0.01%、動物を全て合わせても0.1%、菌類や細菌など微生物を合わせても4.5%にすぎない。それに対して、植物は95%を占め、大繁栄している。

驚異の感覚と会話力を持つ植物は、競争だけではない、支え合いの世界を築いてきた。植物は高度な知性などとはほど遠く、人間よりもずっと下等な存在と考えられてきたが、私たちは植物が持つ驚異的な能力に注目した。植物が周りの環境の変化を感じとるために数十ものセンサーを持っていることを、最先端の科学が明らかにした。触られたり、食べられたりしたことを敏感に感知し、“音を聞く”ことすらできる。植物たちは、離れた別の植物と“おしゃべり”もしている。さらに、多様な植物が暮らす森の地下には、支え合いの世界(種を超え、弱きを助ける地下ネットワーク)が広がっていることも分かってきた。

a.植物は環境の変化を敏感に感知

1.損傷を察知する ①世界で初めて植物の刺激への反応を可視化

①世界で初めて植物の刺激への反応を可視化

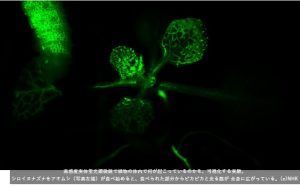

2018年、埼玉大学教授の豊田正嗣さんが、アメリカの有力科学誌「サイエンス」に「植物が虫に食べられた時、植物の体内で何が起こっているのかを高感度実体蛍光顕微鏡を使い世界で初めて明らかにした」論文を発表した。アブラナ科のシロイヌナズナの葉の上に乗せたアオムシ(モンシロチョウの幼虫)が葉っぱをむしゃむしゃと食べ始めると、ピカピカと光る筋が、食べられた葉からシロイヌナズナの全身に走り始める。「食べられている!」という情報が全身に伝えられている。もっと驚いたのは、葉をハサミで切った時の反応。葉を1枚傷つけると、光の筋がわずか1分程度で切断された部位から遠くの傷のない葉まで全身に届いた。

【可視化できたのは、科学的な発光よりも遙かに明るい蛍光の原理を用いたこと】

光ったのは、GFP(緑色蛍光タンパク質)、1962年に下村脩博士によってオワンクラゲから発見された分子。

過去の研究では、カルシウムイオン濃度の上昇を発光現象で確認していたが、暗すぎて超高感度の検出器を使っても刺激を与えた部位近くの狭い範囲が何とか見える程度だった。

②カルシウムイオン濃度が上昇する仕組み

私たちはシロイヌナズナの細胞の中でカルシウムイオン濃度が上昇する仕組みを明らかにした。シロイヌナズナの細胞に組み込んだのは、カルシウムイオンと結合するとGFPが光り始めるタンパク質。葉っぱが虫にかじられて傷つくと、その部位でアミノ酸の一種であるグルタミン酸の濃度が上がる。これによって、細胞表面のカルシウムイオンを通す扉が開き、細胞外にある豊富なカルシウムイオンが細胞の中に一挙に流れ込む。カルシウムイオンのシグナルは葉から「師管」を使って全身へ伝わることがピカピカ光る光の筋で分かる。

③カルシウムイオンチャンネル

神経を持っていないはずの植物にもカルシウムイオンチャンネルが存在することが意外だった。葉を傷つけられたシロイヌナズナの太い葉脈から細い葉脈へと情報が伝わる様子は、動物の中枢神経から末梢神経へ情報が伝わる様子に似ている。

植物の場合、師管が血管と神経の両方の役割を担っている。師管は、光合成により作られた糖などの養分を葉、茎、根へ運ぶ。ちなみに根から吸い上げた水や栄養分を運ぶ管は導管と呼ばれる。

動物の場合、全身に栄養分を運ぶ通り道は血管。グルタミン酸とカルシウムイオンを神経伝達に使っている。

しかし、両者には異なる点もある。動物の神経細胞の最大の特徴は長い。ヒトの座骨神経の場合、腰のあたりから伸びた神経細胞が1メートル以上あり、足の先まで伸びている。一方、植物の情報伝達の中心的な役割を担っている師管は、電車の車両のように連結された細胞から構成されている。細胞と細胞の境目に師孔と呼ばれる小さな穴がたくさんあり、その中を養分が通っていく。カルシウムの信号は師管を構成する細胞の膜を伝わる。

もう一つ大きく異なるのは情報伝達の速度。動物の場合、筋肉につながる神経細胞の情報伝達の速度は1秒間に数十メートル。一方、植物の場合、虫にかじられたという情報は1秒間に1ミリメートルしか進まない。

④複雑化した動物に対し植物は単純さを保った

動物は、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の五感の他、温度感覚、痛覚、平衡感覚、回転感覚などがある。そのため細胞の種類も豊富。ところが植物は細胞の種類が多くなく、一つの細胞が複数の機能を担っている。

細胞の種類を増やして複雑化してきた動物。細胞の種類を最低限に絞り、単純な構造を保ったままの植物。動物は植物のように簡単に自らの組織を再生することはできない。

植物も動物も生命を維持するための重要な情報を伝える仕組みを、構造や速度に違いはあるが持っている。植物は動物と遜色ないくらいの高度な能力を持っている。

⑤【インタビュー1 豊田正嗣】

豊田さんは、将来、植物と動物を区別する考え方はなくなるかもしれないと考えている。 動けない植物は、身に迫る環境の変化を、敏感に感じとるように進化してきた。雨の一粒一粒をしっかり感知して反応する。雨粒には病原菌が含まれる場合があり、感染に備え、防御を固めるためではないかと考えられる。「植物が動かないと言っても、動物の動きとは時間スケールの違いしかないと考えている。ツル性の植物は、何か捕まる場所を探すために回旋運動をしながら周囲の枝などに巻き付く。動物に比べればゆっくりだが、動かないわけではない。植物と動物に本質的な差はないと考えている。

「食べられている!」という情報を受け取った場所では、虫が食べると消化不良を起こさせる物質が作られる。全身で虫に対する防御物質を作って、更なる攻撃に備える。植物は1カ所でもかじられたら、全身に警報を送って、虫にとっての“毒”を作り、次の攻撃に備える。外敵の攻撃をなされるがままじっと耐え忍んでいるわけではない。

2.植物は「音」や「唾液」でも相手を認識していた

①昆虫に食べられる音を「聞いている」とする実験結果

2014年、アメリカ・トレド大学環境科学部教授のハイディ・アペルさんらのチームは、アメリカ・ミズーリ大学生物学科のレックス・コクロフト教授と、植物が昆虫に食べられる音を「聞いている」とする論文を発表した。この研究は、2007年、私がミズーリ大学に赴任してコクロフト教授に挨拶した時にスタートした。

シロイヌナズナをかじる音を再現した振動のあるなしの2グループに分けて実験した。どちらにもアオムシを置いていない。かじる音の振動を体験させたグループは、静かな環境に置いていたグループに比べて、化学的な分析により30%も防御物質の分泌量が多いことが分かった。植物はかじる音に反応して、昆虫に対して自らを防御するためのグルコシノレートの分泌量を増やしている。植物が分泌量を増やすと、昆虫は耐えきれずに立ち去ってしまう。

【ミズーリ大学コクロフト教授の研究内容】

昆虫同士のコミュニケーション、特にヨコバイが葉を震わせて仲間にどんなメッセージを送っているのか。葉をかじる音を記録するために、マイクロフォンを置くわけにはいかないので、葉に光を反射するテープを貼り付け、それにレーザー光を当て、反射光の変化から、葉を揺らす震動を検出していた。

②害のある音とそうでない音を聞き分けている

次に、穏やかな風とヨコバイの交尾期の鳴き声の振動を体験させたが、グルコシノレートを増やすことはなかった。ヨコバイは、葉を食べることはない。ヨコバイの交尾期の鳴き声は周波数だけ見ればかじる音と非常に似ているが、アオムシが葉をかじる音のようなリズミカルパターンは示さない。シロイヌナズナは、自分に害のある音と、風や自分を食べない昆虫の鳴き声など害のない音を区別している。植物には自らの生存にとって大きな意味を持つ空気の振動のパターン、すなわち音を感知する機能がある。

③「唾液」により食べている相手を特定

昆虫に葉をかじられるなど攻撃を受けた時、かじり跡に残された唾液に反応して、全身に植物ホルモンを送って、まだダメージを受けていない部分に危機を知らせることや、唾液の種類から昆虫を特定し、その昆虫に合わせた防御物質を作る。

④【インタビュー2】 ハイディ・アベル

植物は、動物が持っているような複雑な器官を持っていないが、昆虫、風、雨粒などの環境の音に注意を払っている。音以外にも、光、温度、重力、化学物質、病原体など20を超える数十ものセンサーを持っていて、彼らなりの方法で環境の変化を感知し、対処している。音は他の手段に比べて情報伝達のスピードが圧倒的に速い。

植物は昆虫からの攻撃をどう防御しているのかを私は科学的な側面から解き明かしたいと考えている。昆虫やその他の病原菌から自らの身を守るため防御物質や治療薬を作ってきた。人類はそれを借用している。

b.植物が発する“会話物質”

植物はかなりの“おしゃべり”。科学は今、植物の“おしゃべり”を解読し始めたばかり。

1.周囲に危険を知らせるメッセージ

①シラカバ

東フィンランド大学環境・生物科学部教授のジェームス・ブランドさんが、植物が“おしゃべり”している事実を突き止めた。

フィンランドの森に生育するシラカバはしばしば虫の大発生に襲われる。ダメージを受けた周囲のシラカバがそれほどダメージを受けていないという現象に注目した。虫に食べられたシラカバの葉の周囲の空気を集めて分析したところ、食べられていないシラカバとは明らかに異なる様々な化学物質が放出されていた。

植食性昆虫に葉をかじられた植物は、幾つかの揮発性の化学物質を放出する。この化学物質のブレンドが、植物の会話物質。「私は今、植食性昆虫に攻撃されている。あなたも攻撃されるかもしれない。早く準備して」と危険を知らせるメッセージを送っている。

②シロイヌナズナ

私たちは筑波大学の木下奈都子さんの協力を得て植物同士がコミュニケーションをする様子リアルタイムで可視化した。虫に食べられて防御反応を起こすと光るように仕掛けた複数のシロイヌナズナ。

空気を通す仕切りで二つの区画に分け、片方のシロイヌナズナにだけ青虫を一緒に入れ、片方だけが食べられる設計。アオムシが葉を食べ始めると、それを感じたナズナが防御反応を起こして光り始めた。驚くのは、虫のいない方のナズナまでも光り始めた。虫に食べられた植物が、「虫に食べられている!」というメッセージを周囲の植物に伝えている。メッセージを受け取った植物は、ある遺伝子の発現量を増やして、虫に対する防御に関連する化学物質を増やす。さらに驚くことに、種を越えて交わされている。

③山火事

森で山火事が発生すると、燃えた木から立ち上がる煙に「カリキン」が含まれることが確かめられている。森の一帯がカリキンを含む煙にさらされると、地中で眠っていた特定の草木の種が一斉に発芽する。

2.植物が呼び寄せたのはボディーガードの昆虫

植物が、自分を食べる虫の天敵を植物がメッセージを発して「ボディガード」として呼び寄せる不思議な現象は、100を超え、今でも増え続けている。植物は動けないが、様々な生き物に働きかけていて、とてもアクティブ。私たちの知らない世界が広がっている。その豊かな世界の一端を、科学の進歩と科学者の情熱によって垣間見ることができるようになった。

①リママメの葉がナミハダニを食べるチリカブリダニを引き寄せる

1983年にワーゲニンゲン農科大学のモーリス・サベリス博士らは、ナミハダニにより食害されたリママメが、揮発性物質=SOS物質を出してチリカブリダニを呼び寄せていることを指摘する論文を発表した。SOSシグナルも特定された。

②植物が匂い物質を使って会話するという概念が確立

京都大学名誉教授の高林純示さんは、1988年にオランダに渡り、モーリス・サベリス博士の弟子らによって新たなプロジェクトがスタートしたばかりのチームに加わり、リママメ、ナミハダニ、チリカブリダニを対象に研究した。

高林さんと近畿大学農学部講師の米谷衣代さんが、「視力の悪い肉食性昆虫が、数ミリ程度の小さな植食性昆虫をいったいどのようにして見つけ出しているのか」という謎を解き明かした。2000年に植物間コミュニケーションを裏付ける研究成果を「ネイチャー」誌に発表した。

リママメの葉を旺盛にナミハダニが食べる一方、それをチリカブリダニが好んで食べる。ナミハダニに食べられたリママメの葉が揮発性の化学物質を放出し、チリカブリダニがその匂いに引き寄せられることを突き止めた。また、微量の化学物質の検出や遺伝子解析技術の進歩により、そのSOSシグナルを「立ち聞き」した健全なリママメの葉も、ハダニに食われなくなったこと、そして毒物質を作るなど防衛に関わる遺伝子が活性化していることも確かめた。

リママメがナミハダニにかじられた葉だけではなく、全身でSOSシグナルを出す。私たちは怪我をすると免疫系が働いて、怪我の部位が痛むだけではなく発熱するなど全身での反応が起きる。植物も一部のダメージに全身で対応する仕組みがある。

それから20年経ち、研究は発展している。微妙な匂いを植物は嗅ぎ分け、自分を害することのない虫にかじられて作られた匂い物質には反応しないと報告している。

②ヤナギの葉はヤナギルリハムシ成虫か幼虫かも区別する

私たち取材班は今回、高林さんと米谷さんの協力を得て、ヤナギ、ヤナギルリハムシ、カメノコテントウムシを用いて実験した。Y字型の特殊なガラス管を用いて、両方の葉の手前に衝立を置き目で確認できないように、送風機を取り付け空気の中の手がかりを得られる仕組みとした。カメノコテントウムシは、成虫に食べられた葉には引き寄せられず、自分の獲物である幼虫が食べたヤナギの葉にだけ引き寄せられた。ヤナギがSOSのメッセージを発したと考えられる。傷ついた葉っぱから出るのは、揮発性のテルペノイドといった化学物質。そのブレンドの比率の違いにより、ヤナギは同じ昆虫の成虫か幼虫かも区別する。植物は化学物質を組み合わせることによって、あるいはその比率を変えることで情報を作りだしている。

③農薬の代わりに植物のSOSシグナルで作物を守る

黒大豆、黄大豆は、近くに自生するセイタカアワダチソウの草刈りの匂いを経験させると、虫に食べられる割合は4割程度小さかった。「草刈りの匂い=危険な匂い」によって防御を固めたからだと考えられる。自然界のコミュニケーションを利用する農業が、農薬を利用する農業よりも環境に優しいの確か。

④インタビュー3 高林純示

植物はSOSシグナルとして働く匂い物質を出して、その虫の天敵を呼び寄せることもあれば、他の植物とは匂い物質でお互いにメッセージをやりとりすることもある。

植物が匂いを検出する感度は、動物の嗅覚に引けをとらない。植物には脳もなければ鼻もない。動物の常識では考えられない。しかし、動物の常識が通用しないのが植物の世界。

キャベツがコナガの幼虫に食べられた時に出す匂い物質と、モンシロチョウの幼虫に食べられた時の匂い物質では、そのブレンドに違いがある。私たちの鼻ではその違いを認識できないが、コナガコマユバチはちゃんと嗅ぎ分けて飛んでいく。

世界は「緑」の理由は、肉食動物や肉食昆虫などの捕食者がいることによって、植物が有り余っているからである。この考えを1960年にアメリカ・ミシガン大学の生態学者ヘアストン、スミス、スロボトキンが提唱し、その頭文字をとってHSS仮説と呼ばれている。植物の積極的な役割については言及されていなかった。

しかし、近年、捕食者を呼んで自ら身を守っている植物の姿が明らかになり、植物自身の積極的な働きがあるから、植物が有り余るほど存在する。

3.オゾンの増加や温暖化で植物たちのメッセージに異変

東フィンランド大学環境・生物科学部教授のジェームス・ブランドさんによれば、オゾン増加や温暖化などによって植物のコミュニケーションに異変が起きている。環境の変化を感じた植物が、周囲の他の植物に何かを知らせる化学物質を大量に放出している。

温暖化も植物と植物、そして植物と昆虫との関係に影響を与える可能性がある。

c.花の誕生によって地球生命史の大転換を迎える

花は、恐竜時代に初めて誕生し、恐竜時代の後期・白亜紀に生物種が劇的に増加し、多様性が高まった。

1.虫に食べられるだけの受け身から虫を運び手とする積極利用へ

中国科学院南京地質古生物研究所の蔡晨陽さんが白亜紀、約9800万年前の甲虫を閉じこめた琥珀化石をミャンマーで発見した。体には花粉をたっぷりつけていた。レーザー顕微鏡で見ると、糞の中に花粉がつまっていて、当時の昆虫が花粉を好んで食べていたことが分かった。植物は虫とのこの画期的な関係によって、効率よく確実に子孫を残すことができるようになった。

2.花の誕生が多様性を高める

花の誕生をきっかけに、生き物たちの進化が一気に加速する。陸上生物の総数が一気に10倍となり、多様性が高まる。花を持つ被子植物と虫との相互作用による「共進化」が、多様性を高める大きな要因となった。虫が好むような甘い蜜を出したり、虫にとってより目立つような華やかな色の花をつけたりする植物が生まれた。虫は花の蜜に辿り着きやすいような形に進化したり、小さな花に確実に辿り着くためにより高度な飛翔能力進化させた。

さらに多様性を高めるもう一つの要因は、被子植物が子孫を作るスピード。裸子植物の場合、受粉から受精まで1年近くかかるが、被子植物では、わずか数時間から数日に短縮している。世代交代が速ければ、進化のスピードも上がる。

その後、昆虫を食べる哺乳類が多様化。花からできる栄養豊富な果実は、霊長類の進化を加速させる一因となった。

d.地下に広がる知られざるネットワーク

森の中の植物たちは、光や栄養分を巡ってお互いに競争していると考えられてきたが、実際には地面の下には種を超えて養分をシェアし支え合う仕組みが存在し、協力し合っている。

1.菌根菌を介して森の木々同士がつながっている

カナダ・アルバータ大学助教のジャスティン・カーストさんは、菌糸を介して森の木々同士がつながっていると発表した。菌根菌との繋がりが密である木々のほうが、あまり繋がりのない木々より活発に生長することを明らかにした。

植物の8割以上が、地下で菌、キノコを作り出す地下の微生物とつながって暮らしている。お互いに栄養をやりとりする「菌根」と呼ばれる関係。多くの植物は、水分、窒素やリンなどの栄養分を菌から受け取る。一方、菌は植物が光合成により作り出す糖などの養分を受け取る。植物は、菌根菌との共生関係のおかげで上陸に成功した。

2.地下に広がる植物たちをつなぐネットワークが他者を助ける

「植物は隣の植物と、太陽光や土壌中の栄養分をめぐって競っている」がこれまでの常識だった。2016年『サイエンス』に、ワイツマン科学研究所植物環境科学部門主任研究員(イスラエル)のタミル・クラインさんが、これまでの常識に疑問を投げかける「森の木々は地下のネットワークを介して協力している可能性を指摘した」論文を発表をした。

①トウヒの大木のから周りに生えていた木々へ二酸化炭素が運ばれた

実験はスイスの広大な温帯林で行われた。森に自生するトウヒに巨大なクレーン車を使って40メートルの高さから二酸化炭素を噴射して葉に浴びせ、しばらく後で根などを採取した。木々が光合成で作った養分の流れを自然界に存在する炭素12Cの代わりに13Cを持つ特殊な二酸化炭素を使って分析した。結果、トウヒの根からはもちろん、周りに生えていたオーク、マツ、ブナなどの木の根からも検出された。木と木の間で養分のやりとりが行われていた。

②菌糸を通して養分が送られていることが確認

こうした仕組みを詳しく確かめるためにさらに実験を行った。土で満たした容器を3つに区分け、真ん中に松、その両端にカシノキを植えた。一方は完全にプラスチックで仕切り、もう一つは根は通さないが菌糸を通じてつながるようにメッシュにした。さらに松だけが光合成を行え、両端のカシノキは黒い布で覆った。6ヶ月後、完全に仕切られたカシノキは全ての葉を落としていた。もう一方は光合成ができなかったにもかかわらず健康を保っていた。13Cを持つ特殊な二酸化炭素を使って養分の流れを調べてみると、菌糸を通して養分が送られていることが確認された。複数の種類の根をつなぐ生き物が菌根菌。植物から有機物をもらう一方、リンや窒素など土壌中の無機物を植物へ提供する。

③光合成が盛んな木がそうでない木を助ける

森の暗い日陰に生える小さな幼木も、地下のネットワークを通じて、周りの大木から養分を得ている可能性がある。

イスラエルなど地中海性の森林では、マツは冬に、オークは春や夏に活発に光合成を行う。冬はマツからオークへ、春から夏はオークからマツへ炭素が移動している。季節毎に活発な時期が異なる木々が炭素を融通し合いお互いにとって厳しい季節を乗り切ろうとしている。マツは地下の浅いところに根を張り、オークは地下のより深いところに根を張る。地下空間を棲み分け、菌根菌のネットワークを通じて、よい協力関係を築いている。

④インタビュー4 タミル・クライン

近年、気候変動による熱波、干ばつなどの異常気象の深刻化、あるいは人的要因による伐採、山火事などの多発のため、森林はかつてないストレスにさらされている。森林が大規模に破壊されると、地下のネットワークが働かなくなって、若い木が育たなくなる。植物に頼って生きる動物に悪影響がないとは考えられない。もちろんわれわれ人類も。

B.昆虫

地球上の全生物の種数は200万種。そのうちヒト属で現存するのはホモ・サピエンスの1種だけ。哺乳類は、6000種、植物は40万種。だが昆虫は分かっているものだけで100万種を超える。全生物種の半分以上を占めている。

昆虫は地球上に100京匹いると見積もられている。世界人口は80億人だから、昆虫は人間の1億倍以上、平均すると1平方メートルに約6600匹(上空、地下を含む)いることになる。昆虫がこれほど数を増やせた背景に、全生物を支えてきた奇跡の能力、飛翔力や完全変態など、適応ができる特殊な能力が関わっているのは間違いない。もう一つ見落としてはならない重要な要素が、“昆虫は小さい”ということ。小さい分、食べ物は少ない量で、狭い空間に棲める。資源を分け合って数多く暮らせる。

研究者たちは、「昆虫は人間がいなくても生きていけるが、人間は昆虫がいなければ生きていけない」と話す。

植物と切っても切れない関係にあるのが昆虫。世界を繁栄させた昆虫の能力の秘密に迫る。昆虫のどの種がどんな役割を果たしているのか、まだまったく分かっていない。昆虫が身につけてきた驚異の能力の解明は、まだ始まったばかり。しかし、最先端科学のおかげで、昆虫もまた植物と同様、私たちに新たな“地球のルール”に近づく手がかりを与えてくれる。人間の活動によって、毎年2.5%のスピードで昆虫が姿を消している。

飛翔、完全変態、異なる種同士の共生、地球規模の生態系を支える働きなど、

a.飛翔力

昆虫は地球上で最初に飛んだ生物、飛び始めたのは今から3億5000年前の頃。鳥が飛び始める2億年前、誰もまだ空を飛んでいなかった。

昆虫の祖先が海から淡水域を経て、陸地に現れたのは今から4億年前。脊椎動物の祖先より4000万年ほど早い。歩いて移動し、シダの原始的な花粉を食べていた。やがて体が劇的に変化させたものが現れる。トンボ型の翅を手に入れた昆虫が、上空の開けたフロンティアを一気に支配し、生息地を広げ、あらゆる空間に適応していった。昆虫の9割以上が空を飛ぶ。昆虫は、特殊なテクニックを獲得し、鳥や飛行機とはまったく異なる独自の方法で飛んでいる。翅も、飛翔力の大きさも、飛び方も、多種多様。

翅のない昆虫と翅を持つ昆虫の中間段階の化石が発見されていないため、翅を獲得する前後の進化が分かっていない。

1.マルハナバチのパラドックス

1930年代、空気力学を専門とするエンジニアは、「マルハナバチの翅は、体の大きさに対する割合で比べると、鳥の翼よりかなり小さいから、自分の体重を宙に持ち上げられるほどの揚力を生み出せない。もしハチが鳥と同じ飛び方をしたら落ちてしまうことになる」と指摘した。つまり、マルハナバチは空気力学上、飛べるはずがない。しかし実際には、飛ぶだけではなく、空中に止まったり、急旋回したりなど、とても上手に飛ぶ。

2.鳥とは全く違う独自のメカニズムで飛ぶ

イギリス・王立獣医大学教授(比較生態力学)のリチャード・ボンフリーさんは、昆虫の飛翔の原理を工学的に研究し、飛行機とも鳥とも異なる昆虫独特の飛び方を明らかにした。

①最新のデジタル技術が捉えた昆虫の飛翔

ボンフリーさんの共同研究者、サイモン・ウォーカーさんが最新鋭の装置、1秒間に2000コマの画像を撮影可能な超高速カメラ10台で様々な角度から撮影する仕組みを開発した。

ボンフリーさんたちは、昆虫たちが自由な状態で飛んでいる姿を観察するため、無害な煙を発生させた50センチ×50センチの風洞の中を飛んでもらい、高速カメラを使って、翅の動きを正確に立体的に捉えた。

②鳥ではありえない昆虫の飛翔の秘密が明らかに

マルハナバチは、1秒間に185回も羽ばたいていた。羽ばたきを観察すると、翅を単純に打ち下ろすのではなく根元からねじる特殊な動きをしていることが分かった。

マルハナバチは空気力学的には非効率的な飛び方をしていた。翅を左右連動させずにバラバラに動かしていた。無駄な羽ばたき方が可能なのは、大きな胸部をもち、栄養価の高い蜜をエネルギー源として利用できるから。効率を犠牲にする代わりに、高度な操作性を得ていた。

③「前縁渦」の発見

縁渦が発見されたのは1990年代後半。可視化した空気の流れを見ると、翅の前の縁に沿って渦ができている。これが前縁渦。これは翅の上側の表面にできるため、下側より気圧が低くなり翅は吸い上げられ、揚力となる。昆虫が空を飛ぶのに必要な上向きの力を得る。

渦が生み出す上向きの力は一瞬にして消えてしまうため、飛ぶためには常に渦を作り続けないといけないから、1秒間に200回近くもの超高速で羽ばたいている。

b.完全変態

昆虫が、4億年の進化の中で革新的な発明となる、幼虫から成虫へ別の生き物のように生まれ変わる“魔法”、完全変態を獲得したのは3億年前と考えられている。翅を手に入れてから約5000年後。

1.完全変態は爆発的に種の数を増やした

現在100万種あまりいる昆虫の中で、幼虫、サナギ、成虫とまるで別の生き物のように変わる完全変態する種は89万種、他の生き物にはない圧倒的な多様性を実現した。

完全変態をしないバッタやカマキリの場合、成虫と幼虫はほぼ同じ場所に棲み、同じものを食べる。棲む環境が限られているので、種類も限られている。

一方、完全変態する幼虫はどんな場所にも潜り込める。イモムシ型の幼虫は、成虫と同じような姿では動きがとれないような、木、朽ちた木、土、葉、実などあらゆるものの中へ入り込める。そして、種ごとに細かく棲み分けて、餌を得て、早く成長する。

2.変態するサナギの中で何が起こっているのか?

①異分野の研究者と共同で謎に迫る

完全変態は、生物界最大のミステリーのひとつ。私たち取材班は、2人の専門家の協力を得て、長い間謎のベールに包まれていたサナギの内部の特殊撮影を試みた。

1人は、イギリスのマンチェスター大学教授のフィリップ・ウィザースさん。マイクロCTスキャナーの専門家。一般的な解像度は1ミリメートルだが、マイクロCTスキャナーは1000分の1ミリメートルという高解像度。もう一人は、ドイツのグライフスヴァルト大学教授、動物生理学者のフィリップ・レーマンさん。

これまでは昆虫の内部構造を知るには解剖など体を傷つける他なく、成長過程を時系列に沿って長期的に観察するのが難しかったが、マイクロCTスキャナーを使い、内蔵などを傷つけずに体の内部の様子を3Dで細かく調べることができた。

今回スキャンするサナギはモンシロチョウの仲間のシロチョウの一種。サナギの内部の成虫になるまでの10日間の変化を詳細に追った。サナギになったばかりの体は軟らかく、全ての器官がおぼろげで、はつきりした境界を見つけるのが困難だった。ウィザースの研究室にいるマシュー・ローソンさんが手作業で切り分け、レーマンさんが、過去の解剖学の論文を頼りに、どの部位がどの器官に該当するかを慎重に判断していった。

②誰も見たことのない完全変態をマイクロCTスキャン

脳や飛翔筋など重要な臓器はごく初期から作り始め、内臓は幼虫の腸を利用して最後に仕上げる。まるで精密な設計図に従って精密機械を作るかのように、10日間という時間の中で、見事に大人の体に作り変えていく。

・0日目、サナギになった当日。

体を貫くピンク色の部分は腸。

体の後ろ半分にあるオレンジ色の部分は動くために使う筋肉。

這って移動し食べる幼虫らしい構造。

体全体を取り囲むのは脂肪体と呼ばれる脂肪を貯蔵する部分で、

成虫の身体をつくるエネルギーのもとになる。

・3日目、劇的な変化が見られる。

脳が格段に大きくなった。

幼虫に比べて、成虫は花や繁殖相手を見分けるための視覚や、

敵から身を守ったりするための判断力が必要になる。

翅ができるのはずっと後なのに、飛翔筋が胸に現れれる。

成虫にとって非常に重要である上、大がかりに作り変えるので、

かなり早い段階から作り始める必要ががある。

・6日目、飛翔筋はわずか3日間で胸の大部分を占めるほど立派な筋肉に発達した。

何の運動もせずに、この短期間は人間では考えられない。

飛翔筋より遅れて大きな翅が誕生した。

・8日目、腸の後に、水分や養分をこしとる器官、マルピーギ管が出現。

花の蜜を摂取する成虫の内臓ができあがる。

・9日目、羽化の前日に成虫の体が完成した。

c.昆虫は小さい

1.アリは複雑な社会を作る

小さな昆虫が進化する中、9000万年前、人間顔負けの社会を作って、爆発的に種を増やした昆虫が現れる。

ハキリアリは葉を切って巣に運び、菌を植え付け、キノコを育て、食料にしている。一つの巣に100万匹も暮らす。それぞれのアリは、行列を敵から守る係、葉をカットして運ぶ係、キノコの世話をする係などの役割を分担している。アリは複雑な社会を作ることで、大集団での暮らしを可能にするように進化した。

①アリの一家に居候する不思議な昆虫たち

アリの集団に混じって暮らす昆虫は「好蟻性昆虫」と呼ばれ、その目当ては棲処と食べ物のおこぼれ。しかし、アリと一緒に暮らせるというのは、とても不思議なこと。ほとんどのアリの群れは、みな同じ女王アリから生まれた一つの家族。驚くことに、1万種以上いるアリの、しかも家族毎に異なる匂いを持ち、触覚で匂いを嗅げば瞬時に家族かどうかが判断できる。家族でなければ襲われ、時には食べられてしまう。アリは非常に排他的な昆虫。好蟻性昆虫がアリを騙すテクニックを進化させた。アリの匂い物質を奪い取って自分の身体につける方法は「科学隠遁」、匂い物質を自分で創りだし理を騙す「科学擬態」。

アリが多種多様な居候を抱えていけるのは、アリの社会が極めて安定し、生活に余裕があるからだと考えられている。居候はアリに対して圧倒的に数が少ない。アリにとって少数の敵を排除するシステムを作るのは無駄が大きい。だから勝手に棲みつかれても、されるに任せているのかもしれない。

②絶対相利共生

学術的には、寄生は共生の一つの形。異なる生き物がお互いによい影響を与え合う関係を共生と呼び、一方が利益を享受して、もう片方が害を被るような関係を寄生と呼ぶ。

典型的な共生は、ミツバアリとアリノタカラの例。お互いがお互いなしでは生きていけない関係は例外中の例外。

最新の研究によって、アリもまた、居候から恩恵を受けているケースもあることが分かってきた。一生を地下で暮らすミツバアリの巣に居候するのが「アリノタカラ」。カイガラムシの仲間で体長1ミリほどの昆虫。目はなく、自分ではほとんど移動することはできない。代わりにミツバアリがくわえて草の根まで運んでくれる。アリノタカラはその根から出る汁を吸って生きている。一方、ミツバアリの主食は、アリノタカラが排泄する糖分。

お互いがお互いなしには生きていけない。「絶対相利共生」と呼ばれる。その関係の深さを象徴する出来事がある。ミツバアリが唯一、地上に出る時。新女王が生まれ育った巣を離れ、新しい自分の家族を作るため、新天地で生きていくためのパートナーとして、アリノタカラを1匹だけくわえ連れて飛び立つ。家族でもない、種さえ違うのに、世界中の誰よりも大切な相手という不思議。そして、新しい場所で、互いに1匹から、再び何千、何万という大家族を作っていく。

③警告色は世界一様ではない

世界のあちこちに調査旅行に出かけるうち、私は、人がどんな色模様に怖いと感じるかは本能的ではなく、後天的に決まっている部分が大きいと感じるようになった。例えば、警告色も地域によって傾向が異なる。アジアやアフリカの警告色は、いわゆる虎柄の、黄色かオレンジと黒のストライプの模様が多い。南米では赤が多く、他の地域ではまた別の色。

2.ハナアブの大移動

イギリス・エクセター大学上級講師カール・ウットンさんは、毎年数百万匹ものハナアブが標高2300メートルのピレネー山脈を越え、最長2000キロも移動していることを突き止めた。寒さに弱いハナアブは、地中海沿岸などヨーロッパ南部で冬を越す。春、花の季節に合わせて北へ移動し、植物の授粉を助けながら世代を重ね、数を増やす。そして秋、再び南に下る。イギリスでは年間で40億匹ものハナアブが行き来している。ハナアブは太陽の位置を基準に進むべき方向決めている。渡りをするハナアブと、渡りをしないハナアブでは1500以上の遺伝子に違いがある。

移動中に運ぶ花粉の数は、推定30億から190億個。花粉をつけたハナアブの数百キロの移動が、植物の遺伝的多様性や繁殖に大きく貢献している。花に合わせて子孫を残そうとするハナアブの、季節への適応が、生態系や人の生活を人知れず支えている。ハナアブが自然界で果たしている役割は、花粉を運ぶ送粉者だけではなく、アブラムシを食べる害虫駆除や鳥などの食べ物でもある。

d.地球規模の生態系を支える働き

シロアリは、2億年前に現れた原始的な昆虫。熱帯から乾燥地帯まで、世界中に広く棲んでいる。地球の気候変動から環境を守る、重要な役割を持つ。

1.シロアリが熱帯雨林の有機物の半分以上を分解

多くの人はシロアリを害虫であると考えている。しかし、植物の主成分であるセルロースを分解できる数少ない虫であるシロアリは、枯れ木や朽ち木を分解し土に返し、その栄養分を利用して新たな植物が育つ。さらに、草食動物の糞まで食べて分解する。フンコロガシが利用するのは新鮮な糞だけだが、シロアリは古い糞も処理できる。地球が草食動物の糞で埋もれず済んでいるのは、シロアリのおかげといっても過言ではない。

これまでは菌類がほとんどの有機物を分解しているというのが常識だったが、シロアリこそが分解者だった。シロアリは地表に小高く盛り上がったアリ塚を作る。その傍らには多くの場合、種々様々な木々が生える。アリ塚には、シロアリが枯れ木や朽ちた木を分解し濃縮した栄養分、そして水分が豊富に蓄えられている。

2.シロアリが土壌の水分を保持し、干ばつの影響を緩和する役割を果たしていた

イギリス・リバプール大学の熱帯生態学者、ケイト・パールさんは、マレーシア・ボルネオ島の熱帯雨林で、50メートル四方の区画を作ってシロアリを取り除き、シロアリがいるエリアといないエリアを比べる調査を3年間行った。その結果、ひどい干ばつが発生した年、シロアリのいるエリアは、いないエリアに比べて、土壌の水分量が3割以上も多いことが明らかになった。さらに幼木の生存率が5割も高かった。

地面のコア(土壌を採取器でくりぬいたもの)を見ると、シロアリがいるエリアでは、無数の微細なトンネルが張り巡らされていた。シロアリが地下を移動するために作ったもの。これに、雨期には水が浸透し、水分が蓄えられ、それが干ばつの時に放出され、植物の水源になったと考えられる。

土壌の水分量が多かった要因は主に二つある。一つは「トンネル」。シロアリありの区画では、無数の微細なトンネルが張り巡らされていた。雨期にこれに流れ込み土壌に蓄えられた水を、乾季に放出しているのではないかと推測できる。アリのトンネルには見られない「嚢張り」があるため高い保水力を発揮する。

もう一つは「シート」。シロアリは食べ物を探しながら、土壌、糞、口からの分泌物を使ってシートを作り、土焼きの表面を覆う。このおかげで水分の蒸発を抑えられていると考えている。

C.微生物

私たち人間や他の動物、植物の体には、相当数の微生物が棲んでいる。私たちは、微生物から様々な機能を提供してもらい、健康や生命活動を維持し、微生物の共同体として生きている。

人の体で暮らす微生物は約100兆。一方、人体の細胞はおよそ37兆。つまり体内の微生物はあなた自身の細胞よりも数が多い。微生物の歴史は40億年。彼らこそ、この星の先住民にして進化の最前線。地球も微生物によって支えられている。微生物こそ、この星の主役かもしれない。土、特に肥沃な土壌には1グラムあたり1億から10億個の微生物が棲んでいる。一方、砂漠の砂には数千個。土に生息する微生物は、水分を保持したり、栄養分を蓄えたりなど様々な機能を担っている。植物は砂ではなく土で育つのはそのおかげ。土を守ることは微生物を守ること。

進化を引き起こす原動力として、垂直伝播だけではなく水平伝播も重要な役割果たしてきた。ある個体から別種の個体への遺伝子の伝達を水平伝播と言う。微生物の世界では今でもしばしば起きている。

a.40億年生きながらえた微生物の特徴は二つ

1.多様性

微生物界は、人間界以上にグローバル化が進んでいる。同種の微生物が役割分担するだけではなく、異種の微生物が共通言語(会話物質)でやりとりし、バイオフィルムという社会まで一緒に形成できることも彼らの強靱さの理由の一つ。

多彩な能力を持つ微生物が集団を作り、適材適所で力を合わせれば、環境の変化にもうまく適応できる。バイオフィルムを調べると、酸素が豊富にある外側には酸素が好きな好気性細菌が、酸素が足りない中心部でに近いところには酸素が嫌いな嫌気性細菌がいる。それぞれの機能に見合った集団形態をとっている。

①微生物集団にも「社会」がある

微生物は、単独で活動している時と集団活動している時ではまったく異なる振る舞いをする。例えば、緑膿菌は単細胞生物。彼らには脳はない。何かを考えてネットワークを作っているはずがない。しかし、彼らが集まると、それ自体が脳のような、あるいは都市のようなネットワークを作っている。

②バイオフィルム

筑波大学生命環境系教授の野村暢彦さんの研究室では、最先端の顕微鏡を用いて緑膿菌の集団、バイオフィルムを「生きたまま」詳細に観察した。バイオフィルムを薄い膜と想像しがちだが、3次元の複雑な構造を持っていることを明らかにした。また、周囲の環境に合わせて、バイオフイルムの形状が劇的に変わることが分かってきた。周囲に栄養が不足している環境では細長い空洞のような構造やマッシュルームのような構造のバイオフイルムを作り、栄養が十分にある環境ではわざわざ複雑な構造を作り上げる必要がないので絨毯のような構造を持つバイオフイルムを作る。

③単細胞生物にも高度なコミュニケーションがあった

野村暢彦さんは、微生物のコミュニケーション手段を世界で初めて解明。バイオフイルムの中で微生物たちが、場所毎に異なる遺伝子を発現している。これは同じ微生物でも、バイオフイルムのどこにいるかによって異なる役割分担を持っていることを意味する。バイオフイルムの形状や機能をダイナミックに変え、集団の力で環境の変化に適応しようとしている。場所ごとの役割分担は、化学物質を“会話物質”として微生物同士でやりとりして決めている。

遺伝子操作により、微生物が会話物質を作れなくすると、バイオフィルムの形状が薄くのっぺりとした絨毯状に変わる。栄養のある場所にいる絨毯状のバイオフィルムのように見えるが、こちらはブラシで簡単に剥がれる。まるで烏合の衆。どちらもほぼ同じ数の微生物がいる。コミュニケーションの豊かさが集団の強さを左右するのは、微生物のバイオフィルムも人間の組織も同じ。

④微生物との共生を阻害する抗生物質

素晴らしい能力を持ち、私たちと地球を支えてくれている微生物。しかし、人間に危害を及ぼし、命まで脅かす微生物もいる。人間は感染症との長い戦いの中で、多くの命を救ってきたのが、病原菌を殺す作用を持つ抗生物質。

抗生物質は会話物質の一種であることが明らかになっている。微生物たちは殺菌作用を持つ化学物質で会話している。会話の手段か殺菌手段かを決めるのは濃度。濃度が低ければ会話物質の手段、高ければ殺菌作用を持つ。

われわれの体に感染した病原菌は、数が一定以上に増えないと毒素を出さない。仲間の数が閾値を超えたところで、病原菌たちは同調して一斉攻撃を仕掛ける。会話物質の濃度を病原菌同士で感知している。

「医学界では、敵も味方も殺す抗生物質が過剰に使われているということは広く知られている。アメリカでは、抗生物質投与の3分の1は不要とされている。抗生物質の投与を慎重に行うべきケースもある。気づいていなかったリスクもある。古代から共に生きてきた微生物をわれわれは安易に殺してしまっている。われわれを助けてくれる微生物たちに親切にならなければならない。」(マーティン・ブレイザーさん「失われてゆく、われわれの内なる細菌」)

子どもに見られる肥満、喘息、若年性糖尿病、食物アレルギー、神経発達異常などは、人生の初期に投与された抗生物質により、腸内細菌の構成が変わったために引き起こされたのではないかと私は考えている。

⑤悪名高いピロリ菌にも善玉の作用がある

1983年にヘリコバクター属ピロリ菌が発見された。発見者のバリー・マーシャルとロビン・ウォレンはピロリ菌の発見や、抗生物質によりこれを胃から取り除くと胃潰瘍が治ることを示した功績などにより2005年のノーベル生理学・医学賞を受賞している。

1987年にアメリカ・ラトガース大学先端バイオテクノロジー・医学センター所長のさんは、ピロリ菌が感染しているかどうかを調べる血液検査法の開発に成功した。この検査法を使い、細胞毒関連遺伝子Aを持つピロリ菌が胃潰瘍や胃炎の他、胃がんの発症率を高めることを突き止め、この菌が胃がんを引き起こす仕組みを解明した。1994年にはWHOにより、胃がんとの関連で、ピロリ菌はヒトに対する発がん性を持っていると認定され、ピロリ菌はとても悪い菌であると考えられるようになった。

しかし、数年にもおよぶ研究により、ピロリ菌に感染していれば胃食道逆流症や食道腺がんの発症率は低く、感染していなければ発症率が高くなる傾向が見られた。さらに、CagA遺伝子を持つピロリ菌に感染しているヒトは、胃食道逆流症や食道腺がんを発症しにくいことも分かった。ピロリ菌には胃食道逆流症や食道線がん、アレルギー、喘息などを抑える働きがあることを突き止めた。悪玉であるはずのピロリ菌や、その中でも毒性の高いタイプのピロリ菌が食道を保護していた。ピロリ菌は数十万年前からヒトの胃に棲みついていて、悪者とだけ見るのは間違いではないか、人は微生物と良好な関係を築き、ともに病気を戦うべきであると考えている。

2.寛容性

同じバイオフィルムに属している微生物がコミュニケーションをとっていても、全ての個体が協力しているわけではない。99.09%の微生物は同調するが、0.1%ほど同調せずサボる。でもその困ったちゃんを集団から排除せず、その存在を許す。同調しない個体が新たな能力を獲得し、将来、環境の変化が起きた時に役に立つかもしれないので、プールしているのではないかと考えている。

厄介な微生物をゼロにするのではなく、彼らと共存すべきだと考えている。彼らの会話を理解し、毒素を出さないようにしてもらえればいい。微生物との共存の道を探るべく、これからも微生物の会話物質の研究を続けたい。多様性を求められている企業は、微生物集団の寛容性からヒントを得られるかもしれない。

①1トンのプラスチックを微生物が10時間で分解

プラスチックの多くは使い捨てされ、適切に処理されないまま環境中に流失し、世界で年間800万トンにおよぶと推計される。2050年には海にいる全ての魚よりもプラスチックの重量のほうが多くなるとも言われる。波や紫外線の作用により細かく断片化されたマイクロプラスチックは環境中で自然に分解されることはない。小さな生き物が取り込むだけではなく、食物連鎖により魚、海鳥そして人間も取り込み、少しずつ体内に蓄積されつつある。

フランスのスタートアップ企業カルピオス社の最高科学責任者でフランス・トゥールーズ大学生物学教授アランマルティは2020年4月、イギリスの科学誌『ネイチャー』にプラスチック分解菌が、ペットボトルなどに使われるポリエチレンテレフタラート(PET)1トンを10時間以内に90%分解し、リサイクルできる状態にする技術を開発したと発表した。プラスチックが普及してまだ50年ほどしか経っていないにもかかわらず、進化の過程で微生物は大量に存在するプラスチックを分解して利用するパワーを身につけた。

②宇宙進出でも微生物はかけがえのない存在に

微生物がわずか3日で作ったタンパク質は、肉やチーズにそっくりの食感や栄養を再現できる。微生物が作った菌糸と木くずを集めて作ったブロックを加熱することで、軽いのにコンクリートよりも堅く、断熱性も高い材料を生み出すための研究開発が続いている。

アメリカ・NASAエイムズ研究センターのリン・ロスチャイルドさんが語る。「私たちが宇宙へ行く時、微生物はパートナーであると考えねばならない。健康、食料、薬など、微生物がもたらしてくれるものを利用することで、人間は地球外に存在できるようになる。」この地球で共に暮らす、多様な生き物たちの力は、時に競い合い、助け合いながら、種を超えて深く繋がり合うことこそが、進化の大きな原動力だった。

b.見えない生物が進化の駆動力だった

植物も昆虫も哺乳類も、生物はみんな微生物とワンセットの存在だと言うことが明らかになってきた。

1.太古の祖先が微生物を細胞に取り込み危機を脱した

誕生して間もない地球の大気には、酸素はほとんどなかった。現在の火星や金星と同じく、二酸化炭素と窒素が占めていた。約20億年前、太陽光のエネルギーを使って二酸化炭素と水から糖やデンプンを作る光合成を行う「シアノバクテリア」が急速に勢力を伸ばした。ゴミとして酸素が捨てられ大気に溜まり、現在の約21%になっていく。

だが、殺菌作用のある酸素により細菌が大量絶滅に追い込まれたものの、全滅したわけではない。一部は深海や地下深くに潜って嫌気性菌として、別の一部は酸素をエネルギーとして利用できる好気性菌として生き延びた。

①ミトコンドリア

細菌とは別系統の「アーキア(古細菌)」の一種「アスガルドアーキア」の一部が、この酸素の危機を思いもよらない方法で生き延びた。そして、これが人間を含む動物、植物、菌類など真核生物の直接の祖先ではないかと考えられている。

普段は丸い形をしているアーキアが、ある時長い腕のようなものをたくさん伸ばしていた。他の微生物が持っていないアーキアの長い腕こそ、20億年前、ご先祖様が酸素の危機を乗り越えた能力だった。酸素の世界に適応していた好気性菌は、アーキアの腕に絡め取られ細胞内に取り込まれた。こうして危機を回避すると同時に、好気性菌にエネルギーを作らせる真核細胞へと進化した。私たちの体内で酸素をエネルギーに変えている「ミトコンドリア」の祖先は、かつてアーキアが取り込んだ好気性菌だったと考えられる。

2.脊椎動物たちは腸内細菌を得て陸上進出を果たせた

脊椎動物が陸に上がろうとしていた頃、微生物の進化の駆動力を借りて飛躍的な進化を遂げる。

全ての動物にはそれぞれに独特の腸内微生物が棲み着いていて、共生している。私たちの腸内にも、1キログラムもの腸内細菌がいて、消化や、栄養や、健康に様々な影響を与えている。

2007年にアメリカ国立衛生研究所が始めたヒトマイクロバイオーム計画が、微生物に対する人々の認識を変えた。ヒトマイクロバイオームとは、ヒトの体内や皮膚などに棲む微生物の総称。この計画で、ヒトの体内の微生物が数百万個も独自の遺伝子を持っていることが明らかになった(その後の推定で200万個)。人の遺伝子数は2万3000個にすぎない。さらに言えば、この人の体内に存在する遺伝子の99%は微生物に由来している。体内に棲む微生物の数は、全部でヒトの細胞数の3倍程度。私たちは微生物の世界の中に住んでいる。

①敵を排除する仕組みから共生へ

2018年、沖縄科学技術大学院大学研究員の中島啓介さんが「陸上進出」と「腸内細菌の誕生」には大きな関係があるという論文を発表した。陸上の食べ物を上手に消化・利用するためには、それに適した消化腸内細菌の存在が重要。

動物の腸は網目状のシートに覆われていた。食べたものの分解物や消化酵素を通す一方、微生物は網目より大きいのでシートを通過できず、体の外に排出されるので病気を防げる。しかし、ある時、腸に大変化が起きる。腸を覆う網目状のシートが失われ、腸が分泌するゼリー状の成分からなる層が厚くなった。敵を排除する仕組みから一歩進んで、共生することによって自分たちができなかったことを実現する。微生物が腸に直接棲みつけるようになるおかげで、陸の植物の硬い繊維を分解できる微生物を、体内に宿すことができる。こうして私たちの祖先は微生物と手を組み、陸へと爆発的に広がっていった。「腸内細菌」の存在が健康を支え、私たちは微生物の力を借りて進化を続けてきた。

②生きることは共生すること

深津武馬 産業技術総合研究所生物プロセス研究部門首席研究員

共生微生物の大部分は、昆虫の体内や細胞内という特殊な環境に適応しているため、宿主の体の外では生存や増殖ができなくなっている。そのため、取り出して純粋に培養することができず、共生微生物の様々な性質を調べることが困難だった。

アブラムシの細胞内共生微生物に着目して1980年代から研究に取り組み始めたパイオニアが石川先生。私が大学院生になった頃、PCR法が普及して、培養できない共生微生物であっても微量のDNAサンプルさえあれば、共生細菌の全代謝系の把握や、遺伝子発現の網羅的な解析など、いろんな性質を調べることができるようになった。

私は石川先生の研究室で「アブラムシ類における共生体置換現象に関する進化生物学的研究」で博士の学位を取得した後、1995年に産業技術総合研究所に入所し、やがて昆虫共生微生物に関する広範な研究を展開した。

【昆虫・微生物共生の世界を知る手がかりとなった本】

ドイツの微生物学者ポール・ブフナーの大著1965年刊「動物と植物性微生物の内部共生」。多種多様な昆虫類がそれぞれに、体の中に微生物を共生させるための特別な器官や細胞を持っていることが、圧倒的な量の手書きのスケッチで図示されている。ブフナーの本は、私の世界観を変えただけではなく、豊かな研究テーマの宝庫を示してくれた。

虫たちの多くが、微生物との複合体として生きているという想定外の事実を知り、世界の見え方が一変した。

③コアラの腸内細菌

2022年、オーストラリア政府はコアラを絶滅危惧種に指定した。西シドニー大学准教授のベン・ムーアサンらは、コアラの保護に微生物を活用する研究に取り組んでいる。コアラの偏食に腸内細菌が関わっている。ユーカリは種類毎に異なる毒や消化しにくい成分を持ち、それを消化する腸内細菌を持っているかどうかでコアラの好みが決まる。そこで、ムーアさんらは、ある種類のユーカリの葉を食べるコアラの腸内細菌を含む糞便を、別の種類のユーカリの葉を食べるコアラに移植してみた。すると、糞便移植を受けたコアラはそれ以前は食べられなかったユーカリの葉を消化し、よく食べるようになった。

3.植物は微生物と共生関係を結んで上陸に成功

水の中で暮らしていた植物の祖先にとって陸は乾燥し栄養もない過酷な場所だった。4億年以上前、微生物と共生関係を結んだ植物は上陸に成功した。菌が根に付着し、リンや窒素など植物の生長に欠かせない栄養素を吸い上げ、植物に提供してくれた。植物も光合成で作りだした糖分や脂質を菌根菌に分け与えた。

地球の生態系に欠かせない二酸化炭素、酸素、窒素の多くは微生物によってコントロールされている。

①地球の50%もの光合成を微生物が担っている!

近畿大学教授の牧輝弥さんは、空気中に漂う微生物を研究している。上空をヘリコプターで飛び、気温が低く、栄養分もない高度3000メートル以上の過酷な環境で大気中の浮遊物を濾し取り解析すると、様々な微生物数百種類も大気に含まれていることが分かってきた。その中に地球環境に不可欠な役割を果たしている微生物、光合成をするシアノバクテリアの一つも見つかった。多くは海の中で、二酸化炭素を吸い酸素を出しているが、風などで舞い上がり、大気中にも存在する。地球全体のうち微生物が担う光合成の割合は約50%。陸の植物全体に匹敵するほど微生物が貢献している。

②「バチルス」という微生物

空気中の窒素を植物の栄養分に変える微生物も上空で見つかった。窒素から自然界にあるアンモニアや硝酸などのほとんどを作り出す。

牧さんは「バチルス」という微生物に注目している。バチルスの特技は、砂粒の成分を溶かし、赤血球に多く含まれる鉄イオンなどのミネラルを取り出すこと。

バチルスは、中国奥地の砂漠から舞い上がったものと考えられる。砂粒をミネラルに変えながら、凍えるような上空3000メートルの風に乗って太平洋の沖合まで飛んでいって落ちる。海へたどり着いたミネラルは、そこで暮らす微生物の貴重な栄養分になり、海の生態系を支えている可能性がある。

- カテゴリー

- 自然科学の不思議さ